![]()

監督 : イングマール・ベルイマン

公開 : 1967年

撮影 : スヴェン・ニクヴィスト

出演 : ビビ・アンデション ( アルマ )

: リヴ・ウルマン ( エリザベート・フォグラー )

: マルガレータ・クルーク ( ドクター )

: グンナール・ビヨルンストランド ( エリザベートの夫 )

![]()

ここにおける記事は、誰かのためでなく、何かのためでもありません。ましてや映画についての一般的教養を高めるためでもありません。大切なのは、その先であり、作品という対象を通じて、自分の思考を、より深く、より抽象的に、する事 です。一般的教養を手に入れることは、ある意味で、実は "自分が何も考えていない" のを隠すためのアリバイでしかない。記事内で言及される、映画の知識、哲学・精神分析的概念、は "考えるという行為" を研ぎ澄ますための道具でしかなく、その道具が目的なのではありません。どれほど国や時代が離れていようと、どれほど既に確立されたそれについての解釈があろうとも、そこを通り抜け自分がそれについて内在的に考えるならば、その時、作品は自分に対して真に現れている。それは人間の生とはまた違う、"作品の生の持続" の渦中に自分がいる事でもある。この出会いをもっと味わうべきでしょう。

1章 仮面とは何か?

この映画を哲学的に考える上で、避けて通れないのは "仮面" について解釈でしょう。その時、まず気になるのは映画のタイトル『 ペルソナ 』の邦題表記の『 仮面 / ペルソナ 』が果たして正しいのだろうかという意見がたまに見受けられる事です。その意見は、看護師のアルマと女優のエリザベートの2人の人格が入れ替わる、あるいは融合するかのような内容を見て、ペルソナの別の表現である "人格" の方がふさわしいのではないかという疑念から来ている訳です。

もちろん、ここで "ペルソナ=仮面" という表現が心理学者ユングのものである事を知っている人ならば、"仮面=人格" であると理解して『 仮面 / ペルソナ 』というタイトルに疑問を抱く事はないでしょう。ところが、ここで注意しなければならないのは、ユングはこのペルソナを人間の外的側面だというのですが、これをそう実感する人がいるのだろうかという事です。外的側面という表現が意味するのは、ペルソナが他人との人間関係、つまり社会的なものへの適応機能を担うという事になるのですが、そのように理解した人でもペルソナが自分の外部にあると言われピンと来るのでしょうか。

何が言いたいかというと、心理学の概念に反して、実際の私達は "人格" が仮面として外側にあるのではなく、自分の "内部" にあると漠然と感じているという事です。つまり、ここにあるのは "仮面と人格の解離" なのです。『 仮面 / ペルソナ 』というタイトルに疑問を抱いて "人格" を持ち出す人はユングの概念に反しているように見えるがあながち的外れではありません。

そんな "仮面と人格の解離" から読み取れるのは、社会へ適応する機能を担うものは "人格" という表現よりは "仮面" という表現の方がしっくり来るだろうという事です。仮面はあくまでも外側に対して演じられるから仮面なのであって、人格はやはり内部にあるものだという訳です。

そのような事態の深刻さについて考えるには、仮面の裏に抑圧された "本当の自己" があるという危険な考えにどれほど多くの人がとりつかれているか ( セラピストや心理学者でさえ ) を思い起こす必要があるでしょう。何が危険かというと、"本当の自己" という擬似人格的なものが、実は表現を変えた "仮面" に過ぎない からです。仮面の裏に "本当の自己" があるのなら、人々は人生の様々な場面においてもっと自分に自信を持てるはずでしょう、自分の内奥の揺るぎない自己を確信しながら・・・。しかし自信を持てずに抑圧されていると感じるのは、"本当の自己" などない、つまり実は人格が内部的なものではない、からなのです。

にも関わらず、"本当の自己" という考えに頼るのは "表現を変えた仮面" を人格的なものと錯覚して自分の中にさらに押し込む事になる、つまり、それこそユングが危険視した "仮面との同一化" に他ならないという訳です ( 皮肉を込めて言うなら、本当の自己とは仮面との同一化が最も成功した例だ といえるでしょう )。そして、そのような "人格" が自分の内部にあると漠然と感じるのは、もうそこには抑圧ではなく、仮面によって人々の内部が既に浸食されている 事を示しているといえるのです。という事は仮面=人格 ( ペルソナ ) であるというユングの考え方は間違っていないのであり、問題なのは、仮面と人格が解離していると感じる ( 本当の自己があると思い込む ) 私達自身の方だという事 なのです。

では仮面の裏側はどうなっていると考えるべきなのか。そこが仮面によって浸食されているのなら、なおさら・・・。それについてはこの映画の解釈を進めると共に明らかにしていきましょう。

2章 仮面から顔へ ……

映画の冒頭で流れる様々なカットの連続・・・、陰茎 ( ほんの一瞬なので気付かないかも )、映写機とフィルム、蜘蛛、血抜きされる羊、釘を打ち込まれる手。一体これをどう理解すべきでしょうか。シュールレアリスム的であり、ゴダール的でもあるこの前衛性は、理解せずにそのまま放置しておくべきベルイマンの遊びだとすべきでしょうか。

しかし、多くの人がこれらの映像に対して解答する事が出来ていないという事実が、 ここで哲学的に解釈する事に価値を与えると考えられるでしょう。そのためのヒントをベルイマンは与えてくれています。シーン 1~6. に続く以下のシーン 7~8. について考えていきます。

女優エリザベートの息子が目の前のスクリーンに大きく写しだされた母親らしき人物の顔を確かめるように触る。皮肉なのは、視力の悪い息子が眼鏡をかけても母親の顔がはっきりと見えない事。母親であるエリザベートの顔は一瞬くっきりとする ( 9. ) がすぐにぼやけて、エリザベートと似たアルマの顔が浮かび上がり、やがて2人の顔が重なっていく。

これについては、息子が母親の "顔" を認識出来ないという事態からエリザベートが母親としての役割を止めている事を示していると解釈出来ますね。そしてこの後、エリザベートがアルマと同一化していくような流れがある事を予告しているともいえるでしょう。これが普通の人の解釈だと思います。しかし、この後のシーン 13. によってさらに解釈を哲学的に深めていく事が可能になるのです。

エリザベートとアルマが二重写しになったスクリーンが真っ白になり、そのままタイトルである『 PERSONA 』が現れる ( 13. )。この白い画面をタイトルを示すための背景だと思っていてはそれ以上解釈を拡げる事は出来ません。この白い画面をシーン 7~12. から意味が続く一連のものと考えるならば、ベルイマンは "仮面" という言葉に "顔のイマージュ" を与えて、無意識的に解釈の拡がりを狙った といえるのです。

ここで上で述べた、仮面と人格の解離という現象を思い起こすならば、ベルイマンの無意識的試みは、分離した仮面の状態を、"顔" のイマージュで説明しようとしていると言い換える事が出来るのです。普通の人は、顔とは特定の個人を識別するための重要な要素と考えるでしょう。極端に言うなら、顔それ自体が、個人そのものだと言えます。しかし・・・それは仮に 人格が同じでも顔が違えば、その個人は誰だか特定されなくなってしまう事態が起きる という事でもあるのです。それこそが、この映画のストーリーにも繋がっていく話なのですが、もはや "顔" は人格を表すものではなく、たんなる "イマージュ" に過ぎない 事をベルイマンは無意識的に示唆していると考えられるのです。

そのイマージュこそが、シーン 1~6. で示された脈絡のないカットなのですが、私達がそれを見て 無意味なものの寄せ集め だと思う時、それは実は、人間主体をイマージュの視点から捉えた時の、真実の姿に他ならない のです。"顔" はまさにその真実を示すイマージュなのであり、その時、"顔" とは私達が通常考えるような顔では全くなくなっている。人間主体を構成する幾つもの 人間的ではないようなイマージュが、その "顔" の元に集合している と理解しなければならない訳です。そう考えなければシーン 1~6. を解釈する事は到底出来ないでしょう。

そして次に大切な事は、顔の元に様々なイマージュが集まる様子を、ベルイマンは顔を白い画面に変移させる、つまり 映画のスクリーンそのものに準える 事によって示そうとしている。なので正確に言うなら、顔とはイマージュである事に留まらずに、自らをスクリーンそれ自体であるホワイトウォール としながらも、あたかも顔のパーツを構成するかのごとく抽象的かつ非人間的なイマージュを引き寄せるブラックホール にもなるという事になるのです。

この ホワイトウォールとブラックホールの組合せ に言及した哲学者こそドゥルーズ=ガタリに他なりません。『 ペルソナ 』が公開された1967年から約13年後の1980年、ドゥルーズ=ガタリは『 千のプラトー 』の7章、"零年-顔貌性" において ホワイトウォールとブラックホールの組合せ概念 を示しました ( 言うまでもなくこの概念は映画通の哲学者であるドゥルーズのアイデア )。ドゥルーズはまさにベルイマンの『 仮面 / ペルソナ 』を見ながら、以下の文章を書いたのではないかと想像したくなりますね。

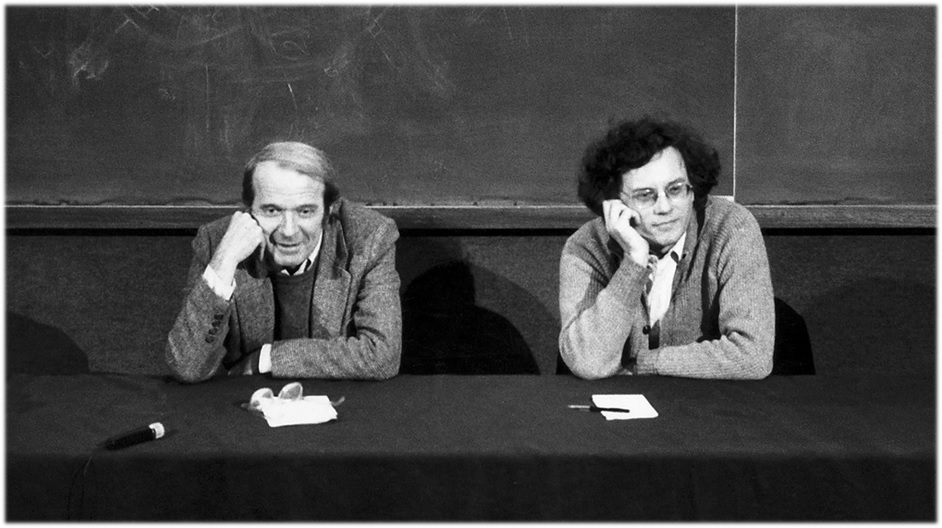

ジル・ドゥルーズ ( 左 ) とフェリックス・ガタリ ( 右 )。2人は共著者として『 アンチ・オイディプス ( 1972 ) 』、『 千のプラトー ( 1980 ) 』、『 哲学とは何か ( 1991 ) 』などを発表し、20世紀後半の思想界に大きなインパクトを与えた。

顔は、少なくとも具体的な顔は、ホワイトウォールの上にぼんやりと描かれ始める。ブラックホールの中にぼんやりと現れ始める

『 千のプラトー 』p.194 ( *A )

顔はまさに抽象機械に依存しているからこそ、頭部を覆うことにはとどまらず、身体の他の部分や、必要に応じて、いかなる相似点もない事物にまでも働きかける

『 千のプラトー 』p.196

粗雑に誇張されたクローズアップ、突飛な表現、等々。人間の中にある非人間的なものとして、顔とは最初から非人間的で、生気のない白い表面と輝くブラックホール、虚ろさと倦怠をともない、そもそもクローズアップである

『 千のプラトー 』p.196

顔、何とおぞましいものだろう。それは本来的に月面の風景に似ており、数々の毛孔、面と面、くすんだ部分、輝く部分、白い広がりと穴をともなう。クローズアップにするまでもなく顔は本来的に非人間的である。もともと顔はクローズアップであり、もともと非人間的でグロテスクな頭巾なのだ

『 千のプラトー 』p.216

( *A )

これらの引用は、邦訳『 千のプラトー 』河出書房新社ハードカバー版 ( 1994年初版 ) からのもの。現在では河出文庫版『 千のプラトー ( 上・下 ) 』の入手が容易になっています。

以下 ( 次回 ) の記事に続く。

〈 関連記事 〉