![]()

![]()

![]() 監督 : ロベール・ブレッソン ( Robert Bresson : 1901~1999 )、 公開 : 1951年、 原作 : 『 田舎司祭の日記 』( 1936 ) by ジョルジュ・ベルナノス ( Georges bernanos : 1888~1948 )

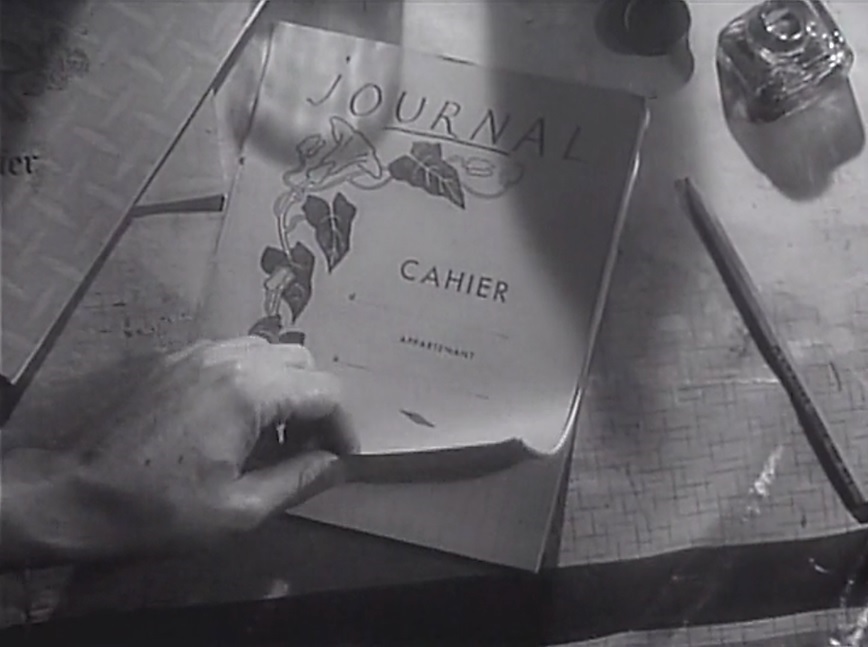

監督 : ロベール・ブレッソン ( Robert Bresson : 1901~1999 )、 公開 : 1951年、 原作 : 『 田舎司祭の日記 』( 1936 ) by ジョルジュ・ベルナノス ( Georges bernanos : 1888~1948 )

![]() 出演 :

出演 :

クロード・レデュ ( Claude Laydu : 1927~2011 ) アンブリクールに赴任してきた若き司祭

アンドレ・ギベール / アドリアン・ボレル ( Adrien Borel : 1866~1966 ) ( *1 ) トロシーの司祭

マリー・モニク・アルケル ( Marie Monique Arkell : 1893~1957 ) 伯爵夫人

二コル・ラドミラル ( Nicole Ladmiral : 1930~1958 ) シャンタル

![]() ( *1 ) アンドレ・ギベールとは、精神分析医 アドリアン・ボレル の役者名。ジョルジュ・バタイユやミシェル・レリスが彼の精神分析を受けている。その治療過程でバタイユは『 眼球譚 』、レリスは『 成熟の年齢 』を書いている。ボレルを役者として起用したブレッソンも彼の精神分析を受けていた。以上の事を踏まえるなら、この映画の創作にボレルによる治療の経験が寄与していた事を、ボレルの俳優登用によってブレッソンは示していたといえるでしょう。

( *1 ) アンドレ・ギベールとは、精神分析医 アドリアン・ボレル の役者名。ジョルジュ・バタイユやミシェル・レリスが彼の精神分析を受けている。その治療過程でバタイユは『 眼球譚 』、レリスは『 成熟の年齢 』を書いている。ボレルを役者として起用したブレッソンも彼の精神分析を受けていた。以上の事を踏まえるなら、この映画の創作にボレルによる治療の経験が寄与していた事を、ボレルの俳優登用によってブレッソンは示していたといえるでしょう。

![]()

![]()

![]()

CHAPTER 1 俯瞰的見取図作成から考える行為の方へ

![]()

![]() ▶ 孤高の映画作家と目されるロベール・ブレッソンの映画を、"独自の視点・思考" で観ることが出来る人が今日一体どれだけいるのでしょう ( もちろん、これは彼だけではなく、その他の監督たちの古典作品群についても妥当するのですが )。というのも今日、彼の映画を観る人は、偉大なる監督によるフランス映画という括りを導入口にした "定型 ( フランス的 ) 的映画批評" に無意識的に同一化している といえるからです ( 必ずしもそうなる必要はないのに )。

▶ 孤高の映画作家と目されるロベール・ブレッソンの映画を、"独自の視点・思考" で観ることが出来る人が今日一体どれだけいるのでしょう ( もちろん、これは彼だけではなく、その他の監督たちの古典作品群についても妥当するのですが )。というのも今日、彼の映画を観る人は、偉大なる監督によるフランス映画という括りを導入口にした "定型 ( フランス的 ) 的映画批評" に無意識的に同一化している といえるからです ( 必ずしもそうなる必要はないのに )。

![]() ▶ ここで定型的というのは、極めてフランス的・キリスト教的な映画批評によって洗練化かつ区画化されたもの という意味であり、映画批評家のアンドレ・バザンら ( 彼に対峙した者たちも含めて ) によって形成されたものなのです。このような批評を知らない人でさえ、彼の映画を形式的にはフランス文芸映画 ( ジョルジュ・ベルナノスの小説を原作とした ) であり、司祭の孤独という内容面からはキリスト教的だという領域化を着地点 ( 未だ何も考え始めていないのに ) として無意識的に受け入れている。もちろん、そういった映画批評の遺産を継承していくのは大切なことなのですが、それが結果として、批評群の見取図的アーカイブ化にばかり集約されるのであれば完全に同意する事は出来ませんね、個人的には。

▶ ここで定型的というのは、極めてフランス的・キリスト教的な映画批評によって洗練化かつ区画化されたもの という意味であり、映画批評家のアンドレ・バザンら ( 彼に対峙した者たちも含めて ) によって形成されたものなのです。このような批評を知らない人でさえ、彼の映画を形式的にはフランス文芸映画 ( ジョルジュ・ベルナノスの小説を原作とした ) であり、司祭の孤独という内容面からはキリスト教的だという領域化を着地点 ( 未だ何も考え始めていないのに ) として無意識的に受け入れている。もちろん、そういった映画批評の遺産を継承していくのは大切なことなのですが、それが結果として、批評群の見取図的アーカイブ化にばかり集約されるのであれば完全に同意する事は出来ませんね、個人的には。

![]()

▶ というのもそこには映画を観て自分の頭で思考するという現在的行為が抜け落ちているからです。例えば、アンドレ・バザンを始めとする多数の映画論・映画批評 ( フランスに限定されない ) などに対する参照と言及という見取図的記述自体が、 もう既に何かを物語っているかのような思惑 を与える論評 はよく目にしますね ( これは文学や哲学においてもいえる )。しかし、そこから参照項を抜き取ると驚くほどその人の考えた内容は言葉少ないというのはよくある訳です。

![]() ▶ ただ付け加えなければならないのは、ここでは、そういった理論の翻訳や言及などに関わる方々の仕事を否定しているのではないという事です。それらの重要性は失われる事はないのですが、そのような過去から現在に至るものの見方の列挙という見取図作成は、ある何処かの個人が "現在において" 映画や文学・哲学を自由に考える行為のために利用される事によって思想的に意味を持つのです。この 個人を形成する本質的な "思考行為" を開示させる事 がないのならば、先に述べた地図作製は、限られた人間関係における理論的派閥性を生み出す小さな集団的政治行為でしかなくなる。一部の映画批評家・専門家たちは過去の批評理論・思想に精神的に依存し過ぎて、それらを文化遺産として保存するのを無意識的大義とする "小さな政治" を行っている事に対して全く盲目的になっている ( そういう風に生きていく事しか出来ないのでしょうけど )。

▶ ただ付け加えなければならないのは、ここでは、そういった理論の翻訳や言及などに関わる方々の仕事を否定しているのではないという事です。それらの重要性は失われる事はないのですが、そのような過去から現在に至るものの見方の列挙という見取図作成は、ある何処かの個人が "現在において" 映画や文学・哲学を自由に考える行為のために利用される事によって思想的に意味を持つのです。この 個人を形成する本質的な "思考行為" を開示させる事 がないのならば、先に述べた地図作製は、限られた人間関係における理論的派閥性を生み出す小さな集団的政治行為でしかなくなる。一部の映画批評家・専門家たちは過去の批評理論・思想に精神的に依存し過ぎて、それらを文化遺産として保存するのを無意識的大義とする "小さな政治" を行っている事に対して全く盲目的になっている ( そういう風に生きていく事しか出来ないのでしょうけど )。

![]() ▶ そのように参照すべき見取図・地図を経由 / 同化していない個人的見解は取るに足らないという学問的正義を当然のようの述べる専門家や研究者が時々見受けられます。結局、そのような閉鎖的姿勢は学問的には正しくとも、一般市民から物事を考える力をいつの間にか奪う抑圧的なものでしかない事 に気付かない小さな権威的振舞いなのです ( それの何が悪い、実際、既に考えられない人が多くいるのだから、と言う人もいるのでしょう )。ある専門家は「 バザンへの言及を含まない映画研究、映像文化論等々はすべてこれまがいものである。そう乱暴に断言したくなるほど、映画をめぐる思考におけるバザンの寄与は大きい。」とまで言ってのける。このどうしようもない権威主義的知性。真面目に受け止める必要のない発言ですが、ここには優れた先人を神格化することによって自らの欲望を権威主義によって満たそうとする政治的閉塞性と自由な思考に対する抑圧性しかない。

▶ そのように参照すべき見取図・地図を経由 / 同化していない個人的見解は取るに足らないという学問的正義を当然のようの述べる専門家や研究者が時々見受けられます。結局、そのような閉鎖的姿勢は学問的には正しくとも、一般市民から物事を考える力をいつの間にか奪う抑圧的なものでしかない事 に気付かない小さな権威的振舞いなのです ( それの何が悪い、実際、既に考えられない人が多くいるのだから、と言う人もいるのでしょう )。ある専門家は「 バザンへの言及を含まない映画研究、映像文化論等々はすべてこれまがいものである。そう乱暴に断言したくなるほど、映画をめぐる思考におけるバザンの寄与は大きい。」とまで言ってのける。このどうしようもない権威主義的知性。真面目に受け止める必要のない発言ですが、ここには優れた先人を神格化することによって自らの欲望を権威主義によって満たそうとする政治的閉塞性と自由な思考に対する抑圧性しかない。

![]() ▶ バザンによって切り開かれたのは "映画批評の構造的美学化" とでもいうべきものなのですが、それは映画という対象について一見客観的に語っているかのように見えても、そこには違う事態が起きている事も含まれている。つまり、対象について語りながらも、同時に、二重的に、 その語り自体に映画批評という形式・ジャンルを秘かに "超越論化する欲望" が、対象について奥深く考える事以上に強く含まれている のです。

▶ バザンによって切り開かれたのは "映画批評の構造的美学化" とでもいうべきものなのですが、それは映画という対象について一見客観的に語っているかのように見えても、そこには違う事態が起きている事も含まれている。つまり、対象について語りながらも、同時に、二重的に、 その語り自体に映画批評という形式・ジャンルを秘かに "超越論化する欲望" が、対象について奥深く考える事以上に強く含まれている のです。

![]() ▶ それは彼において映画批評が、たんに映画についての "個人的語り" ではなく、映画の分析行為を通じて語りを "言説" ( それは個々のテクストに内在するエクリチュールではなくあくまで社会的・集団的ディスクールだと言いたい ) へと構造化しようとする 政治的欲望 ( 伝統を切り離して新たなものを生み出す集団性を求める ) に基づいた美学的言説、すなわち、芸術における政治的かつ理論的言説である事 を意味する。それ故に、それらが形成する理論的・政治的閉塞性は "個人" の哲学的思考の自由を無意識的に抑圧している事がここでは問題だと指摘している訳です。

▶ それは彼において映画批評が、たんに映画についての "個人的語り" ではなく、映画の分析行為を通じて語りを "言説" ( それは個々のテクストに内在するエクリチュールではなくあくまで社会的・集団的ディスクールだと言いたい ) へと構造化しようとする 政治的欲望 ( 伝統を切り離して新たなものを生み出す集団性を求める ) に基づいた美学的言説、すなわち、芸術における政治的かつ理論的言説である事 を意味する。それ故に、それらが形成する理論的・政治的閉塞性は "個人" の哲学的思考の自由を無意識的に抑圧している事がここでは問題だと指摘している訳です。

![]() ▶ ただし、専門的知性を決して無視したり否定すべきだと言っているのではありません ( それが知的遺産として重要なのに変わりはない )。むしろ積極的に参照する、いや自由に利用すべきなのです。個人が真に自由に思考するための補助的道具として。専門的なサークルの知的慣行や権威主義などの形式性を気にしていては "自由に思考する事"、つまり、"真に個人として生きる事" など到底出来ない のです。大切なのは、書かれている内容の本質が、その各個人が自身の "哲学的自由性" に照らし合わせた上で、考えうるのに値するかどうか、値するのであれば利用すべきだという事なのです。

▶ ただし、専門的知性を決して無視したり否定すべきだと言っているのではありません ( それが知的遺産として重要なのに変わりはない )。むしろ積極的に参照する、いや自由に利用すべきなのです。個人が真に自由に思考するための補助的道具として。専門的なサークルの知的慣行や権威主義などの形式性を気にしていては "自由に思考する事"、つまり、"真に個人として生きる事" など到底出来ない のです。大切なのは、書かれている内容の本質が、その各個人が自身の "哲学的自由性" に照らし合わせた上で、考えうるのに値するかどうか、値するのであれば利用すべきだという事なのです。

![]() ▶ 『 田舎司祭の日記 』から学ぶべき教訓があるとすれば、このような 個人は社会の脆弱性が収斂するもの であるという事、個人を壊すのは私たち人間集団が属する社会自身であることに気付かなければならない事、です。しかし決定的なのは、そのような脆い個人につきまとう孤独は絶望的な結末なのではなく、まさに 私たちが "個人としての生" を生き切ったという事の証 であり、孤独とは 個人の生の圏域がそれ自体で間違いなく存在すること を示す何かである のをブレッソンが見事に描いたという事なのです。

▶ 『 田舎司祭の日記 』から学ぶべき教訓があるとすれば、このような 個人は社会の脆弱性が収斂するもの であるという事、個人を壊すのは私たち人間集団が属する社会自身であることに気付かなければならない事、です。しかし決定的なのは、そのような脆い個人につきまとう孤独は絶望的な結末なのではなく、まさに 私たちが "個人としての生" を生き切ったという事の証 であり、孤独とは 個人の生の圏域がそれ自体で間違いなく存在すること を示す何かである のをブレッソンが見事に描いたという事なのです。

![]()

![]()

![]()

CHAPTER 2 宗教的聖性から暴力的聖性へ

![]()

![]() ▶ アンブリクール教区の新任司祭 ( クロード・レデュ ) に、村人たちから距離を取られ浮いていると忠告するトロシーの司祭 ( アンドレ・ギベール )。しかし、具体的解決策はなく、このままでいるしかないという ( 1~6 )。

▶ アンブリクール教区の新任司祭 ( クロード・レデュ ) に、村人たちから距離を取られ浮いていると忠告するトロシーの司祭 ( アンドレ・ギベール )。しかし、具体的解決策はなく、このままでいるしかないという ( 1~6 )。

![]()

![]() ▶ 村人たちとの折り合いの悪さ、自分の病気を診てくれていた医師の死、それに対してトロシー司祭が投げかけた納得出来ない言葉、などが続く不安定な状況の中で自分の信仰を見失いそうになる司祭 ( 7~10 )。

▶ 村人たちとの折り合いの悪さ、自分の病気を診てくれていた医師の死、それに対してトロシー司祭が投げかけた納得出来ない言葉、などが続く不安定な状況の中で自分の信仰を見失いそうになる司祭 ( 7~10 )。

![]()

![]() ▶ このような司祭の孤立は彼が余りにもキリスト教に忠実な司祭、世俗に染まる事を暗黙に拒否しているかのような個人的なカトリック原理主義者だからと取り敢えず言っておきましょう。ここで個人的と言うのは、彼特有の "人間的極端さ" が聖職者という立場に拍車をかけているからです。事実、トロシーの司祭は同じ聖職者でありながらも周囲と世俗的な部分を上手く共有しているから忠告することが出来ているといえる訳ですから。

▶ このような司祭の孤立は彼が余りにもキリスト教に忠実な司祭、世俗に染まる事を暗黙に拒否しているかのような個人的なカトリック原理主義者だからと取り敢えず言っておきましょう。ここで個人的と言うのは、彼特有の "人間的極端さ" が聖職者という立場に拍車をかけているからです。事実、トロシーの司祭は同じ聖職者でありながらも周囲と世俗的な部分を上手く共有しているから忠告することが出来ているといえる訳ですから。

![]() ▶ とするならば、彼 ( クロード・レデュ ) の "孤独" を司祭という立場に全面的に帰すのは、それこそキリスト教に対する先入観に囚われ過ぎた結論だという事になりますね。たしかに、このような先入観を与えるほどに、キリスト教の制度が強力である事に間違いはありません。例えば、ミシェル・フーコーをして、司祭を組み込んだ告解制度は、教会支配を内面化させた規律的主体を生み出す権力装置であると言わさしめる程なのですが、面白いことに『 田舎司祭の日記 』では告解者ではなく、秘密を打ち明けられる司祭の方が動揺する のです、欲望の渦巻く人間的次元において ( *2 )。

▶ とするならば、彼 ( クロード・レデュ ) の "孤独" を司祭という立場に全面的に帰すのは、それこそキリスト教に対する先入観に囚われ過ぎた結論だという事になりますね。たしかに、このような先入観を与えるほどに、キリスト教の制度が強力である事に間違いはありません。例えば、ミシェル・フーコーをして、司祭を組み込んだ告解制度は、教会支配を内面化させた規律的主体を生み出す権力装置であると言わさしめる程なのですが、面白いことに『 田舎司祭の日記 』では告解者ではなく、秘密を打ち明けられる司祭の方が動揺する のです、欲望の渦巻く人間的次元において ( *2 )。

![]() ▶ このことは何を意味するのでしょう。ここで陥りやすいのは、ブレッソンがカトリックであるという出自に引っ張られ、司祭をキリスト教的聖性を象徴する特別なものとして、そこに俗世から離れた孤独を見出すというものです。このような方向で語る人がどれだけ多くいたことか ( 結局、それは司祭を現代のキリストに見立てるというありふれた着地点に行き着くしかない )。しかし、彼 ( クロード・レデュ ) が孤独な司祭であるが故に聖性があるというのなら、トロシーの司祭は俗世間に浸っているから聖性はないという事になるのでしょうか。

▶ このことは何を意味するのでしょう。ここで陥りやすいのは、ブレッソンがカトリックであるという出自に引っ張られ、司祭をキリスト教的聖性を象徴する特別なものとして、そこに俗世から離れた孤独を見出すというものです。このような方向で語る人がどれだけ多くいたことか ( 結局、それは司祭を現代のキリストに見立てるというありふれた着地点に行き着くしかない )。しかし、彼 ( クロード・レデュ ) が孤独な司祭であるが故に聖性があるというのなら、トロシーの司祭は俗世間に浸っているから聖性はないという事になるのでしょうか。

![]() ▶ そうなると同じ司祭でありながら、2人を分け隔てるものは一体何なのかという話になりますね。仮に、トロシーの司祭が 共同体の人間との "連帯感" を持つことに気を使いつつ自分の務めを果たしているという意味で俗世間的である とするなら、彼 ( クロード・レデュ ) は 一見すると神への信仰に自らの情熱を傾ける純粋な宗教者でありながらも 実は自分の事しか考えていない という意味で 孤独の仮面を被った強烈な "自己中心主義者" だ とも考える事も出来るのです。

▶ そうなると同じ司祭でありながら、2人を分け隔てるものは一体何なのかという話になりますね。仮に、トロシーの司祭が 共同体の人間との "連帯感" を持つことに気を使いつつ自分の務めを果たしているという意味で俗世間的である とするなら、彼 ( クロード・レデュ ) は 一見すると神への信仰に自らの情熱を傾ける純粋な宗教者でありながらも 実は自分の事しか考えていない という意味で 孤独の仮面を被った強烈な "自己中心主義者" だ とも考える事も出来るのです。

![]() ▶ ロマンティックな見方が好きな人ならば、孤独な司祭というモチーフを無条件に支持するかもしれません、これはあくまで映画 ( 原作も含めて ) という虚構なのだから、その中で必要とされる誇張的設定に過ぎないと。しかし、この司祭の孤独という誇張こそがこの映画を特徴づける強力な要因だとするならば、その誇張には世の中に普及しているキリスト教幻想 が必要以上に注ぎ込まれているといえるでしょう。

▶ ロマンティックな見方が好きな人ならば、孤独な司祭というモチーフを無条件に支持するかもしれません、これはあくまで映画 ( 原作も含めて ) という虚構なのだから、その中で必要とされる誇張的設定に過ぎないと。しかし、この司祭の孤独という誇張こそがこの映画を特徴づける強力な要因だとするならば、その誇張には世の中に普及しているキリスト教幻想 が必要以上に注ぎ込まれているといえるでしょう。

![]() ▶ このキリスト教幻想への感染は広く行き渡りすぎて、"司祭" はその日常的背景を超えて、"孤独" の概念に紐付けられる "記号表現 ( シニフィアン )" と化している。例えば、実情としては、告解制度において秘密を厳守する司祭に与えられる孤独な聖職者というイマージュは現実の一部しか反映していない虚構的なもの ( 小説・映画など ) に過ぎず、世界的に見ると、司祭は地域社会に溶け込んでいて告解はその教区の活動線上に位置するひとつものであって特別な最終的審級ではない、という観察例もある訳です。

▶ このキリスト教幻想への感染は広く行き渡りすぎて、"司祭" はその日常的背景を超えて、"孤独" の概念に紐付けられる "記号表現 ( シニフィアン )" と化している。例えば、実情としては、告解制度において秘密を厳守する司祭に与えられる孤独な聖職者というイマージュは現実の一部しか反映していない虚構的なもの ( 小説・映画など ) に過ぎず、世界的に見ると、司祭は地域社会に溶け込んでいて告解はその教区の活動線上に位置するひとつものであって特別な最終的審級ではない、という観察例もある訳です。

![]() ▶ そうすると司祭の在り方としては、むしろトロシーの司祭の方が現代のキリスト教の伝道活動という意味ではありふれたものであり、彼 ( クロード・レデュ ) の方が特殊であると考える事が出来る。そうであるのなら、その特殊性は、静謐な信仰生活から導かれる "宗教的聖性" に基づくのではなく、個人の中に収められていた活動的な過剰性を外部に向けてこじ開ける "暴力的聖性" に基づいた極めて人間的なものだ といえるのではないでしょうか ( *3 )。

▶ そうすると司祭の在り方としては、むしろトロシーの司祭の方が現代のキリスト教の伝道活動という意味ではありふれたものであり、彼 ( クロード・レデュ ) の方が特殊であると考える事が出来る。そうであるのなら、その特殊性は、静謐な信仰生活から導かれる "宗教的聖性" に基づくのではなく、個人の中に収められていた活動的な過剰性を外部に向けてこじ開ける "暴力的聖性" に基づいた極めて人間的なものだ といえるのではないでしょうか ( *3 )。

![]() ▶ ここでいう活動的過剰性とは、個人が 自分の中の抑えられない欲動の奔流 を、社会的正義という大義名分を以て外部に向かう活動へと変換・昇華させる精神分析的なもの です。歴史上繰り返されてきた革命的活動が正義・大義という名の下で行使した "過剰な力" に冠せられるものこそ "暴力的聖性" に他なりません ( *4 )。『 田舎司祭の日記 』は、過剰なまでに神と向合おうとする信仰、カトリック的な神秘経験を求めるかのような信仰、が病弱である 彼 ( クロード・レデュ ) の存在を支える核である事を示している。

▶ ここでいう活動的過剰性とは、個人が 自分の中の抑えられない欲動の奔流 を、社会的正義という大義名分を以て外部に向かう活動へと変換・昇華させる精神分析的なもの です。歴史上繰り返されてきた革命的活動が正義・大義という名の下で行使した "過剰な力" に冠せられるものこそ "暴力的聖性" に他なりません ( *4 )。『 田舎司祭の日記 』は、過剰なまでに神と向合おうとする信仰、カトリック的な神秘経験を求めるかのような信仰、が病弱である 彼 ( クロード・レデュ ) の存在を支える核である事を示している。

![]() ▶ つまり、彼にとっては周囲の人々を司祭の立場から気遣いはしても、彼らが暮らす俗世界には取り込まれずに自分の存在に拘る事こそが大切なのです。そちら側に行く事は拒否すると言外で表わしているのです ( だから彼は最終的に死ぬしかない )。 この姿勢はある意味で彼の中での俗世に対する対決的、革命的活動であり、極端に言うならば、自分の存在を守るためなら神でさえ利用する "反-宗教的" とさえ言えるものです。このような彼のラディカルさは見えにくいのですが、伯爵夫人との対話の中でその姿を現しているので、次回からそれについて考えていきましょう。

▶ つまり、彼にとっては周囲の人々を司祭の立場から気遣いはしても、彼らが暮らす俗世界には取り込まれずに自分の存在に拘る事こそが大切なのです。そちら側に行く事は拒否すると言外で表わしているのです ( だから彼は最終的に死ぬしかない )。 この姿勢はある意味で彼の中での俗世に対する対決的、革命的活動であり、極端に言うならば、自分の存在を守るためなら神でさえ利用する "反-宗教的" とさえ言えるものです。このような彼のラディカルさは見えにくいのですが、伯爵夫人との対話の中でその姿を現しているので、次回からそれについて考えていきましょう。

![]() ( *2 ) 司祭が告解者によって動揺させられる映画としてはヒッチコックの『 私は告白する ( 1953 ) 』。この動揺は、告解者が犯罪の実行によって背負った罪が精神分析的に司祭に転移する事によって発生する。トリュフォーはこれをヒッチコック作品における 有罪性の転移 という。

( *2 ) 司祭が告解者によって動揺させられる映画としてはヒッチコックの『 私は告白する ( 1953 ) 』。この動揺は、告解者が犯罪の実行によって背負った罪が精神分析的に司祭に転移する事によって発生する。トリュフォーはこれをヒッチコック作品における 有罪性の転移 という。

![]() ( *3 ) ここでは人間がキリスト教徒というような集団的主体として存在する事ではなく、"個人" という、その社会との結びつきにおいて極めて不安定かつ特異な "単独存在" の地位が哲学的に回帰して来ている。これはフランスにおける政教分離 ( ライシテ ) が個人の信教の自由を保障する背景に、キリスト教の強力な歴史的影響力があった事を思い起こすべきかもしれません。つまり、キリスト教的主体化を抜きにした個人の信教の自由を政治が建前で唱える事は、内面化すべき歴史的背景を奪われた個人的主体が政治に対して冷笑的になるか、それとも過激になるかの両極で揺れ動き続ける事 に行き着くのです ( もちろん、これはフランスだけの問題ではありませんが )。

( *3 ) ここでは人間がキリスト教徒というような集団的主体として存在する事ではなく、"個人" という、その社会との結びつきにおいて極めて不安定かつ特異な "単独存在" の地位が哲学的に回帰して来ている。これはフランスにおける政教分離 ( ライシテ ) が個人の信教の自由を保障する背景に、キリスト教の強力な歴史的影響力があった事を思い起こすべきかもしれません。つまり、キリスト教的主体化を抜きにした個人の信教の自由を政治が建前で唱える事は、内面化すべき歴史的背景を奪われた個人的主体が政治に対して冷笑的になるか、それとも過激になるかの両極で揺れ動き続ける事 に行き着くのです ( もちろん、これはフランスだけの問題ではありませんが )。

![]() ( *4 ) ここで活動的な過剰性という考えを持ち出すのは唐突な事ではありません。というのも『 田舎司祭の日記 』の原作者である ジョルジュ・ベルナノス ( 1888~1948 ) は作家であるのと同時に、彼が生きてきた激動の時代に関わった政治活動家の側面 ( 党派的ではなく個人的なものですが ) を持っていたからです。 この辺りについては『 ジョルジュ・ベルナノス著作集第5巻「 抑圧と抵抗 ー レジスタンス論集 」』( 渡辺一民 / 編、春秋社 1982 )、『 ジョルジュ・ベルナノス著作集第6巻「 革命と自由 ー 戦後論集 」』( 渡辺一民 / 編、春秋社 1982 ) を参照。

( *4 ) ここで活動的な過剰性という考えを持ち出すのは唐突な事ではありません。というのも『 田舎司祭の日記 』の原作者である ジョルジュ・ベルナノス ( 1888~1948 ) は作家であるのと同時に、彼が生きてきた激動の時代に関わった政治活動家の側面 ( 党派的ではなく個人的なものですが ) を持っていたからです。 この辺りについては『 ジョルジュ・ベルナノス著作集第5巻「 抑圧と抵抗 ー レジスタンス論集 」』( 渡辺一民 / 編、春秋社 1982 )、『 ジョルジュ・ベルナノス著作集第6巻「 革命と自由 ー 戦後論集 」』( 渡辺一民 / 編、春秋社 1982 ) を参照。

![]() そもそも原作であるベルナノスの『 田舎司祭の日記 』を読んだ方なら、そこには宗教的聖性が溢れているのと同等に、社会に対する不満や憤りがどうしようもないくらい渦巻いている 事に気付いたはずです。ベルナノスの中に潜む カトリック教徒でありながら政治的活動家であるという両極端性は主人公の司祭の隠れた本質と通ずるものなのですが、ここにカトリック神秘思想を加えた三角形のトリアーデを考えるならば、そこでは 人間を "個人" として存在させる過激な "精神" の運動を見て取れるでしょう。

そもそも原作であるベルナノスの『 田舎司祭の日記 』を読んだ方なら、そこには宗教的聖性が溢れているのと同等に、社会に対する不満や憤りがどうしようもないくらい渦巻いている 事に気付いたはずです。ベルナノスの中に潜む カトリック教徒でありながら政治的活動家であるという両極端性は主人公の司祭の隠れた本質と通ずるものなのですが、ここにカトリック神秘思想を加えた三角形のトリアーデを考えるならば、そこでは 人間を "個人" として存在させる過激な "精神" の運動を見て取れるでしょう。

![]() この "個人の存在論" の考察 ( これこそブレッソンが映画の中で成し遂げた哲学的素描です ) を差し込まなければ、宗教と政治活動という両極性 は、キリスト教内部における左派や外部の反教権勢力、テロリズム、などの暴力的主体の出現を導く欲動の政治的噴出の1例として処理されるしかなくなってしまう ( この歴史上よく見られる奇妙な組み合わせを "宗教的アナキズム" に結びつけて済まそうとする人も少なからずいるだろうという意味で )。

この "個人の存在論" の考察 ( これこそブレッソンが映画の中で成し遂げた哲学的素描です ) を差し込まなければ、宗教と政治活動という両極性 は、キリスト教内部における左派や外部の反教権勢力、テロリズム、などの暴力的主体の出現を導く欲動の政治的噴出の1例として処理されるしかなくなってしまう ( この歴史上よく見られる奇妙な組み合わせを "宗教的アナキズム" に結びつけて済まそうとする人も少なからずいるだろうという意味で )。

![]()

![]()

![]() 【 以下の記事へ続く 】

【 以下の記事へ続く 】