![]()

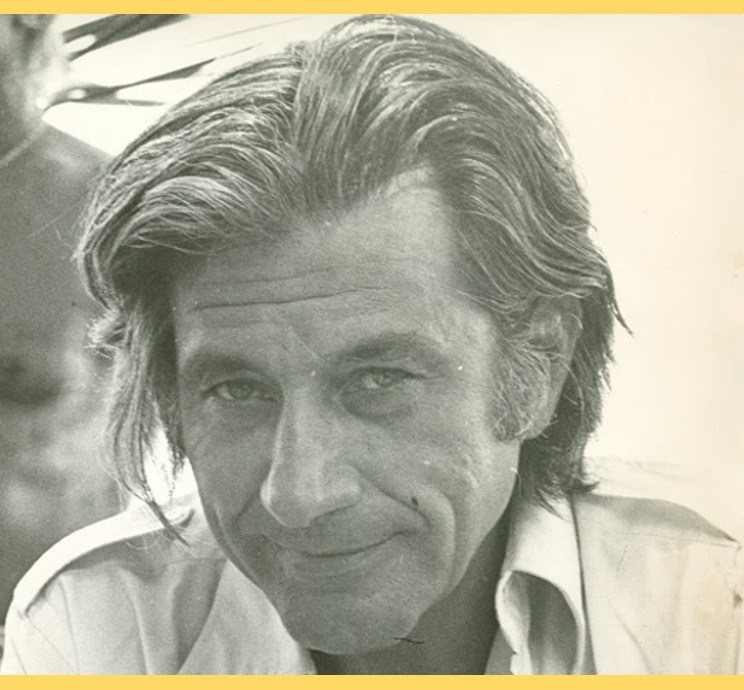

監督 ![]() グァルティエロ・ヤコペッティ

グァルティエロ・ヤコペッティ

公開 ![]() 1975 年

1975 年

出演 ![]() クリストファー・ブラウン ( カンディード )

クリストファー・ブラウン ( カンディード )

![]() ミシェル・ミラー ( クネゴンダ )

ミシェル・ミラー ( クネゴンダ )

![]() ジャック・エルラン ( バングロス )

ジャック・エルラン ( バングロス )

![]() リチャード・ドンフィー ( カカンボ )

リチャード・ドンフィー ( カカンボ )

![]() ホセ・クアリオ ( アッティラ )

ホセ・クアリオ ( アッティラ )

![]()

かつて人気を博したモンド=残酷映画といわれる擬似ドキュメンタリーのジャンルを切り開いたヤコペッティの傑作。ただし、この『 大残酷 』を観た人なら、それまでの彼の映画とは少し違う印象を受けるでしょう。

というのも、以前の映画は野蛮的なものの擬似ドキュメンタリーという形式で現実っぽくみせる事に力点が置かれていたのに対して、この作品は、それ自体の内在的な力量を示す事 ( 擬似ドキュメンタリーではなく、作品のストーリー性や思想性 ) に力点が移動している からです。つまり 映画それ自体 への昇華が見られるという事ですね。

モンド映画の第一人者として、エログロ的要素から語られる事がほとんどであった彼の作品ですが、最後の監督作品において彼は 映画的なもの にようやく辿りついたといえるでしょう。

グァルティエロ・ヤコペッティ( 1919~2011 )

1章 残念な邦題タイトル『 大残酷 』・・・

『 大残酷 』・・・、このタイトルだけで、この作品は敬遠されるのではないかと残念に思う人は結構いるのではないでしょうか。つまり邦題タイトルが作品の受容の可能性を狭め、その結果、この作品の面白さが見過ごされてしまうという訳です。確かに彼のそれまでのエログロ要素溢れる擬似ドキュメンタリー映画の積み重ねによって、ヤコペッティ=残酷・キワモノという紋切型に映画の配給会社が宣伝上頼らざるを得なかったという事情はあったでしょう。しかし、だからこそ、国内における本作品の初DVD化 ( 株式会社スティングレイの尽力による ) の機会にタイトルを原題 ( Mondo candido ) に倣って、カンディードの世界、あるいは直訳に難があるのなら カンディードの彷徨 などとしておけば一部のマニア以外にも訴求出来たのに …… と思う次第です。

2章 『 大残酷 』と『 カンディード 』

『 大残酷 』の原題、『 Mondo candido 』とは、フランスの啓蒙主義時代の思想家であるヴォルテールの小説『 カンディード あるいは最善説 ( 1759 ) 』を基にしている事は言うまでもありませんね。

ヴォルテール ( 1694~1778年 )

モンド映画のヤコペッティと啓蒙思想家のヴォルテールの組み合わせは奇妙に思えますが、ヴォルテールの『 カンディード 』は、彼の事を敷居の高そうな思想家だと思い込んでいる人達の見方を覆す程の娯楽作品なのです。しかし『 大残酷 』の下敷きが『 カンディード 』である事を知っている人でも、『 カンディード 』を実際に読んでいる人は少ないでしょう ( *1 )。『 カンディード 』には、『 大残酷 』の萌芽であるエログロ的要素、哲学的要素、旅行紀 ( *2 ) という要素が散りばめられていて、ヤコペッティが自分好みとして飛びついたのは容易に想像できる のです。下手すると、『 大残酷 』よりも『 カンディード 』の方が面白いと感じる人もいるかもしれません。

ヤコペッティは原作の要素を上手く利用し、自分の色に染め上げる事に成功しています。この点は大切です。というのも、原作の映画化とは、原作に忠実である事が目的ではなく、原作にいかに手を入れ、監督の色に染める事が目的だからです。そうする事によって原作の内包する隠れた可能性について様々な解釈をする自由が生まれる のです。ヴォルテール原作の『 カンディード 』においては、それだけではどうしても当時のイデオロギー的状況 ( 最善説やカトリックに対する反発など ) が作品の成立条件の地平となってしまっているという無意識的地層が、現在の読者の受容を限られたものにしてしまう。そんな時に、映画化によって新たな命を吹き込まれた原作は、イデオロギー的状況に還元されるだけではない、作品に閉じ込められていた娯楽的要素の開放を可能にする といえるでしょう。

![]()

( *1 )

逆に言うと、この反対の事も言える、つまり、『 カンディード 』を読んでいても『 大残酷 』を観た事がない、と。もう少し、細かく言うなら『 大残酷 』が『 カンディード 』を原作にしている事を知っていても、そんな B級 を観るつもりはない。言うまでもなく、このような態度は、ヴォルテールを高尚な思想家としてしか扱わない知識人に多いでしょう。ここには 〈 思想 〉と〈 カルチャー 〉との間の 〈 無意識的な溝 〉がある のであり、だからこそ、ヴォルテール=ヤコペッティの短絡 ( ショートカット ) はそんな 溝 に囚われないように大いに楽しむべき出来事なのです。

( *2 )

ヴォルテールはアイルランドの風刺作家 ジョナサン・スウィフト によるイギリス社会を批判した『 ガリバー旅行紀 ( 1726 ) 』に影響を受けている。

3章 〈 大残酷 〉のストーリー

ドイツのウエストファリア地方 ( *3 ) にあるツンダー・テン・トロンク男爵の城にカンディード ( *4 ) という心のやさしい青年がいた。彼は哲学の家庭教師パングロスに "この世のすべては最善である" という教えを受けながら、男爵の娘である美しいクネゴンダに会える毎日に幸せを感じていた。

シークエンス 1. クネゴンダから、ある日、食事中に誘いを受けるカンディード。

"後で庭で会える?" by クネゴンダ

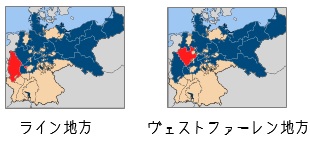

( *3 )

現在のドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州。州都はデュッセルドルフ。ケルンやドルトムントなどの大都市があり、東西冷戦時代の西ドイツの首都であったボンもある。

ノルトライン=ヴェストファーレン州は、第2次世界大戦までは西部のライン地方、東部のヴェストファーレン地方 ( 英語で言うとウエストファリア。カトリックとプロテスタントによる30年戦争終結時のウエストファリア条約の締結地。高校の世界史で出てきますね )、リッペ候国に分かれていた。

( *4 )

カンディード=CANDIDE ( 仏語 ) とは、無邪気、純真無垢という意味だが、これはクネゴンダを追って世界を巡るなかで様々な災厄を被る主人公に対して、ライプニッツの最善説 ( すべては善である ) に反駁する意図で以って、皮肉的につけられた名前だというのが一般的解釈でしょう。

そこから、さらに解釈を進めてみます。CANDIDE ( 純真無垢 ) は、ラテン語の candidus ( 白く輝く ) に由来するといわれるが、さらにそれの元の語である candela ( 牛などの獣脂で作った蝋燭 ) を考慮するなら、蝋が何らかの型を取るのに適した性質を持つことから、何らかの経験を刻む、あるいは刻まれるもの という哲学的解釈を導く事も出来ますね。その解釈を表す言葉こそ、経験論哲学を唱えたイギリスの思想家ジョン・ロックの タブラ・ラサ ( 何かが刻まれる事が可能な白紙状態 ) です。

そうすると、ジョン・ロックなどのイギリスの哲学に影響を受けたヴォルテールが描き上げた主人公、カンディードとは、最善説への皮肉の象徴というつまらない者ではなく、世界各地を巡る中で被る様々な経験をその身に刻みながら、自分を "主体" として確立するというという意味で、経験論哲学の帰結を象徴している とさえいえるでしょう。このポイントを取り逃がすとラストの場面 ( 原作、そして映画も ) の解釈はつまらないものになってしまいます。ラストの解釈については、本記事 ( 第4章 ) で考えていきますね。

![]()

シークエンス 2. カンディードとクネゴンダがいる同じ庭でリンゴを採る侍女のお尻をさわりまくるパングロス。変態っぽさ丸出しです。

"この球ほど丸いものはない" by パングロス

![]()

シークエンス 3. パングロスの変態行為はさらにエスカレートして木の穴を利用しての性行為へ。余りの激しさにリンゴがどんどん落ちてくる。パングロスの変態っぽい表情がスゴイ。しかもその様子をクネゴンダが微笑みながら眺めている ( 驚 )!

"パングロスは木を使うために作られた"

"何より果実をもぎ取るために作られた" by パングロス

![]()

シークエンス 4. パングロスと侍女の行為を眺めていたクネゴンダは、バランスを崩してブランコから落ちてしまう。なんとカンディードの顔に股を押し付けて倒れるという有り得ない展開へ。カンディードはクネゴンダの股に顔を埋めたまま離れようとしない。恍惚の表情を浮かべるクネゴンダ。

![]()

シークエンス 5. その様子を城の望遠鏡から見て驚く男爵。表情の演技がいちいち大袈裟で面白い、これはパングロスにもいえる事ですが、とにかく、キャラクターが際立っている。

![]()

シークエンス 6. 興奮して家来を引き連れる男爵と巨漢の妻。妻の体重は、原作では170kgになっている。原作に近づけようとするキャスティング。

![]()

シークエンス 7. ユーモアのセンスがあるヤコペッティ。ショートコントを差し込んでいます。

"血の海を見せろ!押さえてくれ" by 興奮する男爵

"はい 男爵" by 男爵を押さえる家来

これは "違う! 俺じゃない" という男爵の家来へのツッコミがないから分かりにくいですが、わざわざコントをさせていますね。カンディードは既に逆さにされ、Vの字の形で家来に押さえつけられていて今さら押さえる必要がないのに ( 笑 )。

![]()

シークエンス 8. 男爵に棍棒でブッたたかれ、地面を転げまわるカンディード。カンディードが悲惨なこの場面でも、ヤコペッティはユーモアの精神を発揮する事を忘れない!

"お許し下さい" by 男爵に許しを請うカンディード

で、ここで犬のアップ。この後のカンディードに対する男爵の言葉。

"犬は黙れ!"

まさか、このセリフのためだけに犬を用意したの? そうだとすると芸が細かすぎる。 一応原作では猟犬がいる事になってますが・・・それでもわざわざね。そしてカンディードの締めの言葉、"そんな お許し下さい" 。 僕を犬扱いしないで下さいよという悲しさ ( 笑 )。

![]()

シークエンス 9. 男爵によって追放を宣告されるカンディード。それまでの城の庭から一転してカンディードがただ1人で何も無い広大な土地にたたずむ姿の場面への切替が印象的です。

"お前を追放する" by 男爵

![]()

シークエンス 10. 追放されるカンディード

1人寂しく旅に出るカンディード。自分への仕打ちに対して最善説への疑念を抱くカンディード。これに対して世の中は甘くないのだから最善ではないのは当然だと反対の命題を唱えるのは単純すぎるでしょう。

見過ごされがちですが、最善説への反駁の舞台裏では、経験論の哲学 が潜んでいます。つまり、最善ではないと思わせる主体の 経験 が働いているのであり、何が最善であり、何が最善ではないのか、という事には 〈 主体の経験という出来事 〉が大きく関わっている のです。

この 経験という出来事 とは、経験の主体が、我が身が消滅する程の経験 ( 戦争、災害、事故、殺人などの死 ) すら自らに刻み込んでしまうという意味で、最悪のものでありながら、その能力がなければ喜びや楽しみなど多様なものを味わう事が出来ない最善のものでもあるという意味で、矛盾に満ちたものであり、ある意味で人間的なものを越えている とさえ言えます。

![]()

![]() 以下 ( 次回 ) の記事に続く。

以下 ( 次回 ) の記事に続く。

〈 関連記事 〉

![]()