![]()

初めに。この記事は映画についての教養を手短に高めるものではありません。そのような短絡性はこの記事には皆無です。ここでの目的は、作品という対象を通じて、自分の思考を、より深く、より抽象的に、する事です。一般的教養を手に入れることは、ある意味で、"実は自分が何も考えていない" という無意識的真実を隠すためのアリバイでしかない。記事内で言及される、映画の知識、哲学・精神分析的概念、は "考えるという行為" を研ぎ澄ますための道具でしかなく、その道具が目的なのではありません。

どれほど国や時代が離れていようと、どれほど既に確立されたそれについての解釈があろうとも、そこを通り抜け自分がそれについて内在的に考えるならば、その時、作品は自分に対して真に現れている。それは人間の生とはまた違う、"作品の生の持続" の渦中に自分がいる事でもある。この出会いをもっと味わうべきでしょう。

監督 アルフレッド・ヒッチコック

公開 1963年

原作 ダフニ・デュ・モーリエ

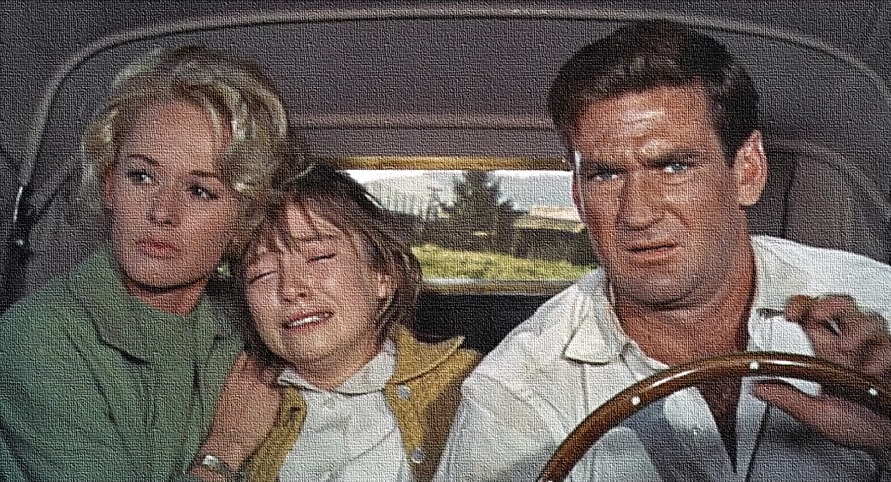

出演 ティッピ・ヘドレン ( メラニー・ダニエルズ 役 )

ロッド・テイラー ( ミッチ・ブレナー 役 )

ジェシカ・タンディ ( リディア・ブレナー 役 )

ヴェロニカ・カートライト ( キャシー・ブレナー 役 )

![]()

▶ Chapter1 鳥はなぜ襲うのか ?

![]()

A. この作品で鳥がなぜ人を襲うのかは説明されることはありません。理由もなく、鳥が突然、人間を襲うという設定が、観客の不安を煽る事自体を目的とする "形式的心理操作" として強力に機能しているのです。ヒッチコックとフランソワ・トリュフォーはそれについて語っている。

( トリュフォー ) 鳥たちがなぜ急に人間を襲うようになったかという、もっともらしい理由づけをおこなわなかったことは、この映画の成功だったと思います。これは明らかにスペキュレーションであり、ファンタジーであるわけですね。

( ヒッチコック ) そう、まさにそのとおりだ。

B. 続けてヒッチコックは観客の興味が鳥の襲撃ばかりを期待することに釘を刺して次のように言う。

( トリュフォー ) 『 鳥 』の場合は、お客はつぎに何が起こるかなどということを予測しようとしたりはしないのではないかと思います。ただ、鳥たちがしだいに襲撃の度合いを強め、ついに猛威をふるうに至るにちがいないということを期待するだけだと思います。『 鳥 』の最初の部分はまったく普通の、心理描写を主体にした映画のトーンですが、ただ、各シーンの "しり" だけは鳥の脅威を暗示するショットで結んであるんですね。

( ヒッチコック ) お客は映画のうたい文句や批評や口コミに影響されるからね。だから、そうやって、鳥がそのうちに襲ってくるぞという恐怖をちょっとずつでもほのめかして見せる必要があったんだよ。いったい、いつになったら鳥が出てくるんだとお客がイライラするようでは困る。そのことばかり気にかけて、かんじんのストーリーに注意がいかず、主人公たちのドラマをきちんと追わないおそれがあるからね。だから、シーンごとに、「 ほんのすこしご辛抱を。もうすぐ出てきますから 」とお客に言ってやるつもりで、ああやったわけだ。こうした目につかないディテールをていねいに散りばめることによって、微妙なニュアンスが生まれ、映画全体の緊迫感を盛り上げていくことが出来る。

C. ヒッチコックはここで、鳥の場面だけではなく、一見つまらない人間関係を描いた各シーンにおいても鳥の襲撃を暗示させる要素を含ませているのだから、そこを見ずして鳥の襲撃シーンにおける心理的緊張の極限を味わう事は出来ないと言っているのですね。ということは、ここでも依然として、人間関係を描く "場面" ( 人間関係それ自体ではない ) が鳥の襲撃を予告させる形式的な前振りとしてしか機能していない、つまり、そのような強力な形式的前振りが "構造" として埋め込まれているが故、鳥が人間を襲う理由が提示されることはないし、その必要性もないとされているのです。

![]()

D. ところが、メラニー ( ティッピ・ヘドレン ) とミッチ ( ロッド・テイラー ) が互いの恋愛感情を意識しだし、ミッチの家族構成とそこにメラニーが入っていく話になると、様相が変わってくる ( 1 ~ 6 )。

E. ここでミッチはメラニーに "母親が必要だ" と言う ( 1 )。一見すると、何の変哲もないセリフなのですが、ミッチの家族構成を知ると、意味深なセリフとなる。母親になってほしいと言うくらいだから、ミッチに娘がいるのかと思いきや、彼の妹、それも11才のキャシー、の母親になってくれ、と言っているのです。ミッチは、母親のリディア ( ジェシカ・タンディ ) と、妹のキャシー ( ヴェロニカ・カートライト ) とも3人暮らしなのですが、この構成の不自然さがミッチの発言 ( 母親が必要だ ) から浮かび上がってくる。

![]()

F. キャシー以外の役の年齢は明示されないのではっきりしないのですが、ミッチ演じるロッド・テイラーがこの作品の公開時 ( 1963 ) に30代前半、リディア演じるジェシカ・タンディが50代前半、であった事を考慮すると、11才設定のキャシーが妹であるのは不自然である のは明らかですね。キャシーが、リディアと4年前に亡くなった夫との間の娘であるのとするのは、彼女の年齢的な問題以前に、未だ独身の息子ミッチの役割が設定上無視され過ぎている。もっと踏み込んでリディアとミッチの近親相姦関係があったと考える事も出来ますが、リディアの夫が4年前までに生きていた事、彼女が今でも亡き夫に愛着を抱いているのを考慮すると、その線は薄い。

![]()

G. そうすると、考えられるのは、キャシーが、ミッチと別の女性との間に生まれた娘である 事です。この線ならば、ミッチのメラニーに対して、キャシーの母親になってほしいと言うのは自然な流れになる。合わせて、その別の女性とは結婚することが出来なかったのでキャシーにはずっと母親がいなかった事が推測出来ますね。

![]()

H. そして、その別の女性が、メラニーが泊めてもらう家の主、小学校教師のアニー・ヘイワース ( スザンヌ・プレシェット ) なのは、彼女がミッチの元彼女であったという説明からも分かります。以下のキャシーの誕生パーティーにもアニー ( 黒髪の人 ) は参加していて、鳥が襲撃する中で真っ先にキャシーを庇い、母親のように振舞っている ( 7 ~10 )。

![]()

▶ Chapter2 鳥から母なる超自我へ

![]()

A. しかし、上で述べたことだけでは、まだ、なぜ鳥が襲うのかの理由は見えてきません。それを考えるためにも以下のシークエンスを見てみましょう。

B. ミッチの家に侵入してきた鳥たちがミッチ一家とメラニーを襲う ( 11 ~ 12 )。割れた食器を片付けるリディア ( 13. )。この間、リディアは自分の娘である "はず" のキャシーを気遣う事は一切ない。そのようなリディアの振舞いを見つめるメラニー ( 14 ~ 16 )。リディアをあてにせず自分がキャシーの母として振る舞おうとして彼女を気遣うメラニー ( 17 ~ 20 )。

C. ベッドの上で休みながら自分の弱さをメラニーに吐露するリディア ( 21 ~ 23 )。それと同時に、言いようのない不安を訴える ( 24 )。

D. 夫が亡くなった今、ミッチしか頼れない自分の孤独を嘆くリディア ( 25 ~ 28 )。

E. 以上のシークエンスからアニーがミッチと結婚できなかった背景が浮かび上がってくる。アニーはミッチの子供を身ごもったものの、リディアに結婚を認めてもらう事が出来なかった、というものです。リディアがミッチとアニーの結婚を阻んだ事の中にこそ、鳥が人間を襲う理由が潜んでいる。アニーが母として ( 身ごもった娘の ) 家族の一員になるという事は、自分が家族の中心ではなくなる …… これをリディアは恐れていた。彼女がしきりに独りぼっちというのは、誰も自分に構ってくれないという同情を引く弱さのアピールなどではなく、自分が家族の中心として支配的に振る舞えなくなるという "強欲さ" から来るものだといえるのです ( *1 )。

![]()

F. これを家庭内におけるたんなる不和騒動として、軽く受け流す人は、精神分析が表面的な人間関係の奥で諸々の精神的抗争がどれ程強力なものであるかを明らかにした事実に一生気付かないでしょう。それは "ヴェールに包まれた権力闘争" であり、それは表に出ない時にこそ激しく高まっているのですが、表に出た時には、そこに関わる当人でさえ制御できない行動や現象と化している。

![]()

G. その制御できない現象こそが、この場合、鳥の襲撃なのです。リディアが自分の家族圏を別の女性の出現によって解体される事への不満こそが、母なる超自我の抵抗として "鳥という形象" を経由しながら具現化されている と解釈出来るでしょう。この解釈を行う上で重要なポイントは、母なる超自我の抵抗との関係性が表面的には、まったく切れているかのように、鳥が外部から唐突に人間を襲撃するという事です。

![]()

H. という事は、ここでは鳥は母なる超自我の純粋な象徴的形象であるというよりは、母なるものが純粋な社会的象徴である事が出来ないのを表す、もっと言うならば、父性的な象徴的・制度的社会、に対して 主体の純粋であるが故に社会規範を気にも留めない振舞い、論理的には一貫性のない振舞いとしての抵抗 をひたすら実行するという事です。だから、鳥は理由もなく人間を襲うのであり、いつ襲ってくるのかもわからない。鳥は母なる超自我の象徴ではなく、象徴には統合されない純粋な抵抗行為を実行する現実的なもの、相手に対してダメージを与える効力としての "現実的なもの"、なのです ( *2 )。

![]()

I. リディアがメラニーを受け容れた時、超自我の暴走は治まり、鳥たちは静かになる。家族は家を脱出する ( 29 ~ 32 )。

J. 鳥はもう動かない。

![]()

( *1 ) なのでリディアに許されなかったアニーは鳥に襲われて死んでしまう ( 34 ~ 37 )。

( *2 ) この点について、スラヴォイ・ジジェクは次のように言っている。

鳥は妨げられた性行動や独占欲の強い母を「 意味する 」わけではない。むしろ、象徴化という次元では機能を果たせなかった何かが、現実界のうちに具現され、現在化された姿なのである。一言でいえば、鳥は挫折した象徴化に客体性を与えている。

『 ヒッチコックによるラカン 』 監修 / スラヴォイ・ジジェク 訳 / 露崎俊和、他 トレヴィル p.314

ヒッチコックが実際に選んだのは、説明できないもの、現実的なもの=不可能なもの、法を失したものとして、鳥を直接に介入させるというやり方であった。まさにそのことから、実際の物語展開の上で鳥の占める役割は動かしがたいものとなり、その圧倒的な存在の前には家族劇など色褪せ、なんの意味もなくなってしまうほどである。おのずと、『 鳥 』という作品を、鳥類が象徴の役まわりを演じる家族物語と見なすことはできなくなる。アクセントの大部分は鳥たちによる襲撃、このトラウマを引き起こす襲撃に置かれていて、感情のもつれをめぐるやりとりは口実にしか思えなくなる。〈 中略 〉。象徴どころではない、鳥は映画の意味を覆い隠してしまう存在なのである。物語の核心を構成している 母 / 息子 / 恋人 という三角形を観客の念頭から消し去ってしまうこと、これこそが鳥が果たすべき本来の役割にほかならない。

『 ヒッチコックによるラカン 』 監修 / スラヴォイ・ジジェク 訳 / 露崎俊和、他 トレヴィル p.316 ~ 317

![]()

[ END ]

![]()