![]()

初めに。この記事は映画についての教養を手短に高めるものではありません。そのような短絡性はこの記事には皆無です。ここでの目的は、作品という対象を通じて、自分の思考を、より深く、より抽象的に、する事 です。一般的教養を手に入れることは、ある意味で、実は "自分が何も考えていない" のを隠すためのアリバイでしかない。記事内で言及される、映画の知識、哲学・精神分析的概念、は "考えるという行為" を研ぎ澄ますための道具でしかなく、その道具が目的なのではありません。どれほど国や時代が離れていようと、どれほど既に確立されたそれについての解釈があろうとも、そこを通り抜け自分がそれについて内在的に考えるならば、その時、作品は自分に対して真に現れている。それは人間の生とはまた違う、"作品の生の持続" の渦中に自分がいる事でもある。この出会いをもっと味わうべきでしょう。

監督 アルフレッド・ヒッチコック

公開 1958年

原作 ボワロー=ナルスジャック 『 死者の中から / D'entre les morts 』( 1954 )

出演 ジェームス・スチュアート ( ジョン・ "スコティ" ・ファーガソン )

キム・ノヴァク ( マデリン・エルスター / ジュディ・バートン )

バーバラ・ベル・ゲデス ( マージョリー・ "ミッジ" ・ウッド )

トム・ヘルモア ( ギャヴィン・エルスター )

![]()

▶ Chapter1 ふたつのトラウマ、高所恐怖症と女性

![]()

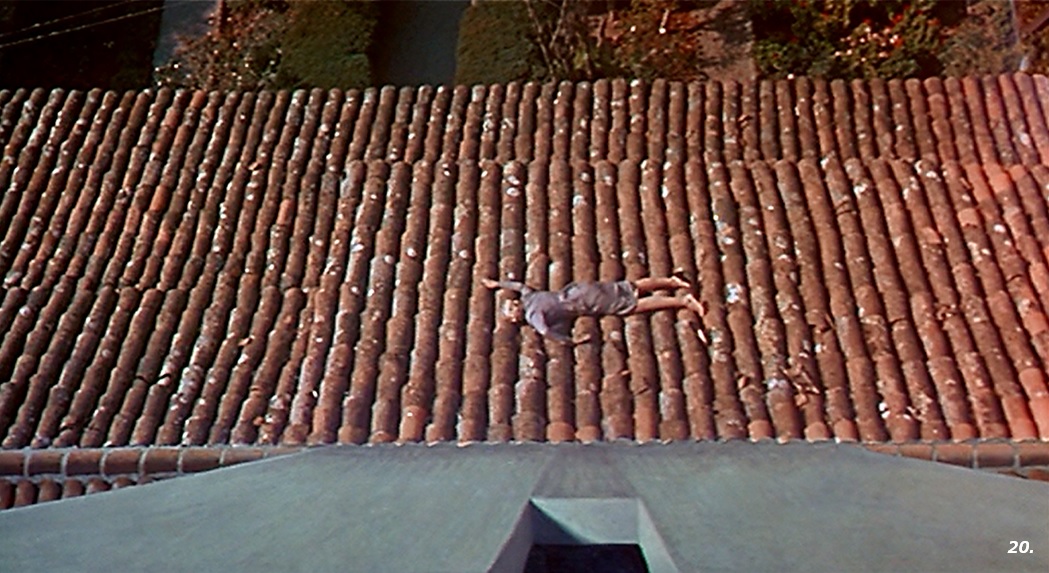

A. かつて警察だったスコティ ( ジェームス・スチュワート ) は犯人追跡中に屋根から落ちそうになり、彼を助けようとした同僚が落下死してしまうという "トラウマ" が元で警察を辞めてしまう。冒頭はこのようにして始まるのですが、ここで注意しなければならならないのは、このトラウマがどのようなものであるのかという分析なしに、この作品を理解するのは困難になってしまうという事です。

![]()

B. というのも、高所恐怖症というトラウマの乗り越えには、スコティの女性との関係性が "媒介" にされている、つまり、それ無しには高所恐怖症は克服出来ないという意味で、彼のトラウマの次元には、高所恐怖症と、もうひとつの主題、"女性" が侵入して来ているのが明らかだからです。

![]()

C. にも関わらず、スコティのトラウマとは、自分が落下しそうになるという恐怖と、自分の為に誰かを死なせてしまったという罪悪感の複合体に過ぎないと軽くスルーされてしまっていますね、多くの批評で。それらはトラウマの克服よりも、男性からの抑圧的地位を打ち破る "女性的なるもの" の過剰な突出 ( キム・ノヴァクの一人二役などによって示されるように ) の方に早急に向かってしまう。

D. しかし、詳細に見ると、スコティのトラウマの克服の仕方に恐るべき欲望が潜んでいる事に分かるはずです。彼は高所から自分が落ちて死ぬかもしれないという悪夢に悩まされているのは事実 ( 2~7. ) なのですが、同時に、自分を恐れさせるものの原因を他者に凝集させる事によって克服しようとする。警察の時、自分が落ちずに助かったのは、同僚が自分の代わりに死んでくれたからであり、自分が生きるためには "誰かの犠牲" が必要だという歪んだ欲望に無意識的に気づいていた からこそ苦しんでいると解釈すべきなのです。そうであるからこそ、ラストでスコティは高所恐怖症を克服するために嫌がるジュディ ( キム・ノヴァク ) を無理やり高所に連れていき結果的に落下死させてしまう。それは偶然のように見えますが、スコティの歪んだ欲望が具現化された必然的瞬間でもあった のです ( 16~19. )。ほとんどの人は見過ごすのですが、このスコティという主人公の中に芽生えた殺人への欲望の萌芽は、この作品の2年後『 サイコ ( 1960 ) 』のノーマン・ベイツへと受け継がれ開花していく ( *1 )。

![]()

( *1 ) 『 サイコ ( 1960 ) 』については以下を参照。

![]()

▶ Chapter2 トラウマの克服から殺人の方へ

![]()

A. そして、さらに踏み込んで考えなけれなならないのは、スコティのトラウマの中に女性が侵入してくるのは、高所恐怖症と同様に、女性が 乗り越えなければならない対象 であるからという事です。これはヒッチコックの女性蔑視からくる女性恐怖症であるなどという漠然としたゴシップ的な考えに満足すべきではありません。彼は女性の謎という主題に無意識的に憑りつかれていた ( ルイス・ブニュエルと同様に ) が、男を一時的にであれ情熱の虜にする女性の振舞い、そのような女性との一瞬で燃え上がる恋愛、を恐れていた といえるでしょう ( *2 )。

![]()

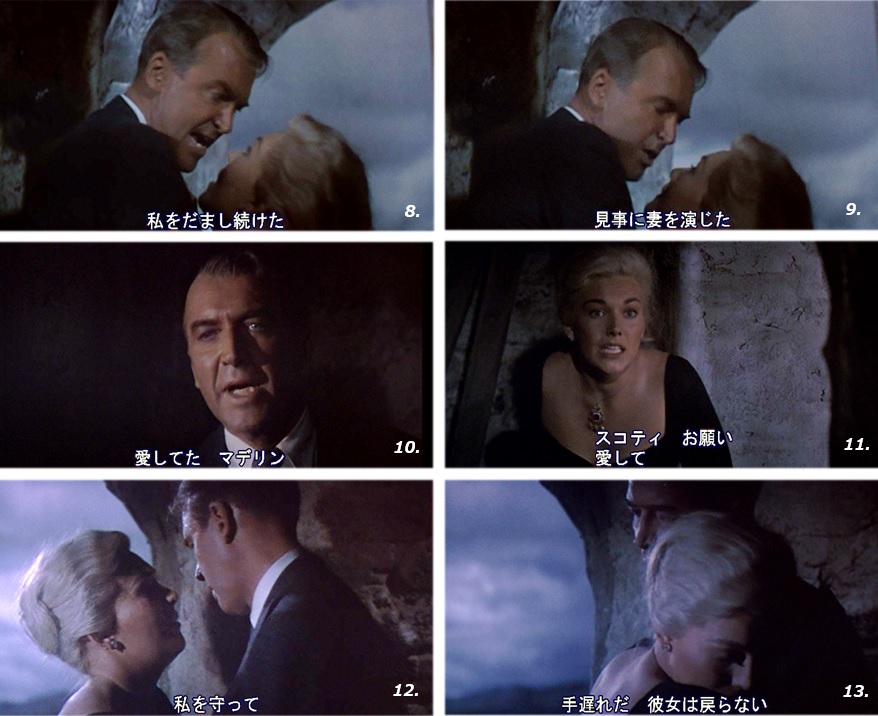

B. 女性は自身に男を虜にする魅力が備わっている事を "知っている"、男が女に対して欲望を抱いている事を "知っている"、というように 男の欲望を十分に知ったうえで男と本能的であるかのような情熱的な恋に身を焦がす事が出来るのをヒッチコックは恐れている、それは果たして本当の愛なのだろうかと ( 実際、マデリンの振りをしたジュディは自分がスコティを騙していると分かっていながら彼を愛していく )。この作品でもスコティはギャビンの妻であるマデリンの虜となるのですが、それが実はギャビンによる指示でマデリンの振りをした愛人ジュディであったことを知り、幻滅する ( 8~10. )。

C. 皮肉なことに、マデリンの振りをする中でジュディは本当にスコティを好きになっていくのですが、幻滅したスコティはジュディの愛を受け容れることはしない ( 11~13. )。彼は自分が騙されたことが受け入れられない。自分を騙したジュディが、たとえかつて愛したマデリンと瓜二つであっても、本当の愛を告白するはずがないとして彼は許せないのです。そうしなければ、愛し合う者同士が互いに嘘のない自己同一性を持つ事、特にマデリンこそが彼の中に愛情を引き起こし互いの関係を可能にした保証人である事、の真実を壊してしまうからです。

D. ジュディの裏切りに対するスコティの怒りは、ジュディを死に追いやる方向へと自分を駆り立てる。高所恐怖症を克服するために、マデリンが死んだ時と同じように教会の高塔へとジュディを連れていき、トラウマの状況を反復再現する。しかし、この反復は、スコティが怖さを克服する勇気を手に入れたという英雄的振舞いを示すのではなく、それどころか先に述べたように、"誰かの死が自分を助けるという歪んだ欲望" が実行されただけの残酷さを露呈している のです。つまり、誰かを殺す事がトラウマを克服する事になるというこのスコティの "隠された狂気" が、現実の諸々の殺人事件へと不気味なくらい近づいている事こそがこの作品の恐ろしさだと分析できるでしょう。

![]()

E. まさにここにおいて、ほとんど誰も触れるの事のない、スコティが警察を辞めたという事実の精神分析的意味が明らかになる。警察という主体的地位は、スコティの欲望を抑圧する "社会的超自我" の役割を果たしていた のですが、それを自ら辞めたというのは、自分の隠れた欲望、つまり、"死の欲望"、により直接的にアクセスしようとする振舞いに他ならないという事です。これは落下という死の間近に迫る状況の中で、自分の命を助けるために他人を犠牲にするという "自己救済の疑似論理" を実行する殺人主体が浮上していく のを露にしているのです。

![]()

F. ここで考えられる最悪の可能性は、警察という公的主体が "父の抑圧的超自我" を代理表象しているとするのに対し、スコティはそこから自分を解放したのではなく、"主体のあらゆる行為を許す母なる超自我" のもとでの臣民主体となっている事です。この場合、主体のあらゆる行為を極限的に象徴するものこそ殺人行為に他なりません。それは細かく見るならば、あらゆる行為を許すのではなく、どのような行為でもしなければならないという強制的命令をする "母の行動的超自我" であり、そこでは法の侵犯が問題なのではなく、法を無視した諸々の行為の単純な能動性、純粋な行動化それ自体が主体に何の意味もなく満足と名誉を与えるという狂気がクローズアップされるのです。

![]()

G. ヒッチコックは、そのようなスコティの主体の真の姿の暴露を、無罪から限りなく有罪に近い場面描写を行う事で巧妙に提示しています。マデリンが塔から落下死した時、スコティはめまいのために昇ることが出来なかったということで無罪放免になった。次にジュディの落下死の時には、めまいを一見克服したかのような英雄的振舞いを垣間見せつつも、その振舞いを可能にしたのは、実は誰かを殺すことで自分を生き延びさせる殺人の欲望の力に他ならなかったのです。これはフランソワ・トリュフォーが指摘した通り、法的には無罪でも、精神分析的人間像としては、有罪である という事なのですね。

( トリュフォー ) 『 私は告白する 』のモンゴメリー・クリフトは無罪の判決を言い渡されるけれども、罪からまぬがれることはできない。あなたの作品では、よく-『 めまい 』などでもそうですが ー そういう設定になっていますね。法律上は無罪になるけれども、法廷の誰かが無罪放免に異議を唱えるので人間としては有罪の疑惑が残されたままになる …… 。

( ヒッチコック ) 被告の有罪を証明する十分な証拠がない場合には、そういうことがよくあるわけだ。

( *2 ) 女性についてルイス・ブニュエルが描いた代表作が『 欲望のあいまいな対象 』。次を参照。

![]()

▶ Chapter3 女性という謎

![]()

A. しかし、これで全て解決される訳ではありません。スコティの女性を間接的に殺すという行為はとても "女性 ー 母なるもの" を克服しているとはいえないからです。ジュディがあたかも自分から転落死したかのような設定 ( ジュディは高塔に様子を見に来た修道女の暗がりの姿に怯えて足を踏み外した。場面15. ) は、男性ではもうどうにも出来ない、乗り越えられない男女の存在論的差異に対するスコティの "眼差し" だと精神分析的に考えられるものです。

![]()

B. とするならば、それは映画批評家のタニア・モドゥレスキーがエレーヌ・シクスーを引用して言うように、女は男にとって死を意味する と解釈出来るでしょう。

エレーヌ・シクスーは次のように書く。「 男女関係の真髄は …… ふつうは明らかにされない。というのも、ふつう明らかにされるものは実は偽物だからである …… 愛についての言葉などはすべて偽物である。それらはいつも、死の恐怖によって培われた増悪を覆い隠すものである。つまり女は、男にとって死を意味するのである 」。確かにこのような言葉は『 めまい 』に関連させて考えるとき強い響きを持つ。というのも、男が女に惹かれるのは、女自身が死、口を開けた深淵に惹かれているからである。

『 知りすぎた女たち ヒッチコック映画とフェミニズム 』タニア・モドゥレスキー / 著 加藤幹郎、中田元子、西谷拓哉 / 訳 青土社 p193~194.

![]()

C. スコティのトラウマにおいて徐々に、高所恐怖症と女性が重なっていくにつれて、最初は教会の高塔からの眼下を眺める事自体が怖かったのに、最終的には眼下の中に収まったジュディの落下死体を確認出来るまでになる ( 19. )。この "女性 / 死" に対す眼差しはトラウマの解消を示すひとつの兆候だといえるでしょう。

![]()

D. ただし、それはあくまで解消の兆候であって克服ではないと考えるべきです。というのも、 "眼差し / 視線" の弁証法的展開とは通常、主体が対象を一方的に見るだけではなく対象の方も主体を見るという具合に、どちらか一方に独占的に属するのではなく、どちらをも貫徹するものであるからこそ可能になる "脱 ― 属性的現象" が発生するからです。それはヘーゲルが示したように、主体が対象との関係を結ぶ中で、対象からの反照作用を取り込む事で可能になる自意識の同一化作業 を可能にするものなのです。

![]()

E. ところが、スコティ、そして男性の下方部の開口に対する視線は、そこに何かがあるかもしれないが、そこからの視線の反照が返ってこないが故に、吸い込まれるそうなくらいまでに一方的に覗き込むしかないという不安定さ故に "めまい" を覚える ものなのです。そのめまいを覚える "開口部" に落下せずギリギリで縁に留まったスコティは、最終的に 女性 ( ただし、それは母ではない ) には従わない事を選択した という事なのですね。このスコティからノーマン・ベイツへはあと1歩です。

![]()

F. めまいという、視線間の一方的展開による不安定的現象の原因とは、まさに女性が男性の思い通りにはならない、男性の同一化に抵抗する何か である からです。それは男性の欲望を知りながら、時には応え、時には拒否する、という具合に、安易に同一化されず拒む事に自らの存在論的価値を見出すものであるとすらいえるでしょう。このことをヒッチコックは無意識的に知っていたから恐れた のであり、そのことはこの作品に冒頭と数箇所で描かれるミッジとのやりとりの中に逆転的に表れています。つまり、ミッジは、マデリンやジュディとは違い、スコティを振り回し突発的な熱情に溺れさせたりしないという事です。それでも彼女は彼の近くにいて好意を抱いている。

![]()

G. ここで思い出されるのが、ヒッチコックは突発的な事を好まず規則正しい生活を送っていたというエピソードと、それを話した妻のアルマです。もしかすると ミッジに近いモデルこそアルマかもしれない し、彼女の前では気取らない態度でいられるスコティはヒッチコック自身をなぞらえている部分があってもおかしくはありませんね。この作品のストーリーに対して絶対的に必要とはいえないミッジとのやりとりは、ヒッチコックが自らをカメオ出演させるのと同様に、自分達の日常を垣間見させるものとしてさりげなく差し込んだものだと解釈するのも一興でしょう。彼は妻アルマについて次のように褒めているくらいですから。

ごく普通の人であるというところが彼女の並外れている点なのである。昨今では普通であるということが異常なことになってしまった。態度は常に変わらず、人柄は快活で、表情が曇ることは決してない。しかも有効な助言を与えるとき以外は無駄な口を一切きかない。私が警官の姿を見ると恐怖で凍りついたようになってしまうのを彼女は知っているが、その理由を問い詰めようとはしない。それをするから世の奥様方は頼もしかるべき御亭主の立場を台無しにしてしまうのだ。アルマはそんなことはしない。いやな顔など少しも見せず笑顔でたいていの場合運転を代わってくれる。

アルマは私のことをとてもよく知っている ― 知りすぎているほどだ。でもアルマはそれを口にしない。スリラー映画の雄などと言われているくせに夫が救いようもなく平々凡々とした穏やかな人間であること。家ではミステリーを読むどころかたいていは自宅の空いたスペースにぴったり納まる食器棚を作ることに精を出していること。保守的な服装と単色系のネクタイを愛用すること。部屋の色としては地味なものより派手なものを好み、室内の花や美しい絵画と上手に合わせていること。節度を保った生活への嗜好という点では妻と嗜好を同じくするが、恐るべき駄洒落癖という点では共同生活上のいささかの難を妻に感じさせていること。娘が『 見知らぬ乗客 ( 1951 ) 』に出演して映画女優としての道を歩みかけたあと、手をベタつかせる幼い子供たちの良き母親となることにその創造的関心を傾けようと決心してくれて、夫婦ともども何となくほっとしていること。などなど、彼女はみんな知っているのである。

『 ヒッチコック映画自身 』アルフレッド・ヒッチコック 、シドニー・ゴッドリーブ / 著 鈴木圭介 / 訳 筑摩書房 "知りすぎている女" p.65~66

![]()

[ END ]

![]()