![]()

![]()

監督 テリー・ギリアム ( Terry Gilliam : 1940~ )

監督 テリー・ギリアム ( Terry Gilliam : 1940~ )

公開 1995年

脚本 デヴィッド・ピープルズ ( David Peoples : 1940~ )

ジャネット・ピープルズ ( Janet peoples )

出演 ブルース・ウィリス ( Bruce Willis : 1955~ ) ジェームズ・コール

ブラッド・ピット ( Brad Pitt : 1963~ ) ジェフリー・ゴインズ

マデリーン・ストウ ( Madeleine Stowe : 1958~ ) キャサリン・ライリー

クリストファー・プラマー ( Christopher Plummer : 1929~2021 ) ドクター・ゴインズ

![]()

![]()

CHAPTER1 牢獄化された〈 世界 〉、つまり、管理社会 ……

CHAPTER1 牢獄化された〈 世界 〉、つまり、管理社会 ……

![]()

▶ ここでの考察は『 12モンキーズ 』のストーリーについて考えるものではなく、テリー・ギリアムがこの映画において重要な背景として描き出す 世界の牢獄化 について哲学的に考えていくというものだと最初に断っておきましょう。 テリー・ギリアムがこの映画で真に考えているのは、SF的なウイルスの拡散から人類を救うというようなヒューマニスティックなものでなければ、主人公のジェームズ・コール ( ブルース・ウィリス ) が過去の自分に向き合い、自分を立ち直らせるような精神分析的なものでもありません。そられの可能性は映画のラストにおいて潰され、スタンリー・キューブリックの 博士の異常な愛情 ( 1964 ) 』においてヴェラ・リンが歌う「 We'll Meet Again 」が流れるエンディングを彷彿させるかのようなブラックユーモアが込められたバッドエンド ( *1 ) が "世界というものそれ自体" が既に人間存在を窒息させる管理的圧力を働かせている ( ウイルスの拡散以前に ) のを漠然と示している。 その事が世界というものに対する考察を始めさせてくれるのです。

▶ ここでの考察は『 12モンキーズ 』のストーリーについて考えるものではなく、テリー・ギリアムがこの映画において重要な背景として描き出す 世界の牢獄化 について哲学的に考えていくというものだと最初に断っておきましょう。 テリー・ギリアムがこの映画で真に考えているのは、SF的なウイルスの拡散から人類を救うというようなヒューマニスティックなものでなければ、主人公のジェームズ・コール ( ブルース・ウィリス ) が過去の自分に向き合い、自分を立ち直らせるような精神分析的なものでもありません。そられの可能性は映画のラストにおいて潰され、スタンリー・キューブリックの 博士の異常な愛情 ( 1964 ) 』においてヴェラ・リンが歌う「 We'll Meet Again 」が流れるエンディングを彷彿させるかのようなブラックユーモアが込められたバッドエンド ( *1 ) が "世界というものそれ自体" が既に人間存在を窒息させる管理的圧力を働かせている ( ウイルスの拡散以前に ) のを漠然と示している。 その事が世界というものに対する考察を始めさせてくれるのです。

( *1 ) 『 12モンキーズ 』 のエンドロール曲は ルイ・アームストロング ( 1961~1971 ) の 『 この素晴らしき世界 ( What a Wonderful World ) 』 ( 1967 ) 。幾多のミュージシャンによるカバーや映画のサウンドトラックで使用されていますね。

( *1 ) 『 12モンキーズ 』 のエンドロール曲は ルイ・アームストロング ( 1961~1971 ) の 『 この素晴らしき世界 ( What a Wonderful World ) 』 ( 1967 ) 。幾多のミュージシャンによるカバーや映画のサウンドトラックで使用されていますね。

キューブリックの 『 博士の異常な愛情 』 のエンドロール曲は ヴェラ・リン ( 1917~2020 ) の 『 We'll meet again 』 ( 1939 ) 。元はイギリス人であるヴェラが第二次大戦の戦地に赴く母国の兵士と彼らを送り出す恋人や家族に向けて歌ったもの。

![]()

![]()

Chapter2 ふたつの映画の差異

Chapter2 ふたつの映画の差異

![]()

▶ ウイルス拡散後に人類のほとんどが死滅した世界から、人類を救うために服役中の囚人たちから選別されたジェームズ・コールが管理者たちから過去に送りこまれるというSF設定が、 クリス・マルケル ( 1921~2012 ) の 『 ラ・ジュテ ( 1962 ) 』 を原案とするのは知られていて、比較検討する方もいるのですが ( 『12モンキーズ 』が『 ラ・ジュテ 』の焼き直しであるかのように )、にも関わらず、両者は根本的に "何かが違う" と感じた人も多いでしょう ( もっとも 『 ラ・ジュテ 』 を観てなければそう感じようもないのですが )。

▶ ウイルス拡散後に人類のほとんどが死滅した世界から、人類を救うために服役中の囚人たちから選別されたジェームズ・コールが管理者たちから過去に送りこまれるというSF設定が、 クリス・マルケル ( 1921~2012 ) の 『 ラ・ジュテ ( 1962 ) 』 を原案とするのは知られていて、比較検討する方もいるのですが ( 『12モンキーズ 』が『 ラ・ジュテ 』の焼き直しであるかのように )、にも関わらず、両者は根本的に "何かが違う" と感じた人も多いでしょう ( もっとも 『 ラ・ジュテ 』 を観てなければそう感じようもないのですが )。

▶ 『 ラ・ジュテ 』 が物語の発端としてクリス・マルケルがSF的設定を利用して主人公を自分の妄想の中に深く入り込ませるという "主体内部の悪夢の世界" の話である ( 分かりにくいのですが ) のに対して、『 12モンキーズ 』 は主人公の妄想とは別に、 彼を厳重に監視する "管理世界" が既に物語の背景として主人公の "外部" に現実化されている のです。この差異を見逃すべきではありません。そこにこそ、テリー・ギリアムが 『 ラ・ジュテ 』 を十分に解釈出来ずに読み残したものがある事、そして、だからこそ、そのテリー・ギリアムの独自の解釈が『 12モンキーズ 』の世界観を構築する上で重要な要素になった事、 等を明らかにしてくれるのですから。

▶ 『 ラ・ジュテ 』 が物語の発端としてクリス・マルケルがSF的設定を利用して主人公を自分の妄想の中に深く入り込ませるという "主体内部の悪夢の世界" の話である ( 分かりにくいのですが ) のに対して、『 12モンキーズ 』 は主人公の妄想とは別に、 彼を厳重に監視する "管理世界" が既に物語の背景として主人公の "外部" に現実化されている のです。この差異を見逃すべきではありません。そこにこそ、テリー・ギリアムが 『 ラ・ジュテ 』 を十分に解釈出来ずに読み残したものがある事、そして、だからこそ、そのテリー・ギリアムの独自の解釈が『 12モンキーズ 』の世界観を構築する上で重要な要素になった事、 等を明らかにしてくれるのですから。

![]()

![]()

Chapter3 『 ラ・ジュテ 』 と 『 サクリファイス 』

Chapter3 『 ラ・ジュテ 』 と 『 サクリファイス 』

![]()

▶ ここで、寄り道をして 『 ラ・ジュテ 』 について話すならば、それは第三次世界大戦後の廃墟となったパリを舞台とし、この現在の惨状を救う為の契機を過去に求め、主人公の男が強制的にタイムトラベルされてしまうSF的話として一般的に理解され賞賛されている。そう、この話は モノクロの静止画写真のモンタージュによるSF的世界観の構築が為されたある種の前衛的作品として捉えられている のですね。

▶ ここで、寄り道をして 『 ラ・ジュテ 』 について話すならば、それは第三次世界大戦後の廃墟となったパリを舞台とし、この現在の惨状を救う為の契機を過去に求め、主人公の男が強制的にタイムトラベルされてしまうSF的話として一般的に理解され賞賛されている。そう、この話は モノクロの静止画写真のモンタージュによるSF的世界観の構築が為されたある種の前衛的作品として捉えられている のですね。

▶ 確かに普通の人々はそう理解するしかないのですが、ここでさらに踏み込んでより哲学的な理解を拡げていくのは、クリス・マルケルの映画手法の根幹である記憶、時間、 画像、 などの哲学概念を考える上で役に立つでしょう。

▶ 確かに普通の人々はそう理解するしかないのですが、ここでさらに踏み込んでより哲学的な理解を拡げていくのは、クリス・マルケルの映画手法の根幹である記憶、時間、 画像、 などの哲学概念を考える上で役に立つでしょう。

▶ 『 12モンキーズ 』 の主人公のタイムトラベルが彼の妄想とは切り離されて外部に実在する世界における現実の行為であるかのように描写されている ( 実際は主人公の妄想だとしても ) のに対して、『 ラ・ジュテ 』の主人公のタイムトラベルはモンタージュという構成上の制約も含めて、明らかに主人公の脳内世界におけるものであり、彼の無意識的関心は外部世界の救済に向かうのではなく、自らのトラウマともいえる 〈 イマージュ 〉 に向かい、そこに固着する事 が話が進むにつれて分かるのです。

▶ 『 12モンキーズ 』 の主人公のタイムトラベルが彼の妄想とは切り離されて外部に実在する世界における現実の行為であるかのように描写されている ( 実際は主人公の妄想だとしても ) のに対して、『 ラ・ジュテ 』の主人公のタイムトラベルはモンタージュという構成上の制約も含めて、明らかに主人公の脳内世界におけるものであり、彼の無意識的関心は外部世界の救済に向かうのではなく、自らのトラウマともいえる 〈 イマージュ 〉 に向かい、そこに固着する事 が話が進むにつれて分かるのです。

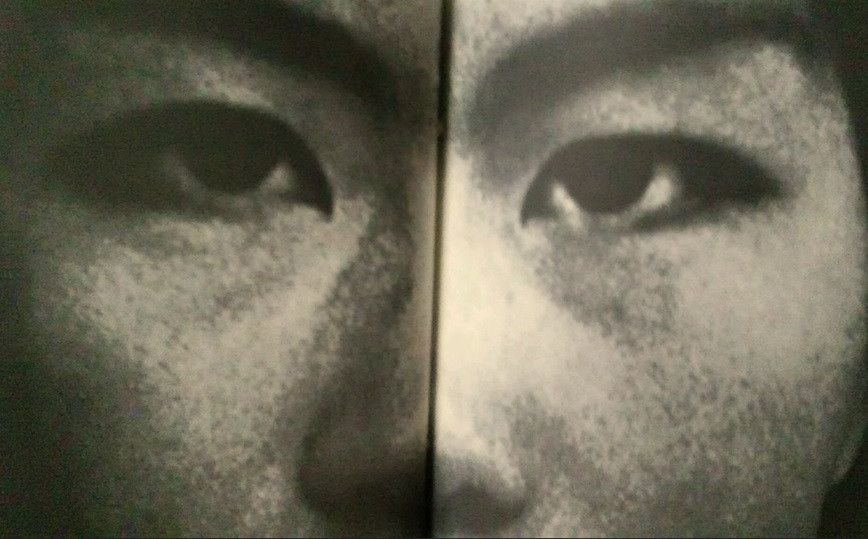

▶ トラウマともいえる 〈 イマージュ 〉 …… それは 〈 女性のイマージュ 〉 に他なりません。実は『 ラ・ジュテ 』において最後に問題になるのはタイムトラベルや世界救済などではなく、男性とは違う生き物である女性の "強烈さ" がひとつの "イマージュ" と化して少年時代の自分の心に刻まれた事 なのです。以下は 『 ラ・ジュテ 』 の開始から約20分頃の女性、いや、女性の 〈 顔 〉のイマージュ ( *2 ) が示される場面。

▶ トラウマともいえる 〈 イマージュ 〉 …… それは 〈 女性のイマージュ 〉 に他なりません。実は『 ラ・ジュテ 』において最後に問題になるのはタイムトラベルや世界救済などではなく、男性とは違う生き物である女性の "強烈さ" がひとつの "イマージュ" と化して少年時代の自分の心に刻まれた事 なのです。以下は 『 ラ・ジュテ 』 の開始から約20分頃の女性、いや、女性の 〈 顔 〉のイマージュ ( *2 ) が示される場面。

▶ 先程『 ラ・ジュテ 』は静止画写真によるモンタージュ構成だと述べたのですが、ここだけは 女性が目を開く動画になっている という特権的な場面なのです。この目の動きは、女性がまさに自分 ( 僕 ) を見ている、僕は女性に見られている …… というある種の少年時代のエロティシズムが開花する前の 死の欲動 ( リビドー ) が形成されつつある事への無意識的恐れ を少年自身に感じとらせるものなのですね。もちろん、その結末はラストにおける主人公の死であり、主人公自身がその死の中で、少年時代の夢が自分の "死" を示す女性のイマージュであった事を知る訳です。

▶ 先程『 ラ・ジュテ 』は静止画写真によるモンタージュ構成だと述べたのですが、ここだけは 女性が目を開く動画になっている という特権的な場面なのです。この目の動きは、女性がまさに自分 ( 僕 ) を見ている、僕は女性に見られている …… というある種の少年時代のエロティシズムが開花する前の 死の欲動 ( リビドー ) が形成されつつある事への無意識的恐れ を少年自身に感じとらせるものなのですね。もちろん、その結末はラストにおける主人公の死であり、主人公自身がその死の中で、少年時代の夢が自分の "死" を示す女性のイマージュであった事を知る訳です。

▶ とするならば、第三次世界大戦によるパリの荒廃という設定は、女性的なものの恐ろしさ、つまり、死の欲動の最中に生きている ( 生理的な周期を含めて自然的なもの、 母なるものを体現しているという意味で ) 強烈さが全く外界的に投射されひとつの現実になっている。それを踏まえると、双方は "女性という謎めいたもの" が "破滅的現実" と "誘惑的イマージュ" という両極的具体において並列的に立ち現れている と解釈出来るものなのです。

▶ とするならば、第三次世界大戦によるパリの荒廃という設定は、女性的なものの恐ろしさ、つまり、死の欲動の最中に生きている ( 生理的な周期を含めて自然的なもの、 母なるものを体現しているという意味で ) 強烈さが全く外界的に投射されひとつの現実になっている。それを踏まえると、双方は "女性という謎めいたもの" が "破滅的現実" と "誘惑的イマージュ" という両極的具体において並列的に立ち現れている と解釈出来るものなのです。

▶ 少年のトラウマ経験を構成するこの 両極的・並列的複合体 ( コンプレックス ) の同時描写 という展開構造は、実はアンドレイ・タルコフスキー的モチーフであり、タルコフスキーの 『 サクリファイス ( 1986 ) 』 をほぼ踏襲しているとさえいえるのです ( *3 )。 クリス・マルケルはタルコフスキーについての作品 ( 『 アンドレイ・アルセニエヴィッチの一日 / Une journée d'Andreï Arsenevitch ( 1999 ) 』。元々はフランスのテレビ番組で放送されたもの ) があるくらいなので、意識的にせよ、無意識的にせよ、タルコフスキーからの影響があるという事ですね。

▶ 少年のトラウマ経験を構成するこの 両極的・並列的複合体 ( コンプレックス ) の同時描写 という展開構造は、実はアンドレイ・タルコフスキー的モチーフであり、タルコフスキーの 『 サクリファイス ( 1986 ) 』 をほぼ踏襲しているとさえいえるのです ( *3 )。 クリス・マルケルはタルコフスキーについての作品 ( 『 アンドレイ・アルセニエヴィッチの一日 / Une journée d'Andreï Arsenevitch ( 1999 ) 』。元々はフランスのテレビ番組で放送されたもの ) があるくらいなので、意識的にせよ、無意識的にせよ、タルコフスキーからの影響があるという事ですね。

( *2 ) このような女性の顔のイマージュは映画史において幾多も現れる ( *4 ) が、クリス・マルケルにおいて彼が上手く認識消化出来ないものに対して "女性のイマージュ" を用いる例が 『 不思議なクミコ / Le Mystère Koumiko ( 1965 ) 』。以下は同作品の開始約30分の村岡自身。

( *2 ) このような女性の顔のイマージュは映画史において幾多も現れる ( *4 ) が、クリス・マルケルにおいて彼が上手く認識消化出来ないものに対して "女性のイマージュ" を用いる例が 『 不思議なクミコ / Le Mystère Koumiko ( 1965 ) 』。以下は同作品の開始約30分の村岡自身。

同作品は1964年の東京オリンピックの取材目的で初来日したクリスが、通訳である旧満州出身の村岡久美子の日本に対する "異邦人的自己イメージ" を強く抱いている事に興味を持ち、彼女の自己疎外的振舞いを通じて日本の様子を記録していく "映画エッセー"。 これは伝統的文化と高度成長経済が共存している事の不思議さ、そして日本人がその顔貌と儀礼性によって何を考えているのか分からない事が相まって日本を明確に理解する事の難しさにクリス自身も嵌っていたかもしれないと思わせるものになっている。

実際、クリスは映画内に村岡による、西洋人の青い目に比べて日本人の黒目は何かを隠しているかのように思わせる、と現在ではいささか問題になるかもしれない発言を残していますからね。しかし、ロラン・バルトもかつて 『 記号の国 ( 1970 ) 』 の中で日本人の黒目に対する同様の印象をわずかですが語ったりしているくらいなので、この場合、到底人種批判などではなく、個人的な印象に過ぎないと考えるのが妥当でしょう。 ただ、この後、村岡はフランスに渡りフランス人の男性と結婚し、そこで生涯を終えたのに対し ( 蓮實重彦が当時の渡仏直前の彼女について語っているエッセーもありますね )、クリス・マルケルは日本に興味を持ち続け幾つもの作品に反映させていったのとは対照的であったといえるでしょう。

『 記号の国 』 p.170~171 ロラン・バルト著作集 7 石川美子 / 訳 みすず書房 ( 2004 ) より

『 記号の国 』 p.170~171 ロラン・バルト著作集 7 石川美子 / 訳 みすず書房 ( 2004 ) より

「 目であって視線ではなく、裂けめであって魂ではない 」 by ロラン・バルト

( *3 ) アンドレイ・タルコフスキーの 『 サクリファイス 』 におけるトラウマ構造については以下の記事を参照。

( *3 ) アンドレイ・タルコフスキーの 『 サクリファイス 』 におけるトラウマ構造については以下の記事を参照。

( *4 ) "顔のイマージュ" が現れる映画の最たる例が、イングマール・ベルイマンの『 仮面 / ペルソナ ( 1967 ) 』。以下の記事を参照。

![]()

![]()

Chapter4 管理社会でしか生きる事を許されない人間

Chapter4 管理社会でしか生きる事を許されない人間

![]()

▶ 話が逸れたので、再び 『 12モンキーズ 』 の方に戻りましょう。上で述べた 『 ラ・ジュテ 』 の話を踏まえるのなら、双方に共通するラストの主人公の死という重要な帰結の意味が違うものになるのが分かるはず。『 ラ・ジュテ 』におけるそれは、主人公の少年時代に刻まれた、 死を予感させる欲動の蠢きが女性のイマージュを通じて形成される事への "主体の心的動揺というトラウマ" であり、それは同時に、 第三次世界大戦による荒廃した世界という "外部イメージ" でもある、 という 共-形成物の両極化 に至る。

▶ 話が逸れたので、再び 『 12モンキーズ 』 の方に戻りましょう。上で述べた 『 ラ・ジュテ 』 の話を踏まえるのなら、双方に共通するラストの主人公の死という重要な帰結の意味が違うものになるのが分かるはず。『 ラ・ジュテ 』におけるそれは、主人公の少年時代に刻まれた、 死を予感させる欲動の蠢きが女性のイマージュを通じて形成される事への "主体の心的動揺というトラウマ" であり、それは同時に、 第三次世界大戦による荒廃した世界という "外部イメージ" でもある、 という 共-形成物の両極化 に至る。

▶ それに対して『 12モンキーズ 』の主人公の死は、主体が自分の存在を引き受ける上で作られる内的意識、内的世界、等の個人的要素は管理世界にコントロールされる範囲内においてしか存続出来ない、つまり、主体は自由な個人としては抹消され、管理可能な計測単位として生かされるという存在論的地位を奪われた "飼育動物" でしかなくなっているのです。物語の冒頭での主人公を驚かす熊の登場、終盤での動物園からの動物たちの解放、などの場面は見過ごされがちですが、極めて示唆的であるといえるでしょう。

▶ それに対して『 12モンキーズ 』の主人公の死は、主体が自分の存在を引き受ける上で作られる内的意識、内的世界、等の個人的要素は管理世界にコントロールされる範囲内においてしか存続出来ない、つまり、主体は自由な個人としては抹消され、管理可能な計測単位として生かされるという存在論的地位を奪われた "飼育動物" でしかなくなっているのです。物語の冒頭での主人公を驚かす熊の登場、終盤での動物園からの動物たちの解放、などの場面は見過ごされがちですが、極めて示唆的であるといえるでしょう。

▶ 『 ラ・ジュテ 』 のトラウマ構造が、 主人公の少年時代の無意識的記憶と外部の荒廃した世界の在り様、 という両極において異なる相互現象であるものの、 経験の激烈さという点においては等価的な構造 ( タルコフスキーの 『 サクリファイス 』 も然り ) であったのに対し、 『 12モンキーズ 』においては、その両極のバランスは既に瓦解していて、トラウマを通じての主体的自立の再構築という正面突破的な方法論の可能性は管理社会によって差最初から押し潰されている。

▶ 『 ラ・ジュテ 』 のトラウマ構造が、 主人公の少年時代の無意識的記憶と外部の荒廃した世界の在り様、 という両極において異なる相互現象であるものの、 経験の激烈さという点においては等価的な構造 ( タルコフスキーの 『 サクリファイス 』 も然り ) であったのに対し、 『 12モンキーズ 』においては、その両極のバランスは既に瓦解していて、トラウマを通じての主体的自立の再構築という正面突破的な方法論の可能性は管理社会によって差最初から押し潰されている。

▶ それがどういう事かというと、管理社会は主体に制度や規則に従う事こそが生き延びる為の術なのだと否が応でも思い知らせ、主体の自由性を根本的に封じ込めてしまう。これには良い面もあれば悪い面もある。管理社会のコントロールによって人間が集団全体として生き延びる可能性は強まるとしても、統制的側面から個人の行動の自由度は制限され、管理される大多数は集団性体制の維持の為に 個人が存在する上での経済的合理化 を強いられる羽目になる。

▶ それがどういう事かというと、管理社会は主体に制度や規則に従う事こそが生き延びる為の術なのだと否が応でも思い知らせ、主体の自由性を根本的に封じ込めてしまう。これには良い面もあれば悪い面もある。管理社会のコントロールによって人間が集団全体として生き延びる可能性は強まるとしても、統制的側面から個人の行動の自由度は制限され、管理される大多数は集団性体制の維持の為に 個人が存在する上での経済的合理化 を強いられる羽目になる。

▶ 生きながら死につつ、だが本当に死なない様に生かされるという管理社会における人間の存在様態 が主人公の死という結末によって示される『 12モンキーズ 』は、恐るべきことに、世界を救おうとする主人公の倫理的行動すらが、 無駄な死、 それも 必要な無駄な死、として描かれる。これは、彼の行為はたとえ報われることがない ( 結局、 ウイルスの拡散は防げなかったのだから ) としても、人類を救おうとする事自体に意味があったのだという独善的満足では終わるものではないのです。

▶ 生きながら死につつ、だが本当に死なない様に生かされるという管理社会における人間の存在様態 が主人公の死という結末によって示される『 12モンキーズ 』は、恐るべきことに、世界を救おうとする主人公の倫理的行動すらが、 無駄な死、 それも 必要な無駄な死、として描かれる。これは、彼の行為はたとえ報われることがない ( 結局、 ウイルスの拡散は防げなかったのだから ) としても、人類を救おうとする事自体に意味があったのだという独善的満足では終わるものではないのです。

▶ このような倫理的行動は、管理社会側からすると、その行動の目的が達成されなくともその行動形式自体が、弱まった社会体制を強化するための "リビドー ( 死の欲動 ) の備給" という点で必要な栄養素になっている と考えられるからです ( 社会の価値が高められるという意味で )。 誰かが社会を救おうとする行動は、その標的を見失ってしまうと、管理者による社会体制強化の欲望を満たすだけの無駄死でしかなくなってしまうし、管理者たちも既にそのことを計算に入れている のです。ということは『 12モンキーズ 』において主人公が真に世界を救うとは、過去にタイムトラベルする事ではなく、 現在の管理社会の抑圧体制を転覆する事だった と考えられますね。 囚人として捕えられていた主人公には物語的にはその資格が十分にあったはずなのですから。

▶ このような倫理的行動は、管理社会側からすると、その行動の目的が達成されなくともその行動形式自体が、弱まった社会体制を強化するための "リビドー ( 死の欲動 ) の備給" という点で必要な栄養素になっている と考えられるからです ( 社会の価値が高められるという意味で )。 誰かが社会を救おうとする行動は、その標的を見失ってしまうと、管理者による社会体制強化の欲望を満たすだけの無駄死でしかなくなってしまうし、管理者たちも既にそのことを計算に入れている のです。ということは『 12モンキーズ 』において主人公が真に世界を救うとは、過去にタイムトラベルする事ではなく、 現在の管理社会の抑圧体制を転覆する事だった と考えられますね。 囚人として捕えられていた主人公には物語的にはその資格が十分にあったはずなのですから。

▶ もちろん、テリー・ギリアムはそのような管理社会を批判したいのですが、いつものブラックユーモアやジョークという彼が社会に対して立ち向かう武器の使用を控えめにして真面目に取り組んだ結果、自分の意図を上手く纏める事が出来なかったのだといえるでしょう ( ブルース・ウィリスやブラッド・ピットの有名俳優を起用したお陰なのか興行的には成功していますが )。

▶ もちろん、テリー・ギリアムはそのような管理社会を批判したいのですが、いつものブラックユーモアやジョークという彼が社会に対して立ち向かう武器の使用を控えめにして真面目に取り組んだ結果、自分の意図を上手く纏める事が出来なかったのだといえるでしょう ( ブルース・ウィリスやブラッド・ピットの有名俳優を起用したお陰なのか興行的には成功していますが )。

![]()

[ END ]