![]()

1章 ドゥルーズとガタリの「 器官なき身体 」に対する無批判的肯定への疑問

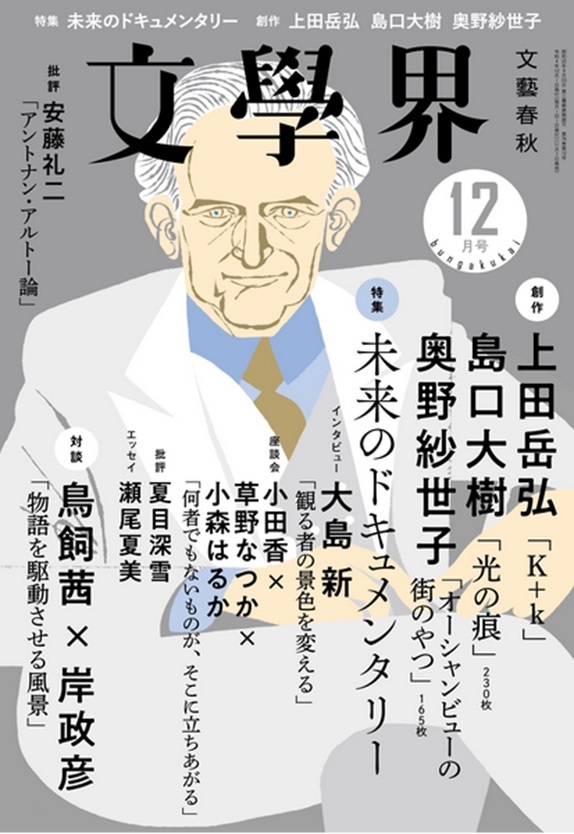

文學界2022年12月号掲載の安藤礼二による連載『 燃え上がる図書館 ー アーカイヴ論 』第五回「 ヘリオガバルスのアガルタ 」を読んでいて気になる点があったので書き残しておきます。ドゥルーズ=ガタリやアントナン・アルトーに興味のない方にとっては些細な事でしかないのですが、安藤礼二が 学問的誠実さ や 批評性 を強調する身振りで以って、彼の言う所のドゥルーズやアルトーの 無批判的追従者 を非難する様子に疑問を感じたからです。こういう名の知れた雑誌に掲載されたものを、文字通りに受け止めてしまう人も少なからずはいると思うので、ひとつの異議を述べておくのは無駄な事ではないでしょう。

それら ( 注:アルトーのテクストの中に見られるオカルティックな東洋 ) をまったくなかったかのように、馬鹿の一つの覚えのようにして、アルトーの身体論にして言語論を、ドゥルーズとガタリの「 器官なき身体 」に還元してしまう。なんという貧しい読解であろうか。そのような読解はアルトーのテクストを歪曲するだけでなく、ドゥルーズやガタリの読解、その解釈としての批評の豊かさも矮小化してしまうであろう。

p.247

詳しい内容は本号を読んで頂くしかないのですが、彼はドゥルーズ=ガタリがアントナン・アルトー解釈から創り出した概念〈 器官なき身体 〉を無批判に肯定する一方で、ドゥルーズやアルトーの無批判的追従者 ( 特にアルトーとドゥルーズ=ガタリの翻訳者である宇野邦一 ) を自分勝手な結論を下す詩的研究者として批判する。

宇野は、アルトーのテクストのなかに、自分の読みたいものしか読んでいない。それは端的に言って「 批評 」ではない。研究ですらないであろう。宇野に代表されるような、自称「 詩的 」なアルトー研究者のなんと多いことか。

p.251

しかし、宇野が自分勝手な結論を下しているというのなら、ドゥルーズ=ガタリは自分勝手な結論は下してはいないと言い切れるのでしょうか。いや、ドゥルーズ=ガタリもまた自分たちの哲学的戦略のために自由な結論を下していると言うべきであって ( アルトーでさえもヴァン・ゴッホやタラウマラ族について自由な結論を下している )、それを言わずに〈 器官なき身体 〉を無批判に肯定するのは、それこそ著名な思想家に無批判に追従する権威主義的な振舞いでなくして何なのでしょう。

もちろん、安藤による今回の連載内容の全てが批判されるべきではありません。日本のアルトー研究であまり述べられることのなかった、ファーブル・ドリヴェ、サン=ティーヴ・ダルヴェードル、ルネ・ゲノン、との関連性を指摘するのは、アルトー研究において有意義なことでしょう。ただし、問題なのは、安藤がアルトーの参照物、アルトーの関連物、等の網羅的構築という学問的研究手法で以って、アルトーの〈 思考 〉について自分の中で何事かを深めたかのように錯覚してしまっている事です。

学問的参照物の構築がアルトーの姿や思想をある程度は浮き彫りにするものであっても、それはアルトーの思考の周縁に留まり続ける近似値的なものでしかない。いくら学問的アプローチ、学問的根拠、を強調しようとも、もっと根本的かつ単純な部分、その権威的資格など関係のない 読解と解釈の個人的身体能力 という部分で、アルトーの思考を捉える事の出来ない技能のレベルをどうしようもなく露呈させてしまっている。各個人の 身体の諸能力 は権威的資格に還元されている訳ではないし、反映されている訳でもない。もし、彼が深く考える事が出来ていたら、宇野への批判よりも、もっと 決定的なアルトーとドゥルーズ=ガタリの差異 を浮かび上がらせようとしたはずです。しかし、そうは出来なかった。そこまで考えて初めて宇野を批判する足場が出来ようというものなのに、この差異に無頓着であるのなら、それは彼が批判したアルトーとドゥルーズ=ガタリを等号化する無批判的追従者と大して変わらない、というか、彼自身がその無批判的追従者に他ならなかったという事になりますね。

2章 アルトーの〈 思考 〉、そして肉体への増悪

安藤の思考が浅いのは、ドゥルーズ=ガタリの〈 器官なき身体 〉が欲望の自由な運動を可能にする大いなる肯定的概念として語られてるのを、アルトーにおいてもそのまま無批判的に適用している事です。彼はドゥルーズ=ガタリに倣って〈 器官なき身体 〉をスピノザが言う所の 実体 であり、神即自然にして自然即神であるとし、諸々の意味や諸原理の闘争が生まれる "母胎" でもあると安易に言い切る。

しかし、アルトーの『 冥府の臍 ( 1925 ) 』や『 神経の秤 ( 1927 ) 』を読み解けば、肯定どころか、彼が肉体に憎悪を抱き、敵対していた のが分かるはず。1920年代のアルトーは〈 肉体 〉を〈 思考 〉の審級において真の否定の対象とする、つまり、自分に 先立ち、自分を その事物性以後 の意識・精神・思考等の抽象的・観念論的位相の中に限界的にしか成立させない〈 肉体 〉の支配性 に立ち向かい闘争を仕掛ける。その姿勢はそれ以降の人生においても修正はありながらも継続されていく。

少なくとも、この点については、宇野邦一は『 アルトー 思考と身体 ( 1997 ) 』から『 アルトー後期集成 ( 2007 ) 』、そして最近の『 アルトー・コレクション ( 2022 ) 』にまで至る解説においても、アルトーにおける決定的な問題である〈 思考 〉と〈 肉体 〉に関する問題の大まかなアウトラインを一貫して提示し続けている。確かに安藤の言うように宇野の文体が時として詩的な方向に向かい過ぎている事があるにせよ、彼はアルトーの形而上世界を理解するための 基本的枠組み を押さえてはいるのです ( *A )。それは宇野の解説を抜きにしても、彼の考えを擁護などせずとも、アルトーの作品を読み解いた時にも同じように得られる基本的理解でもある ( この理解の萌芽はアルトー翻訳の先達である粟津則夫や清水徹において既にみられる )。大切なのは、この基本的枠組みをいかに深めるかという事なのに、この決定的点に触れずにして、邦訳版において所々省略されているガリマール版全集記載の注を盾に批判する安藤の姿勢は、学問的誠実さを口実にしてアルトーの〈 思考 〉を無視して通り過ぎる無思考的傍観者の位置に留まるものでしかない。彼はアルトーの〈 思考 〉について全く語る事が出来ていないのですから。

以上の宇野の提示したアウトラインを踏まえながら、考えを深めて行きましょう。彼に従うなら、アルトーはその思考において、肉体への増悪・肉体の否定から始まり、その後は否定と肯定の往復・反復をしていると思われる微細な変化 ( *B ) を続け、最終的には〈 器官なき身体 〉という新たな身体観念の構築に辿り着いたという事が出来る。しかし、ここはもっと踏み込んで、アルトーは肉体の否定から、肉体観念の肯定的構築に向かったというよりかは、肉体観念の無意識的棄却を促す否定ではなく、自らの思考において肉体を増悪の対象とし続ける事で意識的現前化を保持していた、つまり、自らの真性の敵・純然たる敵として戦い続けた …、その〈 生 〉を巡る戦いの中から昇華的に生まれたのが〈 器官なき身体 〉だ、と言えるのです。

その闘争の継続性があったからこそ、彼は1946年のピーター・ワトソンへの手紙で、かつての『 冥府の臍 』と『 神経の秤 』を成功した作品だと言っているのですね。20年以上の前の作品における〈 思考 〉が現在の自分においても変わらず持続している、あれらの若かりし頃の作品が既に自分の思考の全てを語っていた事 ( 生は受け入れるべきではない ) を、今、自分は確信している と自己称賛している訳です。

あの瞬間、この二冊の本 ( 注:『 冥府の臍 』と『 神経の秤 』) は私には断層、凡庸、自発的な流産、断念、放棄という放棄に満ち満ちているように思われました、自分が言おうとする本質的で驚くべきことや自分が言うこと、決して言わぬであろうことからいつだって逸れて漂っていました。ー しかし、二十年の月日が経つと、この二冊は驚嘆すべきものと映ります。私に対する成功ではなく、言い表しえないものに対する成功によってです。こうして作品は年季がはいり、その作家に対しては嘘をつくことで作品自ら一つの奇妙な真実となるのです。そしてこの真実を、生は、もしそれ自身紛れもない本当のものであるならば、決して受け入れてはならなかったのです。

『 ピーター・ワトソンへの手紙 』アントナン・アルトー / 著 岡本健 / 訳 「 アルトー後期集成Ⅰ」所収 p.340~341 河出書房新社 ( 2007 )

身体性について語ってきた構造主義的、ポスト構造主義的思想からすると、「 生を受け入れるべきではない 」とは、何とルサンチマンと増悪に満ちた呪詛なのかと言いたくなるでしょう ( *C )。哲学者による、狂人と呼ばれし者たちから余りにも人間的な呪詛を追い払い論理的に再構築した一連の論理像化作業 ( *D ) を御破算にしてしまいかねない程、アルトーは余りにも〈 肉体 〉を呪い過ぎていて、それはドゥルーズ=ガタリの〈 器官なき身体 〉概念では見落とされてしまうものなのです。

このアルトーの〈 肉体 〉への憎悪 を〈 器官なき身体 〉という考えの出現と "即座に" 結びつけてしまうのは一旦休止しておきましょう。〈 肉体 〉を〈 器官なき身体 〉と〈 器官 〉に分割し、〈 器官なき身体 〉を〈 器官という組織された社会性 〉に対抗する新しい可能性の肉体的比喩物だと考えてしまうと、それはもうドゥルーズ=ガタリにおける社会的登録体から大地・身体の肯定性及び欲望の大いなる流れを奪い返すといった脱個人的な超-革命理論へと流れていくしかなくなってしまうからです ( それはドゥルーズ=ガタリ自身の哲学的創造性を考えるという新たな課題に向かう事を意味する )。〈 続く 〉

( *A )

宇野はアルトーにおける思考と肉体の問題についてのアウトラインを以下のように描き出している。

「 ロデーズは、現世における神の最後の勢力範囲です 」と述べながら、アルトーは原始キリスト教の時代に繰り広げられた熾烈な神学的論争の舞台をまるで再現するようにして、ある過剰な思索を展開している。初めは、肉体と性と悪への激しい増悪が展開されている。キリストのあらゆる人間的属性を否定し、キリストの受肉も、教会の階層的秩序も否定し、現世をおぞましい牢獄と考えたグノーシス主義の系譜につらなる思想を、彼は繰り広げている。やがてアルトーはこのような思想そのものを自己批判し、精神と身体を、不可分のものと考え、再び身体を肯定するようになるが、この転換もまたキリストの〈 受肉 〉をめぐって進行するのである。

『 アルトー・コレクションⅠ 』訳者あとがき p.354 月曜社 ( 2022 )

多くの手紙 ( 注:ロデーズからの手紙の事 ) には、肉体と性を悪とみなし、呪詛とみなして敵視する幻想的思考が延々と反復されるように見える。しかしやがてアルトーの思索は、キリストの〈 受肉の神秘 〉に焦点を定め、〈 受肉を愛すること 〉によって、かつて演劇を通じて確立していた身体の哲学を再発見していく。 一九四五年前半の手紙には、この転換が明白に表現されている。これらの手紙を書く過程が、そのまま転換を実現していたとも言えよう。「 私はある身体の精神なのか、それとも私の精神の身体なのか、そして身体と精神の間のこの論争を考えている私とは、いったい何なのか。私は身体なのでしょうか、精神なのでしょうか 」。

前掲書 p.356

( *B )

例えば、河出書房新社『 アルトー後期集成 Ⅰ ( 2007 ) 』における訳者解題で宇野邦一と岡本健は、ロデーズでの最初の二年間 ( 1943年~ ) に原始キリスト教へ回帰したアルトーは一時期的に性と身体を否定したとする見解を示している ( 僕個人としては一時期的に否定したというよりかは 生涯、肉体と戦い続けた と考えるのですが )。

( *C )

アルトーの〈 生 〉を否定する以下の引用を参照。ここで避けるべき解釈は、アルトーが〈 生 〉を不自由なものにする社会に対して〈 真の生 〉を奪い返すべく 〈 社会的生 〉を非難している、という 結果論的解釈 です。確かにアルトーの振舞いは社会に対するひとつの叫びなのですが、その社会的なものへの向かう原動力であったのは、社会への不満以前の、〈 思考 〉の次元で〈 肉体 〉を敵視する 純然たる形而上主義者の観念論的葛藤だった、という事を見過ごすべきではありません。

もはや存在しない、もはやなにかのなかにいないとは、じつに辛い。真の苦痛とは、自分のなかで思考が位置を変えてゆくのを感じることだ。だが、ひとつの点のような思考は、たしかに苦しみではない。

いまやぼくの到り着いている地点では、ぼくはもはや生に触れない、だが、裡には、存在へのありとあらゆる嗜欲、存在の執拗にくすぐる快感を抱いたまま。ぼくにはもはや、たったひとつの仕事しか残されていない、ぼくを作り直すことだ。

「 神経の秤 」『 神経の秤・冥府の臍 』所収 アントナン・アルトー / 著 粟津則雄・清水徹 / 編訳 p.128 現代思潮社 ( 1971 )

( *D )

例えば、ドゥルーズによるニーチェやシュレーバー、そしてアルトーに対する脱人間的論理化作業、デリダによる脱構築作業。ラカンの精神分析。彼らの驚異的な思考作業は、狂人を狂人である事に閉じこめて、何も考えようとしない無知な人々から〈 思考 〉の尊厳を守る上で大いなる恩恵を与えてくれている。

以下の記事に続く。