![]()

監督 ドゥニ・ヴィルヌーヴ

公開 2014年

原作 ジョゼ・サラマーゴ『 O Homem Duplicado ( 複製された男 ) 』2003年

出演 ジェイク・ギレンホール ( アダム / アンソニー :一人二役 )

メラリー・ロラン ( メアリー / アダムの恋人 )

サラ・ガドン ( ヘレン / アンソニーの妻 )

イザベラ・ロッセリーニ ( キャロライン / アダムの母 )

![]()

ここにおける記事は、誰かのためでなく、何かのためでもありません。ましてや映画についての一般的教養を高めるためでもありません。大切なのは、その先であり、作品という対象を通じて、自分の思考を、より深く、より抽象的に、する事 です。一般的教養を手に入れることは、ある意味で、実は "自分が何も考えていない" のを隠すためのアリバイでしかない。記事内で言及される、映画の知識、哲学・精神分析的概念、は "考えるという行為" を研ぎ澄ますための道具でしかなく、その道具が目的なのではありません。どれほど国や時代が離れていようと、どれほど既に確立されたそれについての解釈があろうとも、そこを通り抜け自分がそれについて内在的に考えるならば、その時、作品は自分に対して真に現れている。それは人間の生とはまた違う、"作品の生の持続" の渦中に自分がいる事でもある。この出会いをもっと味わうべきでしょう。

1章 『 複製された男 』それとも『 敵 』?

この映画、邦題は『 複製された男 』なのですが、原題は『 Enemy ( 敵 ) 』なのですね。邦題の方は、ポルトガル初のノーベル文学賞作家ジョゼ・サラマーゴによる原作『 O Homem Duplicado ( 複製された男 ) 』に沿ったものであり、不思議なことにドゥニ・ヴィルヌーヴによる原題をスルーしてしまっているのです。

たしかに興行的には、テーマが見えにくい『 敵 』よりも ( 敵とは誰なのか分かりにくい、という事ですね )、内容を反映させた『 複製された男 』の方が一般受けするでしょう。ただ、それでは敢えてタイトルを原作とは変えたヴィルヌーヴの意図がほとんど伝わらない可能性がある、というか実際、伝わらずに意味が分からない方も多いようですね。『 複製された男 』では原作の内容を踏襲したものであることを示してしまい、ヴィルヌーヴが原作とは少し話を変えた映画のテーマが見えてこない のです。

ではヴィルヌーヴによるこの映画のテーマとは何か。それは既に冒頭で描かれていて、この映画を説明する際によく言われる二人の男の類似性 ( それは原作のモチーフに過ぎない ) ではないし、男性性の話でもない。物語の焦点はそこにはないのですね。以下でその点について考えていきましょう。

2章 なぜ〈 蜘蛛 〉が描かれるのか

秘密の売春クラブに集まる男たち。アンソニー ( ジェイク・ギレンホール ) の姿もある。裸で挑発する女に見入っている。

女性の姿は不意にクロッシュ ( 料理にかぶせられるカバー ) に変わり、中から1匹の蜘蛛が出てくる ( 7~9. の場面。暗いので分かりづらいですが ) 。男たちがそれを見続けていることから、蜘蛛が女の象徴であるのが分かりますね。それも男を誘惑する蜘蛛なのです。

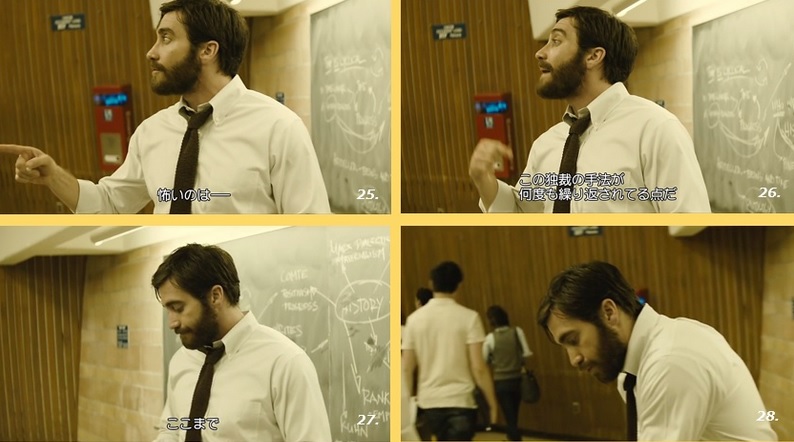

大学の教授であるアダムは政治学の講義で独裁者の "支配" について語ります。

独裁者は政治から民衆の目を逸らすために、娯楽や教育の制限などの手法を用いたという訳です。

さて、ヴィルヌーヴがここで "支配" について、アダムに語らせているシークエンスの意味を見逃すべきではありません。私たちが 何によって支配されているのか についてヴィルヌーヴは注意を促しているのです。

映画の内容からして、一見すると、私たちは "性的なもの" によって支配されているかのように見える。もちろん、"性的なもの" にまつわる状況は色々と考えられますが、アダムの講義の内容に基づくならば、性的なものとは、娯楽や教育の制限に当たる。では、誰が支配するのかといえば、"母なるもの" が独裁者に当たる という訳です。この点を理解しないと、原題の『 Enemy ( 敵 ) 』の意味は見えてこない。

重要なのは、"母なるもの" それ自体が "性的なもの" ではないという事です。おそらく、ヴィルヌーヴはそれを理解していて、"性的なもの" とは独裁者たる "母なるもの" が男たちを支配するために、彼らに与える "道具" に過ぎない という事なのです。

では、なぜ母なるものが、性的なものではないといえるのでしょう、これに対して、男であれ、女であれ、性行為に際して快楽を得るのは同じだろという何も考えていない答えをするのは止めましょう。もちろん、多くの方は、性的快楽が種の保存のために "生物" に与えられた交尾という行動の源泉であるのは理解していると思います。

しかし、"人間" の場合は事情が違う。人間は、"性的快楽" を "文化的快楽 ( フロイト的な意味での )" に書き換えてしまっている ので、"種の保存のための快楽" ではなく、"快楽のための快楽" を実践しているのです。つまり、ここにあるのはミシェル・フーコー的な意味での "快楽を活用する主体" なのです。

3章 快楽を巡る男と女の関係性

そのような文化的快楽を実践する人間において、なぜ "母なるもの" と "性的なもの" が違うのかを考えるために、ここで男と女の関係性を補助線として使いましょう。さて、性行為において、男女関係は共に、快楽を得るという点から平等である ( 等号で結ばれる ) と思うのなら、それは違うのです。

例えば、フロイトが『 モーセと一神教 ( 1939 ) 』において父親殺しの理論を展開したように、人間関係とは、家族、いや男女においてすら既に "主導権という権力争い" が無意識にいて発生しています。この点を考慮に入れると、人間は性行為という文化的快楽においてすら、小さな政治的権力が介入しているのです、男と女、どちらが手綱を握るのか という。

ここでは、快楽を媒介にした政治 が起こっているのですね。そうすると、男の視点からと、女の視点からでは、快楽の意味合いが違ってくる訳です。男の側からすると、挿入という行為の表面的能動性ゆえに主導権を握っているという錯覚に陥りやすいでしょう。これは性行為が、肉体快感だけでなく疑似主導権が男に与える自立性 ( たとえば、童貞を捨てたなどの俗な表現があるように ) によって精神的快感を得られる文化的快楽になっている状態です。

では、女の側はどうなのでしょう。女性の主導権が最も強く発揮されるのは、性行為において男の性的快楽を矮小化させる、というものです。男との性行為を拒否する、あるいは男の望むタイミングでは応じない、事によって主導権を握るのです。面白いことに、性行為をしないことによってこそ、主導権が握れる という文化的快楽なのですね。

もちろん、これは女性が性行為自体を望んでいないということではなく、女性の方が男性との権力闘争において、より冷静になれるという事です。つまり、男性が性行為において、性的欲望を高めることが目的になっているのに対して、女性の方は、性的なものを男性との権力闘争におけるひとつの要素に矮小化して相手をコントロールする事が出来る というわけです。実際に、女性に性行為を拒否されたら、男性は成す術がなくなってしまいますからね。逆に言うなら、男は一旦拒否された後、性行為に応じられたら女性に気を遣うしかないので、その時点でもうコントロールされている ( *A )。

それが女性の文化的快楽の本質であるのなら、男はもうとても太刀打ち出来ないです。性的快楽を男を操作する道具として使われてしまっては従うしかありませんね。そして、この女性の快楽の強度を最も高めるのが、"母なるもの" という存在論的地位においてなのです ( 続く )。

( *A )

例えば、スタンリー・キューブリックの『 アイズ ワイド シャット 』のラストを参照。倦怠期に陥っていて、妻アリス ( ニコール・キッドマン ) にセックスを拒否されたりしていたビル ( トム・クルーズ ) ですが、最後にアリスに "ファックしなきゃ" と言われ、完全に手のひらに乗せられてしまう。

スタンリー・キューブリックの映画『 アイズ ワイド シャット 』( 1999 )を哲学的に考える〈 2 〉

以下 ( 次回 ) の記事に続く。