![]()

上記の記事からの続き。

4章 サロメの系譜

『 累 ーかさねー 』の中で上演される『 サロメ ( 1893 ) 』はアイルランドの作家、オスカー・ワイルド ( Oscar Wilde : 1854 ~ 1900 ) の戯曲なのですが、これは新約聖書におけるマタイ伝、マルコ伝、の話を基本的モチーフにしています ( *A )。しかし、両福音書の記述には、サロメの名前は出てきません ( サロメは母親であるヘロディアの娘としか記述されていない ) ( *B ) 。そこではサロメは未だ主要人物とはなっておらず、福音書の中では、ヘロデ王、その妻ヘロディア、洗礼者ヨハネ、の3人の枠組みで話が進んでいくのです。

その3人の中で、サロメがどのような役割を果たしているかというと、ヘロデ王の誕生日祝いの饗宴の座で踊りを披露してヘロデ王を喜ばせます。気を良くしたヘロデ王は、娘に褒美として望みのものを聞くのですが、ここでヘロディアはそれを利用し、娘に「 ヨハネの首 」と言わせるのです。ヘロディアはヘロデ王との結婚が近親相姦だとして非難したヨハネを恨んでいたので。お分かりのように、ここでは娘は "サロメという主体" ではなく、母親ヘロディアの従順な道具でしかない のです。ヨハネの首を載せた盆を母親の所に持っていくという具合に。

その後、サロメは西洋美術史において、対象として様々な変遷を経ながら、痕跡を残していきます。面白いことに、最初は "サロメの踊り" は、その対象になっていなかったという。これについて井村君江は次のように言っています。

11世紀頃までは、「 聖ヨハネの斬首 」→ 「 サロメが首の載った皿を運び 」→ 「 それを王妃に渡す 」ー これら以外の場面のサロメ像として、「 サロメの踊り 」はなかった。

サロメの踊りが描かれた古いものは、ドイツのヒルデスハイム大聖堂のものであろう。円柱の周りを巡るように彫られたレリーフがあるのだが、サロメは両手を広げ、それを空中に漂わせるように踊っている。

これ以後13~4世紀までに多く見られるのが、「 逆立ちで踊るサロメ 」であるのは興味深い。まずイタリアのヴェローナにあるサン・ゼノ・マジョーレ聖堂。門扉にはニコッロとギグリエルモ作 ( 11世紀 ) といわれるブロンズのレリーフ〈 聖ヨハネの生涯 〉がある。このヘロデの宴会の場面に、踊るサロメが彫られているが、サロメは頭と足を床につかんばかりに二つに折り、身体を弓なりに曲げ、体を丸く曲げて芋虫のように見える。

一方、14世紀のフランス、ルーアン大聖堂の入り口の門扉の上、半月のタンパンのレリーフには、〈 ヘロデの宴会 〉が彫られている。これには通称〈 逆立ちで踊るサロメ 〉として知られるサロメ像が描かれている。両手を床につき、両足を上げ、足首を曲げるポーズである

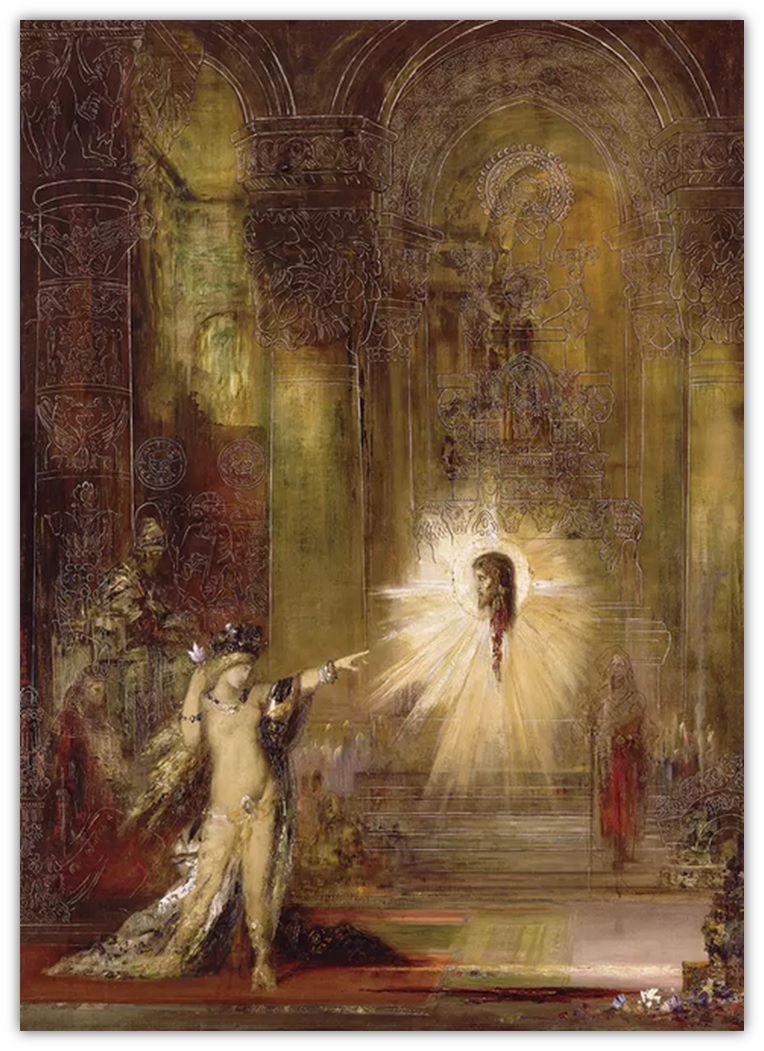

ここに彫られたサロメの踊りこそ、19世紀のフランスの作家、ギュスターヴ・フローベール ( Gustave Flaubert : 1821~1880 ) の小説『 ヘロディアス 』でサロメのダンスシーンを書かせるきっかけになったものです。4章で述べたように、サロメは美術の世界では様々な形象となってきたのですが、文学の世界で "具体的対象 ( 主体 )" となるにはフローベールを待たなければならなかった。そして、19世紀末のフランスにおいて、サロメという対象によって、作家のフローベールと共鳴したのがもう1人のギュスターヴ、画家の ギュスターヴ・モロー ( Gustave Moreau : 1836~1898 ) なのです。踊るサロメとそこに現れたヨハネの首を描いた〈 出現 〉は余りにも有名ですね。彼のサロメはフローベール以上に影響力があったといえるでしょう、サロメを "ファム・ファタール ( 宿命の女 )" の系譜に位置付けるのに成功しているという意味で。そして2019年の現在、『 ギュスターヴ・モロー展 -サロメと宿命の女たち- 』が日本の各地 ( 東京・大阪・福岡 ) で巡回している。

ギュスターヴ・モロー 〈 出現 〉1876

フローベールの『 ヘロディアス 』において初めて、サロメのダンスは具体的に記述されるのであり、ここにサロメの主体化の萌芽がある のです。サロメの官能的ダンスは、その場にいる男達を性的に刺激し、興奮させる様子は物語のクライマックスにふさわしいフローベール的筆致の極みとなる、つまり、官能性ですら客観的文体で描写するというフローベール的抑制が逆説的にも却って興奮を高めている、と言えるのです。少々長くなりますが引用しておきましょう。

物腰のひとつひとつがこぼれるため息となり、全身これ悩ましさといった風情で、神を思って泣いているのか、神の御手にいだかれて息も絶えんとしているのか、わからないほどである。瞼は半ば閉じ、腰をくねらせ、波打たせるように腹をゆすり、両の乳房をふるわせる。顔はじっと動かぬまま、足先はなおも拍を踏む。

〈 中略 〉

それは、幻ではなかった。ヘロディアスは、マカエラスから遥か遠いかの地で、我が娘、このサロメを、しかるべく仕込んでおいたのだった。アンティパスはこの娘に夢中になることだろう。その考えは的中した。もはや、間違いない。

それから、思いを遂げんとする愛の狂乱の場が始まった。インドの巫女のように、大瀑布のほとりに住むヌビアの女のように、酒神に仕えるリディアの巫女のように、舞は続けられた。嵐になぶられる一輪の花もかくやと思うほど、前に後ろに、右に左に、その身はしなり、のけぞった。耳にきらめく石は跳ね、背中の絹は五色に光る。腕から、足から、衣装から、目には映らぬ火花があふれ、男たちを燃えあがらせる。竪琴が一鳴りすると、満場に歓声が沸き起こった。娘は膝を伸ばしたまま、両足を開き、顎が床に触れそうなほど、深々と身をかがめた。節制を旨とする遊牧民も、放蕩に慣れたローマ兵も、吝嗇な税務官も、論争で気を荒立てていた祭司たちも、皆が鼻孔をふくらませ、あの娘をわがものにできればと胸を高鳴らせた。

〈 中略 〉

娘は逆立ちになり、踵を宙に躍らせると、巨大なスカラベのように、演壇を渡っていった。そしてぴたり、と止まった。

うなじから背骨にかけての線が直角をなしていた。脚をつつむ色あざやかな袴は、肩の上に虹のように落ちかかり、その下に浮かぶ顔は、床から一キュビトほどの高さにあった。唇には虹が差され、眉はくっきりと黒く、目はほとんど恐怖すら感じさせた。額にきらめく汗の雫は、大理石に結ばれた露のようであった。

娘は口をきかなかった。ふたりは見つめ合った。

歩廊で指を鳴らす音がした。娘は上へと上がってゆき、再び広間に姿を現した。そして、わずかに舌足らずな発音で、子供のようにあどけなく、こう口にしたのだった。

「 では、ここへ持ってきてくださいな。お皿にのせて、首を・・・・・・」

一瞬その名が出てこなかったが、やがてにっこりとして言った。

「 ヨカナーンの首を 」

アンティパスは愕然として、その場にくずれおちた。 ( *C )

このように、フローベールは聖書の逸話に肉付けを施し、文学にまで見事に昇華させました。しかし、サロメのダンス描写は『 ヘロディアス 』の全てを象徴しているのではありません。よく知られるように、フローベールは自分の創作スタイルとして、実証的資料を精査するという前準備を行っていました。このスタイルは『 ヘロディアス 』にも表れていて、そこでは、資料に基づいて、古代ユダヤ史を文学的に構成し直す、つまり、実証的エクリチュールを用いて事実に近い所でテクストを織り直しているのです。それが『 ヘロディアス 』という訳です。

ここで大切なのは、実証的エクリチュールといっても、それは科学的なものではないという事です。もし、そうであるのなら、それはフローベールが熱読したジュール・ミシュレのような歴史学と何ら変わりないものになってしまう。ここで言う実証的エクリチュールとは、限りなく事実であるかのような文学的表現であるという事です。これに伴って、フローベールの文体を説明する際によく使われる客観的描写という言い方は次のように理解される必要があるでしょう。

フローベールは、物事をたんに客観的に記述するためだけの客観的描写を用いているのではなく、ある事実 ( 例えば『 ヘロディアス 』におけるユダヤ古代史、ルーアン大聖堂のサロメ像 )、ある事物 ( 『 聖ジュリアン伝 』におけるルーアン大聖堂のステンドグラス ) などの 現実的契機に創造的物語の糸を紡ぎ足すために客観的描写を用いている と考えるべきです。詰まるところ、そのような創作的手法は、文学的テクストという虚構物に現実性を纏わせるという、文学創作における作家の欲望の源泉のひとつになっているといえるでしょう。

フローベールの『 ヘロディアス 』において、サロメは主体の萌芽として描かれたのですが、物語の重心は、依然として、キリスト教が生まれ出ようとする古代ユダヤの政治宗教的動向を描く事にあったのは間違いないでしょう。つまり、実証的エクリチュールによる古代ユダヤ史の文学的編集です。しかし、フローベールのこのような創作的方法の傍らで、サロメという1つの主体が誕生する契機が生まれました。そして、この契機を拾い上げて サロメを "主体" として誕生させた のが オスカー・ワイルド なのです。それについては次回で考えていきましょう〈 続く 〉。

![]()

( *A )

ただし、マタイ伝とマルコ伝には若干の相違があります。井村君江が『 サロメ図像学 』でまとめてくれているので参照しましょう。

まず「 マタイ伝 」によれば、ヘロデがヨハネ処刑を決するのは、王は誓ったことを実行するという威光を示すためであり、( 「 その誓と席に在る者とに対して、之を与ふることを命じ・・・」) 、また斬首を執行することを王が躊躇するのは、ヨハネを預言者だと信じている群衆の反感を恐れてのことである。

しかし、「 マルコ伝 」では、ヘロデ王がヨハネを畏怖しており、その言の真なることを認めていたので、処刑を実施することは、王の心に反することだとなっている。

〈 中略 〉

また「 マタイ伝 」では、ヘロディアスの娘は、前もって母にヨハネの首を要求するよう命じられているが、「 マルコ伝 」ではこの考えは王の褒美の約束ののち、母と娘との問答を経て現れてきている。前者ではヘロディアスがこの事件を初めから仕組んでおり、後者ではその場の成行きから、彼女の意図がはからずも実現し、思っていた結末を招くことになる。

( *B )

サロメの名前が出てくるのは、先史時代のユダヤを記録したフラウィウス・ヨセフスの『 ユダヤ古代誌 』。古代の記録として貴重な書物ですが、そこにはヨハネの処刑については書かれていても、サロメの踊りについての記述はありません。いや、そもそも、サロメの踊りが特権化されるのは後の時代の事であって、福音書でも僅かに述べられているだけなのを考えると、記述がないのは当然といえば当然。

( *C )

サロメのダンスについての詳細な学術的分析に興味がある方は、『 サロメのダンスの起源 』 大鐘敦子 慶応義塾大学出版会 2008年 p.81~112 を参照。

![]()

以下の記事に続く。