監督 ダニエル・ファランズ ( Daniel Farrands : 1969~ )

公開 2019年

出演 ヒラリー・ダフ ( Hilary Duff : 1987~ ) シャロン・テート

ジョナサン・ベネット ( Jonathan Bennett : 1981~ ) ジェイ・セブリング

リディア・ハースト ( Lydia Hearst : 1984~ ) アビゲイル・フォルジャー

第1章 疑似ドキュメンタリー? いや、if の世界としての映画

▨ この映画は、 生前のシャロン・テートが自分の見た悪夢について語るインタビューを発見したことがきっかけとなっていると監督のダニエル・ファランズは言います。 彼女がそのインタビューで語る悪夢の内容とは、 自分が友人のジェイ・セブリングと共に惨殺されるというものなのですが、 それが後に彼女が本当に殺されてしまう現実を予告する予知夢になっているという事でダニエル・ファランズの興味を引いたという訳です。

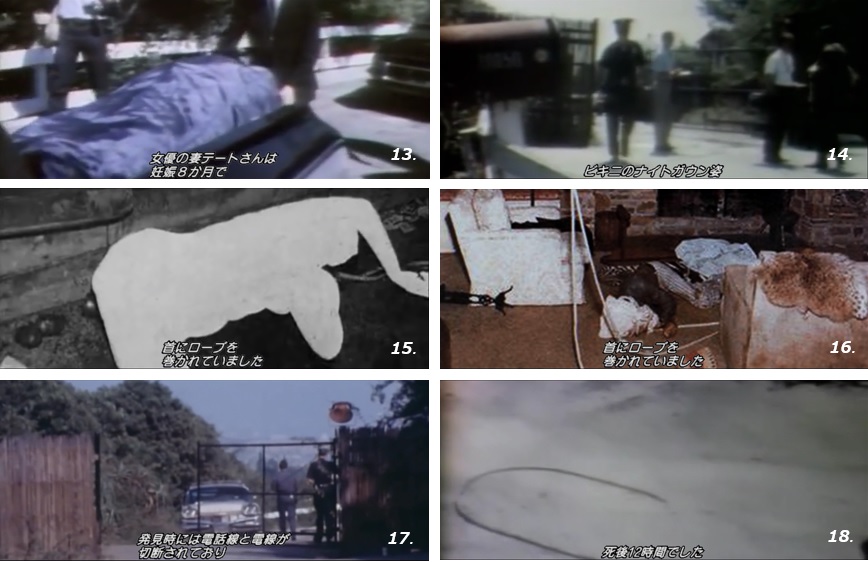

▨ もっとも、 そのようなシャロン・テートのインタビューが本当のものなのか、 それともダニエル・ファランズによって作られた架空の話なのかは僕には分かりませんが、 彼はそれによってこの映画の特徴、 つまり、 もしかしたらシャロンは悪夢の現実化に抵抗できたかもしれないという if の世界、 を描くための導入部を整えたという事なのでしょう。 当時の事件現場の検証写真、 現場検証の再現光景、 などの混成的な疑似ドキュメンタリー描写 ( 13~17. ) によって 現実 に接近しようとしているかの印象を作り出すのです ( *1 )。

( *1 ) シャロン・テート殺人事件に関わったマンソン・ガールズとの刑務所での対話を軸に、 事件を回想的に描く メアリー・ハロン ( Mary Harron : 1953~ ) の 『 チャーリー・セズ / マンソンの女たち ( 2019 ) 』 については次の記事を参照。 『 ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊 』 ほどではないが、 if の世界にわずかに踏み込んでいます。

第2章 現実から if の世界へ

▨ 整理すると、 この映画でダニエル・ファランズが試みているのは、 疑似ドキュメンタリーではなく、 if の世界の描写によってひとつの 現実 を創り上げることです。 言うまでもなく、 ここでいう 現実 とは、 シャロン・テート殺人事件のように 実際に起きた 出来事としての現実 ではなく、 文学や映画などの 虚構としての現実 の事を意味します。

▨ なので、 ここでのダニエル・ファランズの意図は、 シャロン・テートへの哀悼でも、 殺人犯のマンソン・ファミリーへの怒り、 などでもなく、 虚構としての現実を創作することであり、 意地の悪い言い方をすれば、 そのために出来事としての現実である殺人事件を利用したという事になるでしょう。

▨ しかし、 利用したといっても、 彼は死人に鞭打つような真似をしているのではなく、 あの殺人事件を通じて 現実の世界とは何か について無意識的に考えようとしているのです。 カルト映画の系譜として将来的にはほとんど顧みられることがなくなるであろう事が予感出来るこの作品の内容故に、 ほとんど見過ごされてしまいますが。

第3章 if の議論

▨ シャロンとアビゲイルとの if の議論。 ここで興味深いのはアビゲイルの言い分。 彼女は、 人生とは偶然の積み重なり ( 20. ) であり、 仮に過去で別の選択をしてたら別の人生になった可能性はあったけども ( 28~29. )・・・・ シャロンにはこの人生しかないと言い切るのです ( 31. )。 哲学的に考えるならば、 彼女の言い分では、 偶然と必然は対立している概念なのではなく、 偶然が人の人生を築き上げている、つまり、〈 偶然の必然 〉という双方の止揚された果ての結合こそが人生という出来事を産み出すこと が示唆されている。

▨ 偶然の必然 …… この哲学概念を分かりやすい言葉で言い換えるなら、 運命 といえます。 この 運命 という考え方をシャロンは受け入れることが出来ない。 アビゲイルだけでなくセブリングとの会話でも同じような反応を見せる。

▨ 一見すると、 セブリングは 「 選択は無限だし、現実も無限にある 」 と言って運命論に否定的なシャロンに同意するかのように思えます ( 37. )。 ところが次には 「 運命が映画なら脚本を書き直せるのに 」 と言い、 「 どの道を選ぼうと同じ場所に行き着く 」 と運命論を肯定する結論を導くのです ( 40~42. )。

▨ これは一体どういうことなのか。 セブリングは矛盾しているのでしょうか。 いえ、 そうではありません。 彼は話をより細かくしているのです。 別の選択、 別の現実、 という 可能性 は確かにある。 しかし、 それが 出来事としての現実 になるかどうかは別の話だと彼は言っているのです。

▨ 現実というものを無差別的に考えるならば、 例えば 2章 で述べたように、 文学や映画のような 虚構としての現実 やシャロン・テート殺人事件のような 実際の出来事としての現実 をひっくるめて一括化するならば、 現実は幾つもあると解釈することが出来るでしょう。 しかし、 そのような現実に人間主体が直面して存在の危機的状況に陥るならば、 実際の出来事としての現実 の観点から物事を考え直す必要が出てきます。

▨ つまり、 無数の現実は平等なのではありません。 別の可能性の現実とは、 出来事にならなかった現実に過ぎない。 出来事としての現実にならなかったからこそ、 可能性と名指される のであり、 それは通過 ( スルー ) されたまま 出来事にならず終わったもの なのです。

▨ なので別の現実を示す言葉として 可能性 という語は適切ではないかもしれない。 それは 出来事としての現実 を、 まるで別の出来事に取り換えることが出来るかのような間違った印象を与えるからです。 そうではなく、 ここでの可能性とは、 新芽を出すことが出来ずに腐ってしまった種子のような "覆せない残酷さ" を慰める言い換えでしかない のです。

▨ 出来事としての現実 は、 取り戻すことが出来ないのです。 だからこそ、 この映画の中でシャロンは分かっていても運命論を否定する。 誰だって自分が殺される運命を受け入れることは出来ないでしょうから。 殺人という出来事を否定する主体の身振りを示すものこそ、 この映画のタイトルからも分かるように、シャロン・テートの亡霊の回帰 です。

▨ 殺人という出来事としての現実に対して、 シャロン・テートが犯人たちを返り討ちにする虚構としての if の世界を持ち出す事によって、 ダニエル・ファランズはシャロンの亡霊を慰めようとするのです、 映画という虚構世界だけが為し得る創造性で以て。

第4章 『 ローズマリーの赤ちゃん 』へのオマージュ

▨ 殺人という出来事に対抗するために、 ダニエル・ファランズは、 彼が用いる映画という虚構世界において、 サスペンス・ホラーの偉大なる先駆者である ロマン・ポランスキー ( Roman Polanski : 1933~ ) と繋がろうとする。 そう、 ポランスキーの 『 ローズマリーの赤ちゃん ( 1968 ) 』 です ( *2 )。

▨ シャロン・テートは殺人事件当時、 妊娠中だったのですが、 事件前から不審な動きを見せるマンソン・ファミリーへの苛立ちを周囲にぶつけるという描写が映画中にあります。 『 ローズマリーの赤ちゃん 』 では、 ローズマリー ( ミア・ファロー ) が悪魔崇拝者たちに囲われていると訴えても誰にも理解されない事に対する苛立ちとマタニティ・ブルーが重ね合わされている所がミソなのですが、 この映画でもシャロン ( ヒラリー・ダフ ) のマンソン・ファミリーへの苛立ちとマタニティ・ブルーが敢えて重ね合わされているという訳です。

▨ 注意すべきは、 『 ローズマリーの赤ちゃん 』 ではローズマリーが悪魔の子を産むという有り得ない 不可能な現実 が、 結末として選択されているという事です。 ローズマリーが訴えてきた悪魔及び悪魔崇拝者たちが、 彼女のマタニティーブルーによる被害妄想などではなく、 本当の現実であったというオチは、 精神分析家 ジャック・ラカン ( Jacques Lacan : 1901~1981 ) の不可能な事が起こるという概念、現実界 を思い起こさせるものです。

▨ ここでのポイントは、 悪魔及び悪魔崇拝者たちが本当に実在する ( かもしれない ) という 事実性 が明らかになった事ではなく、 たとえ、 その悪魔がローズマリーの妄想に過ぎなかったとしても、 それ ( it ) が彼女の精神にとっては、 事実性以上に現実的だ という事なのです。 つまり、 重要なのは、 妄想の 〈 内容 〉 が事実なのかどうかという事ではなく、 妄想という 〈 形式それ自体 〉 がローズマリーのなかで既に 〈 心的現実 〉 となっている という事です。 極端にいうなら、 妄想の内容は、 自分の 〈 妄想という形式のリアル 〉 を保証するための後付けの理屈でしかないとさえ言えるのです。

▨ 以上のことを踏まえて 『 ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊 』 に話を戻しましょう。 この作品においても 『 ローズマリーの赤ちゃん 』 の 不可能な現実 は再現されているのでしょうか。 残念ながら、 そうではないのです。 いや、 それどころか、 哲学的に考えるならば 『 ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊 』 は ローズマリーの妄想を終わらせ、現実に引き戻す象徴的映画になっている と解釈出来るのです。

( *2 ) 『 ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊 』 はロマン・ポランスキーの 『 ローズマリーの赤ちゃん ( 1968 ) 』 と実際のシャロン・テート殺人事件を接続させた興味深い映画なのですが、 『 ローズマリーの赤ちゃん 』 については次の記事を参照。 サスペンス・ホラーの巨匠としてのポランスキーの才能が存分に味わえます。

第5章 妄想の終わり

▨ ローズマリーの妄想を終わらせる・・・・・このことを考えるには、 赤ちゃん がふたつの映画でいかなる機能を果たしているのか解釈する必要があるでしょう。 シャロン・テートは妊娠していたのですが、 殺害されたため、 赤ちゃんを産むことは出来ませんでした。 一方、 ローズマリーは悪魔の赤ちゃんを産んだ・・・・かのように思えるのですが、 出産直後のシーンでは赤ちゃんは見当たりません。 夫は流産したと説明しても彼女は悪魔崇拝者たちが赤ちゃんを連れ去ったと思い込んで探しに行き、 そこで悪魔の赤ちゃんと対面します。

▨ その結末は、 悪魔の赤ちゃんの出産という 不可能な現実界 を示しているといえるのですが、 4章で述べたように、 それは厳密に言うなら、 ローズマリーが自分の妄想を捨てることを拒否し、 妄想を完璧な現実へと歪曲的に高めた結果なのだ と解釈出来るのです。 流産してもなお自分の妄想を捨てきれなかったという意味で。

▨ とするならば、 ふたつの映画ではそもそも赤ちゃんが存在しない・・・・・つまり、 不可能な現実とは 赤ちゃんの存在それ自体だ という事です。 ローズマリーの妄想も、 シャロン・テートの予知夢も、 不可能な存在である赤ちゃんに収斂する。 そしてこの場合の赤ちゃんとは、 人格的な存在でないのなら ( 生まれていないので )、来るべき未来の象徴だといえるでしょう。 不在の赤ちゃんとは、 『 ローズマリー赤ちゃん 』 では夫婦関係の破綻、 『 ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊 』 ではシャロン自身の殺害、 という 中断された未来、不可能な未来としての形象 なのです。

▨ そのような不可能な未来をよりはっきりと描き出したのが 『 ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊 』 なのですね。 『 ローズマリー赤ちゃん 』 ではローズマリーの妄想が終わらないどころか、 不可能なものとして歪んで現実化されたため、 妄想と現実の境界が敢えて曖昧なままにされた。 『 ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊 』 はこの曖昧さに決着を付けるのです、 やはり赤ちゃんは生まれなかったのだと・・・・シャロン自身が殺されたために。

▨ この映画は一見すると、 マンソン・ファミリーへのシャロン・テートの抵抗という虚構としての現実を描くのですが、 最終的には、 やはり、 この残酷な現実を受け入れるしかないという結論を最後に提示します。 シャロンが殺されたマンソン・ファミリーの中に自分自身の死体を見つけるという場面は、 マンソン・ファミリーへの抵抗という話が、 亡霊である彼女が夢想したものに過ぎなかった事を示しているのです ( 62~65. )。 そして、 自分が亡霊である事を悟った彼女は他の殺された人達の霊とともに、 事件現場を去っていくラストは、 主体は自分が巻き込まれた現実を受け入れるしかないという人生の残酷さを物語っているといえるでしょう ( 66~69. )。 それと同時に、 そのような残酷さを未来において繰り返さないようにするのは 当事者でない他人である私たち自身にしか出来ない ことも明らかなのです〈 終 〉。