![]()

監督 ダーレン・アロノフスキー ( Darren Aronofsky : 1969~ )

公開 2017年

出演 ジェニファー・ローレンス ( Jennifer Lawrence : 1990~ ) 妻

ハビエル・バルデム ( Javier Bardem : 1969~ ) 夫

エド・ハリス ( Ed Harris : 1950~ ) 客人・夫

ミシェル・ファイファー ( Michelle Pfeiffer : 1958~ ) 客人・妻

1章 『 mother ! 』というタイトル

この映画のタイトル『 mother ! 』の頭文字が小文字であること、そして最後に感嘆符の ! が付けられていることを考え合わせるなら、これは『 母 』という名詞なのではなく、ある種の呼びかけに近い『 母よ ! 』と意味で捉えるべきでしょう。ただし、もしそうであるのなら、その呼びかけがいかなる意味を持つのかについて注意して考えなければなりません。母に対する賛歌なのか、それともため息混じりのつぶやきなのか、それとも "母なるもの" に対する執着なのか。アロノフスキーのこの驚異的な作品を見る限り、その呼びかけは、狂乱的騒ぎを起こすある集団が "母なるもの" を追い求める身振りであると同時に、1人の女性の自分の全てがその集団によって奪われてしまうことの悲劇的運命に対する叫びである、という少なくとも2つの事態を表していると言えるのです。そのことについて考えていきましょう。

この記事の先頭画像、草原の中で燃え尽きた家の印象的なシーンは、タルコフスキー『 サクリファイス 』の草原の家の炎上シーンを思い起こさせますね。このシーンが『 サクリファイス 』へのオマージュだと考えるのは哲学的解釈をする上で有益になるでしょう ( *A )。『 サクリファイス 』が "新約聖書 ( ヨハネ福音書 )" をテーマにしている対して『 mother ! 』は "旧約聖書 ( 主に創世記 )" をテーマにしていると言えるのです。だからといって双方ともたんなる宗教についての映画なのではありません。宗教的なものを背景として登場人物たちがそこに絡み止められ、抵抗し、脱出しようとし、最後には服従あるいは同調してしまう行動過程を圧倒的な力で描写した哲学的映画なのですね。

アンドレイ・タルコフスキー『 サクリファイス 』( 1986 ) より

もっと焦点を絞るなら『 サクリファイス 』は 父と子の関係性 を描き出し、『 mother ! 』は母というよりは 母なるもの、そしてそれとの対比として1人の 女性、を描き出しているのです。ただし、その描き方は不気味でグロテスクでもあり、アロノフスキーの流儀が十分に示されたものとなっています。そして興味深いのは、ユダヤ人であるアロノフスキー自身が旧約聖書的共同体を否定的に描いていている事です。家の中に集まった多くの人々による狂乱は観る人に嫌悪感を抱かせるのに十分なものとなっていますね。事実、この映画は客人とそれに続く人々を平気で家に招き入れる夫 ( ハビエル・バルデム ) に対する妻 ( ジェニファー・ローレンス ) の不満から始まるのです。つまり、妻は 共同体的なもの ( その共同体は明らかに宗教的共同体、それもユダヤ的なものとして描かれている ) に対して否定的な立場にあるという訳です。

ようやく子供を身篭った幸せを2人で味わおうとせず客人をどんどん招き入れる夫に不満をもらす妻 ( 1~6 )。

余りにも多く集まり過ぎた客人たちによる狂乱に耐え切れなくなった妻 ( 7~12. )。

客人たちの騒ぎから逃れて子供を出産する妻 ( 13~18. )。

出産の後、客人たちを追い払うようにと夫に言う妻 ( 19~24 )。

生まれた子供を夫に抱かせようとしない妻 ( 25~30. )。

![]()

( *A )

アンドレイ・タルコフスキーの『 サクリファイス 』の詳細については以下の記事を参照。

3章 子供を奪われる女

睡魔に負けて眠った妻が目覚めた時、子供は夫から客人たちの手に渡っていた ( 31~36. )。

以下のシーンからがこの作品を解釈する上でのポイントとなります。子供を取り戻そうと客人たちの中に分け入った妻が見たものは、体中の肉を抉り取られた無残な子供の死骸でした ( 38. )。そこで繰り広げられていたものは狂気のカニバリズム的祝祭に他ならなかったのです ( 40. )。

ブチ切れる妻。しかし逆に客人たちによるリンチで半殺しの目に会う。

妻を助けに来た夫。しかし、客人たちを赦そうという理不尽な理屈を述べ始める。そんな夫に 「 正気じゃない 」 という妻。当然ですね。

ここで重要なのはカニバリズムのシーンをどう解釈するかという事です。これをそのまんま受け止めてしまってはただのホラー映画になってしまう。この映画の製作スタッフの中にも 「 これはホラー映画だ!」って言う人もいましたけど ( 笑 )。しかし、これがホラー映画でないことは今までのアロノフスキー映画の傾向を見れば明らかでしょう。これをアロノフスキーが影響を受けているポランスキーの『 ローズマリーの赤ちゃん 』を引き合いに出してかろうじてサスペンスホラーの系譜に位置付けようとする人もいるが、子供が母親の手から奪われているという事 がそれとは決定的に違うものとして考察させるのです。

まずカニバリズムのシーンは象徴的なものとして解釈する必要があります。では何の象徴なのかというと、"宗教的共同体" の象徴なのですね。細かく解釈するなら、子供は生まれた瞬間から母親のものではなく、共同体の一員であるという事が示されている訳です。

カニバリズムという狂気の振舞いの場面には、子供を奪われた母親の悲劇的な視点も重ね合わされている。そこには 子供を失って狂わんばかりに高まった母親の感情が投影されている のです。その感情はそのまま家を燃やすという行為へと彼女を突き動かしていくのですが、通常であれば家が激しく燃え尽きたところで話は終わる。しかしそこで終わらないのがアロノフスキーの恐るべきところなので、それについては以下で考えていきましょう。

4章 母なるものを奪われた女

妻の感情が爆発し、自分自身を死に至らせる程までに家を燃やしてしまう ( 57~66 )。

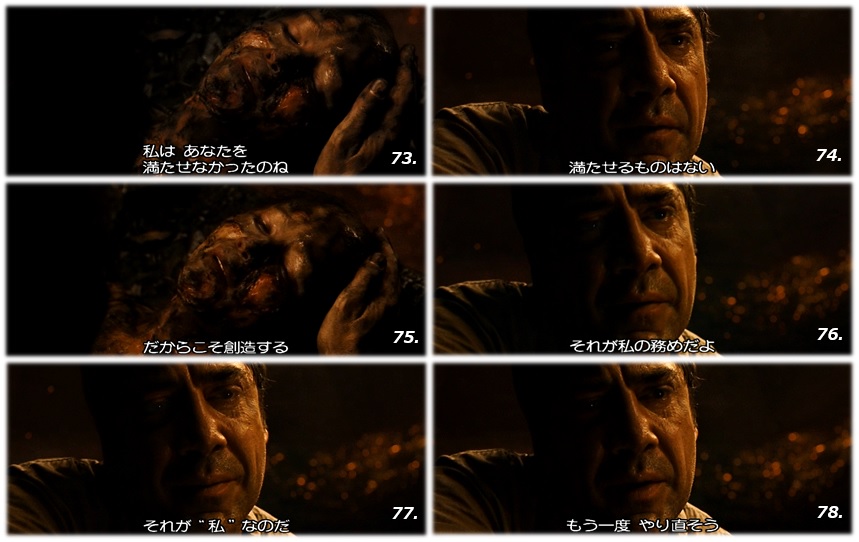

普通の監督なら シーン66. で終わりそうなものなのですが、アロノフスキーはそこで終わらない。このシーン以降から、この作品の本質について解釈を深める事が出来るでしょう。夫はここで明言はしないけれど自分の事を神だと仄めかしているのが分かります ( 67~78. )。そして妻には 「 君は家だ 」 と言う ( 70. )。

「 もう死なせて」と懇願する妻に "何か" をもらおうとする夫。この "何か" の事を夫は 「 君の愛だ 」といって曖昧な形でしか言い表しません。そして妻の体内から水晶を取り出します。

アロノフスキーはこの水晶を心臓から取り出したものだと言っているのですが、それは建前でしょう。たしかに、この水晶を心臓に準えて、妻の命を "家" を再生させるために求めたとして解釈する事も出来ます。しかし細かく場面を辿っていくのなら、彼女はもう死にかけていて自分でもそれが分かっている のです。死につつある人間に命を差し出せという話はおかしいという事になりますね。

ここで思い出すべきは、映画の導入部で、妻が子を授かりたくてもの性生活がないことへのプレッシャーや苛立ちが、家の内装を手がける ( 壁を塗るなど ) という行為へと転換されていたという事です。家が母なるものの象徴だとするならば ( それは話が進まないと分からないのですが )、妻がその内装を手がけるというのは "母なるもの" へ同一化しようとする欲望が反映された行為 であるのです。

そのことを考慮するならば、夫が死につつある妻に要求したものは、子を産むという母親の象徴的器官、つまり "子宮" である と考える方がストーリーに沿ったものになるはずです。アロノフスキーも子宮を取り出したなんて開けっぴろげに言う訳にもいかなかったでしょうし。最終的には妻から取り出された水晶 ( 子宮 ) は燃えた家を再生させるのですが、それは 妻が最初の自分の欲望どおりに "母なるもの" に悲壮な形で同一化したもの だと解釈出来る訳です。

しかし、ここで解釈を終わらせるわけにはいきません。もし、ここで話を終わらせてしまうと、母なる地球論を端とする環境問題などのアロノフスキーの発言の一部でしかないものがこの作品の最終的帰結になってしまうからです ( そういう解釈をしている人は結構いる )。

ここに至って省みられていないものは、子供を奪われた妻についての事なのです。これはフェミニズム的問題ではなく、女性とは何であるのか という哲学的問題なのであり、ここにこそアロノフスキーの隠れた関心があると思えます。注意すべきは水晶 ( 子宮 ) を手に入れた夫が不適に笑う場面 ( 87. ) です。これは彼の関心が妻であった "女性" ではなく、彼女の肉体に備わっていた出産という "母なるもの" にあったと解釈出来るでしょう。それを手に入れたから満足しているという訳です。

これまでの妻と夫のやりとりには精神分析家ジャック・ラカンによる欲望の定義 "欲望とは他者の欲望である" を思い起こさせるものがあります。つまり、母親になりたいという妻の欲望は、夫の "母なるもの" を望む欲望だったのです。形式的には、夫の欲望に従う事が妻の欲望であったという事なのです。場面 73. における妻のセリフ "私はあなたを満たせなかったのね" がその事を示していますね。

厳密に言うなら、等号で結ばれた彼らの欲望の均衡は、子供が産まれる事によって崩れていました。夫の欲望の対象が自分ではなく子供にある事を妻が知ってしまうからです。そうすると、夫の欲望は自分に向いているはずだと思い込んでいた妻が選択する次の行動は、夫の欲望を可能にしているもの ( 子供の存在 ) を与えない事 なのです。それも実は 倒錯した形で夫の欲望に沿ったもの なのですが、違うのは妻が夫に代わって自分を主人としている事です。だからこそ、子供を渡せと言う夫にはっきりとノーという事が出来たのですね ( 25~30. )。

しかし、最後に妻は子供のみならず、子宮という母なるものさえ奪い取られてしまいます。ここにおいて、"母なるもの" とは宗教的共同体の欲望の源泉として作り上げられた対象物でしかない 事が明らかになるのです。そうであるならば、母なるものを奪われた妻とは、女性とは、一体何であるのかという哲学的問題が発生するのですが、アロノフスキーはそれを直感して限界状況における女性の身振り ( *B ) を激しく描き出す事に専念したのだといえるでしょう〈 終 〉。

![]()

( *B )

ダーレン・アロノフスキーの『 ブラックスワン 』の詳細については次を参照 。