![]()

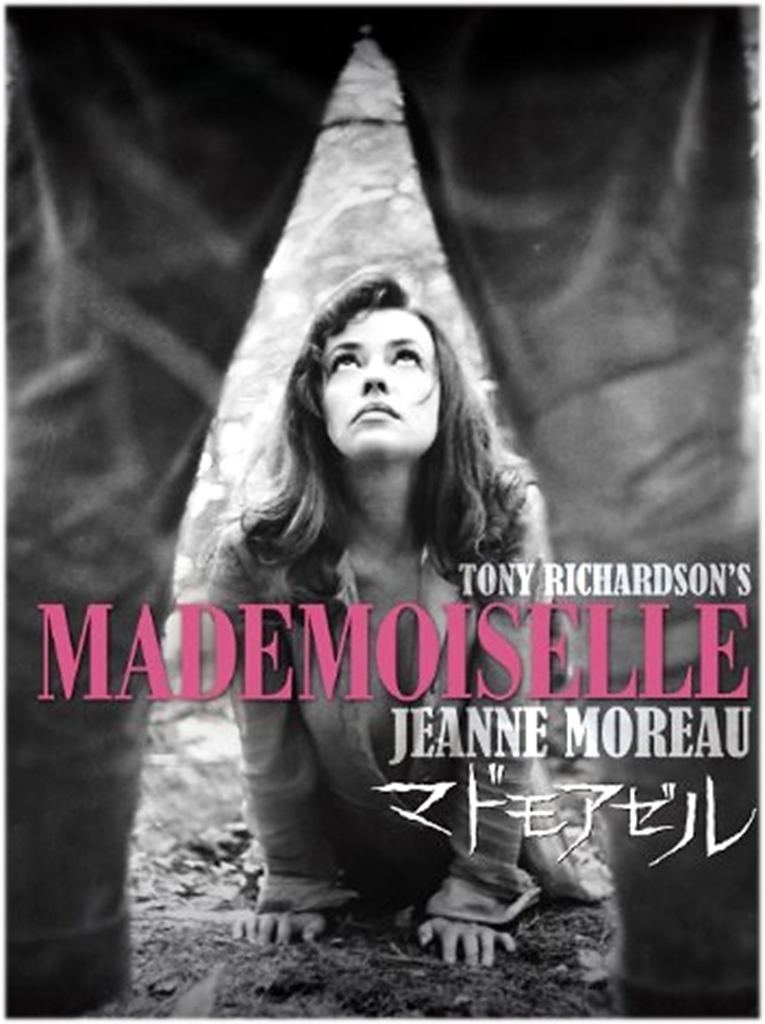

映画 『 マドモワゼル ( Mademoiselle ) 』

監督 トニー・リチャードソン ( Tony Richardson : 1928~1991 )

公開 1966年

脚本 ジャン・ジュネ ( Jean Genet : 1910~1986 )

マルグリット・デュラス ( Marguerite Duras : 1914~1996 )

撮影 デヴィッド・ワトキン ( David Watkin : 1925~2008 )

出演 ジャンヌ・モロー ( Jeanne Moreau : 1928~2017 ) マドモワゼル

エットレ・マンニ ( Ettore Manni : 1927~1979 ) マヌー

キース・スキナー ( Keith Skinner : 1949~ ) ブルーノ

ウンベルト・オルシーニ ( Umberto Orsini : 1934~ ) アントニオ

1章 ジュネの原案とその修正についての推察

ジャン・ジュネの作品を読んでいる人ならば、この映画の脚本をジュネが書いていると知った時に、あれっと思うはずでしょう。この映画、ジュネ的要素が断片的なものになってしまっているのではないかという事ですね。この場合のジュネ的要素とは男色的なものではなく ( 男色に走る以前の子供時代が描かれているので ) 、自分の体験を介して人間関係や性的叙述を行うという自分を当事者として状況や集団に関わろうとする叙述的姿勢 ( *A ) の事であり、それが所々で欠如しているという事です。

この映画でジュネの叙述的姿勢に合致するものといえば、彼が自分の子供時代を投影している ブルーノと女教師マドモワゼルの関係 ( a )、同じく ブルーノと彼の父親マヌーとの関係 ( b )、であるはずでしょう。以下で各々を説明。

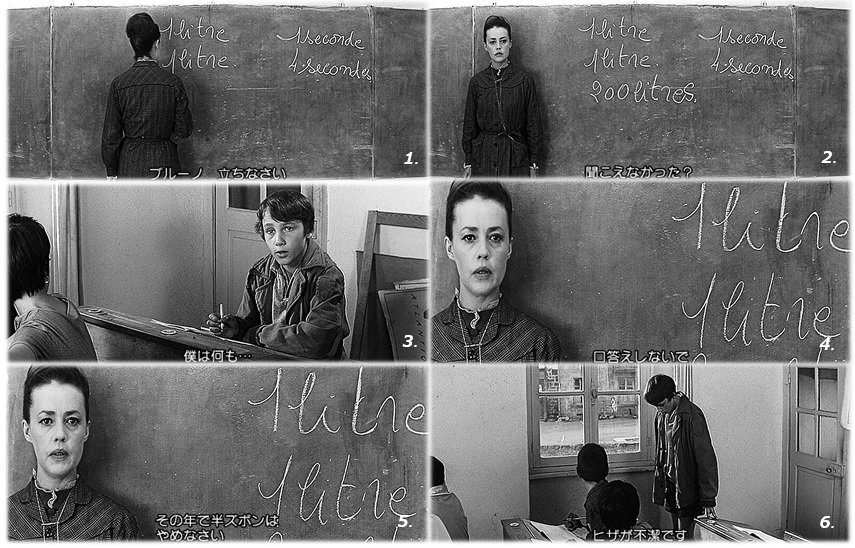

( a ) 学校でいつもマドモワゼルに怒られるブルーノ。ヒザが不潔なので半ズボンは止めなさいと言われてしまう。元々は優しかったマドモワゼルだが、ブルーノの父であるマヌーに欲情を感じてからは必死にそれを抑圧する内に、外部に攻撃的になってしまった。だから息子であるブルーノは彼女の標的になっているという訳です。

( b ) 俺のズボンを穿くなと父に怒られるブルーノ。ブルーノが父のズボンを穿くのは学校で女教師であるマドモワゼルに半ズボンはみっともないと言われるから。ブルーノが投げ返したズボンから女物のハンカチを見つけて大笑いするマヌー ( シーン17~20. )。お前もついに男になったのかという事でしょう。ちなみにこのハンカチはマドモワゼルが優しかった時期に彼女から盗んだ物。ジュネの盗み癖が垣間見える。

ところが1960年代のこの映画を現在でもカルト的人気たらしめているのは ( a ) でも ( b ) でもなく、女教師マドモワゼルとブルーノの父親マヌーのエロティックな関係 ( c ) なのですね。それはDVDのパッケージを含め、世間に出回っているこの映画のイメージを思い起こせば十分でしょう。

おそらく ( c ) は当初のジュネの原案ではそれほど強調されてはなかったのではないかと思いますね。なぜなら ( c ) の強調によって、 ( a )、( b ) におけるジュネ自身であるブルーノの存在感が ( c ) に負けてしまっているから。それでは、ジュネ特有の当事者的叙述による当初の自伝的要素が込められた原案自体が成立しなくなってしまう。

なので ( c ) の強調は監督のトニー・リチャードソンの指示によるジュネの脚本修正とマルグリット・デュラスの修正によるものと考えられるでしょう。特にトニー・リチャードソンはジャンヌ・モロー推しで、撮影後に妻で女優でもあるヴァネッサ・レッドグレイヴと離婚しモローと結婚したくらいですからね。

そんなトニー・リチャードソンのモローびいきによって、奇妙な結果になっているのがマドモワゼルとマヌーの肉体関係のシーンです。何が奇妙かというと、最もエロティックなのが、肉体関係のシーンではなく、肉体関係に至る手前のシーン だという事です。それを示す以下のシーン。

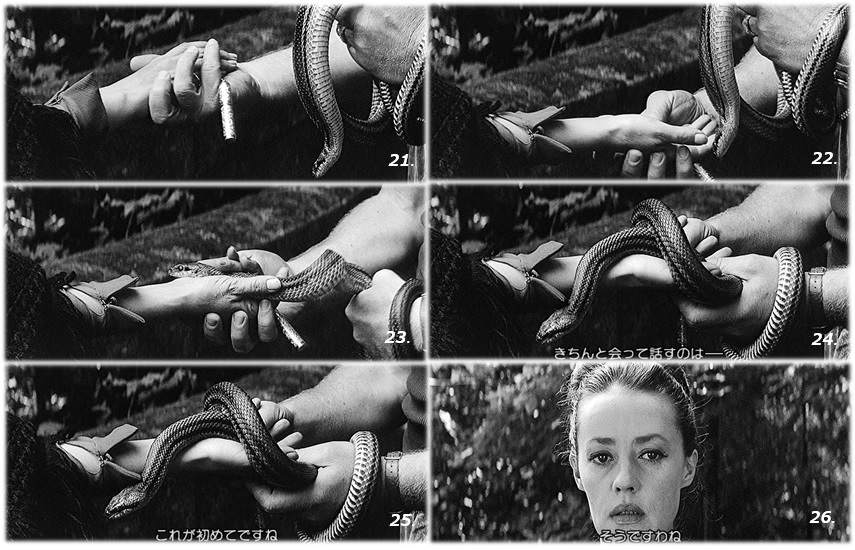

学校に遅刻した息子を庇うマヌーだが、なぜか腹に蛇をまいている。もちろん、この場合、蛇は性的なものの象徴 になっています。

そしてこの蛇がマドモワゼルの手から腕へと絡んでいくシーンが最もエロティックだといえるでしょう。

それらに比べると、後の森における性交シーンはおよそ性交といえる程、興奮を覚えさせるものではありません。所々でお互いが相手の腰の前で跪くシーン ( DVDのパッケージにもなっている ) などがありますが、どちらかというと性行為に集中していない散漫な印象を与える描写となっていますね。それどころか2人は一瞬恋人にでもなったのかと思わせるかのようなイチャつきを見せたりします。ここら辺りは、性的結びつきから純愛を取り出そうとするマルグリット・デュラスによる修正の影響が見て取れるでしょう ( たとえば『 愛人 / ラマン 』)。

( *A )

このようなジュネの姿勢は、後期の政治活動にも繋がっていくものです。詳しくない人のために補足しておくと、世間に広まっているジュネのイメージは、40歳くらいまでの小説を書いていた男色、泥棒としての作家というものでしかない。50代以降はアメリカのブラックパンサーや中東のパレスチナゲリラと生活を共にしている。それはかつての自分を捨てたという事ではなく、マイナーな集団の中に自分の居場所を見つけて共生する彼の昔からのスタイルであり、その延長に過ぎない。彼の言い方を借りれば、"自分を取り戻す" という事になるのですね。

2章 性的なものの抑圧とそこからの反発

既に指摘したように、この映画の特徴は、マドモワゼルとマヌーの関係 ( c ) が軸となっていて、ブルーノと女教師マドモワゼルの関係 ( a )、ブルーノと彼の父親マヌーの関係 ( b ) 、はその ( c ) を引き立てる断片的なものに過ぎなくなっているという事です。ここで僕は、ジュネの原案のおそらく骨子であった ( a ) と ( b ) に対して、 ( c ) という要素を強調するトニー・リチャードソンのやり方はジュネを裏切っていると言いたい訳ではありません。

そうではなく、映画とはまず監督のものであるのだから、トニー・リチャードソンが自分のやりたいように作るのは当然であるし、それによってこの映画が公開後、何十年も経っていても未だカルト的人気を得ているのを考えると、彼を称えこそすれ、けなす理由はないでしょう。第一、ジュネ自身が脚本の修正にきちんと協力しているくらいですからね。

なのでこの映画の主人公を少年のブルーノではなく、性的なもの抑圧とそこからの反発の間で揺れ動くマドモワゼル にしたのは、観る者にインパクトを与えるという意味では良かったのです。マドモワゼルは元々は優しい女教師だったのですが、木こりのマヌーを、いや正確にいうならばマヌーの木こりならではのがっちりした肉体に欲情を感じてからおかしくなっていきます。おそらくはそれまでは男性とはほとんど性的関係を持った事がないのでしょう。

マヌーの肉体に興奮して舌なめずりするマドモワゼル。生々しい演技。

そんな性的興奮が自分の中から湧き上がってくるのを押さえつけるかのように、左右の乳首にテープを貼り付けるマドモワゼル。この振舞いの意味が分からなかった人も結構いるでしょう。

しかし性的なものを抑圧し続けた結果、マドモワゼルは村に対してとてつもない被害を与える攻撃性を見せるようになる。村のため池の水門を開けて、村を水浸しにしてしまう。話はそれますが、マドモワゼルが水門を開けてから、水流のクローズアップに至るシークエンスからは撮影監督デヴィッド・ワトキンの緻密なカメラワークが見て取れます。この映画の至る所で彼の仕事振りに驚かされますね。各シーンがストーリーを説明するように構成されている。

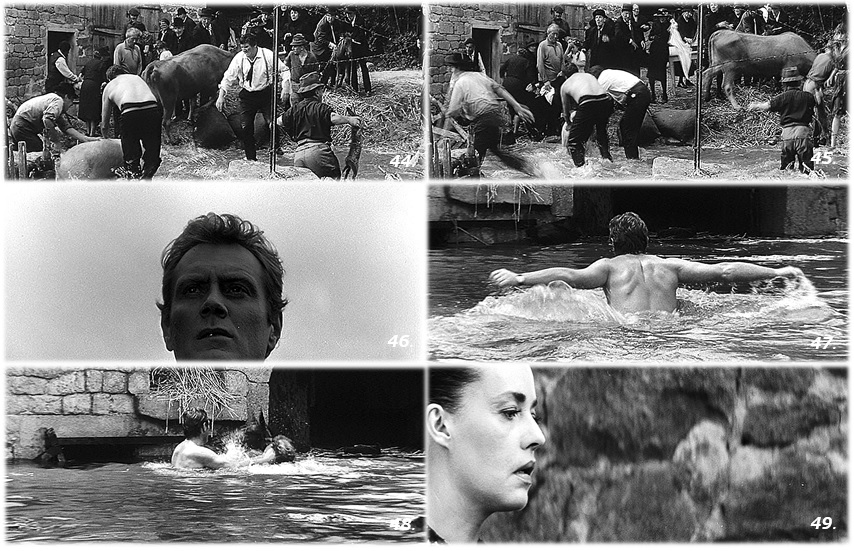

で、水浸しになった村から家畜を助けようと苦労する村人たち。そこにマヌーが現れ屈強な肉体を晒して動物を救い出す。その姿にまた興奮して欲求不満を高めてしまう悪循環に嵌るマドモワゼル。

そして一方で、マヌーの方も自分の女癖の悪さを自覚している所がタチが悪い ( 笑 )。"女には勝てない"、"もし見つめられたら拒めない" って・・・。亡くなった奥さんも困るでしょう。

そんな2人だからお互いを求め合ってしまうのは必然だったわけなのですが。

夜が明けるまでお互いを求め合った2人でしたが、マヌーは、自分を水門の解放、放火、家畜の飲み水への毒物の混入などの犯人扱いする村人達に危険を感じて息子を連れて村を出る事をマドモワゼルに伝える ( それらの犯行はいずれもマドモワゼルによるもの )。それを聞いたマドモワゼルは駆け出してマヌーの元を去っていく。

さて、ここからは解釈が細かくなっていくのですが、人によっては愛したマヌーに逃げられると思ったマドモワゼルが怒って走り去ったと思うかもしれません。でも残念ながら、それは違います。というのも、マヌーに会う前にマドモワゼルは村人達が彼を犯人だと決め付け捕まえようと探し始めたのに気付いたからです。

マヌーが村人に捕まってしまえば、マドモワゼルは彼と会うことが出来なくなってしまう。ここで注意すべきは、マヌーはマドモワゼルにとって愛の対象ではなく、性欲の対象でしかない のを思い起こす事です。自分の性欲の対象である彼を村人に奪われる前に、自分が彼を "味わう" しかないと考え、彼を探しに森にわざわざ来たという事なのです。なので行為に最中にマドモワゼルを跪かせたマヌーが征服したかのように高笑いするシーンがありますが、実は主導権を握っていたのがマドモワゼルの方だった事が以下で明らかになります。

マヌーの肉体を味わったマドモワゼルは、彼を用済みと考え、彼に襲われたかのように村人たちに振舞います。そうしなければ彼女が実は事件の犯人である事がいずれはばれてしまいますからね ( ブルーノや学校の生徒の一部は彼女が犯人である事に気付いていた )。ここに彼女の計算高さが現れています。つまり、彼女はマヌーの肉体を味わうという自分の欲望を満たすのと同時に、彼に罪をなすりつけるというふたつの行為を為している からです。この結果、マヌーは村人達のリンチによって殺されてしまう。

そんなマドモワゼルの悪女っぷりを仄めかすシーンもあります。ジル・ド・レイを引き合いに出して悪を語り、なおかつその対極であるジャンヌ・ダルクにマドモワゼルを強引に重ね合わせて "聖-悪女" を匂わせたりする所は、ああ間違いなくジュネが脚本を書いているなと思えて興味深いですね。

3章 マドモワゼルとマヌーの方からブルーノへ

さて映画の最後で、マドモワゼルとマヌーの性的な力を前にして、片隅に追いやられていたブルーノの存在がようやく戻ってきますね。つまり、それまで事件の犯人であるマドモワゼルをかばいながらも彼女から罵倒され続けた惨めな存在から、彼女に対してはっきりと "否" をつきつけるひとりの "男" にようやくなれたという事です。

父親に説教されしくしく泣いていたブルーノが・・・

マドモワゼルになじられ続けたブルーノが・・・

マドモワゼルに "アバズレ" と吐き捨て、動物をかわいがるという少年の繊細さをウサギを叩き殺す事によって捨て去り・・・

かつては恋心を抱いていたマドモワゼルに向かって唾を吐きかけるようなれる程、"悪" を心に住まわせる程の大人の男になった・・・。これはたんに父親を罪に陥れたマドモワゼルに怒りをぶつけているだけではなく、大人や世間のずる賢さを味わい、自分もそうなる事でしか生きていけない事を知った瞬間でもあるでしょう。その後のジュネの生き方が普通の人とは違ったものである事を示唆するシーンだとも考えられますね。

若き日のジュネの写真。偶然にしても映画のブルーノ役の子と似ている。