![]()

上記の記事からの続き。

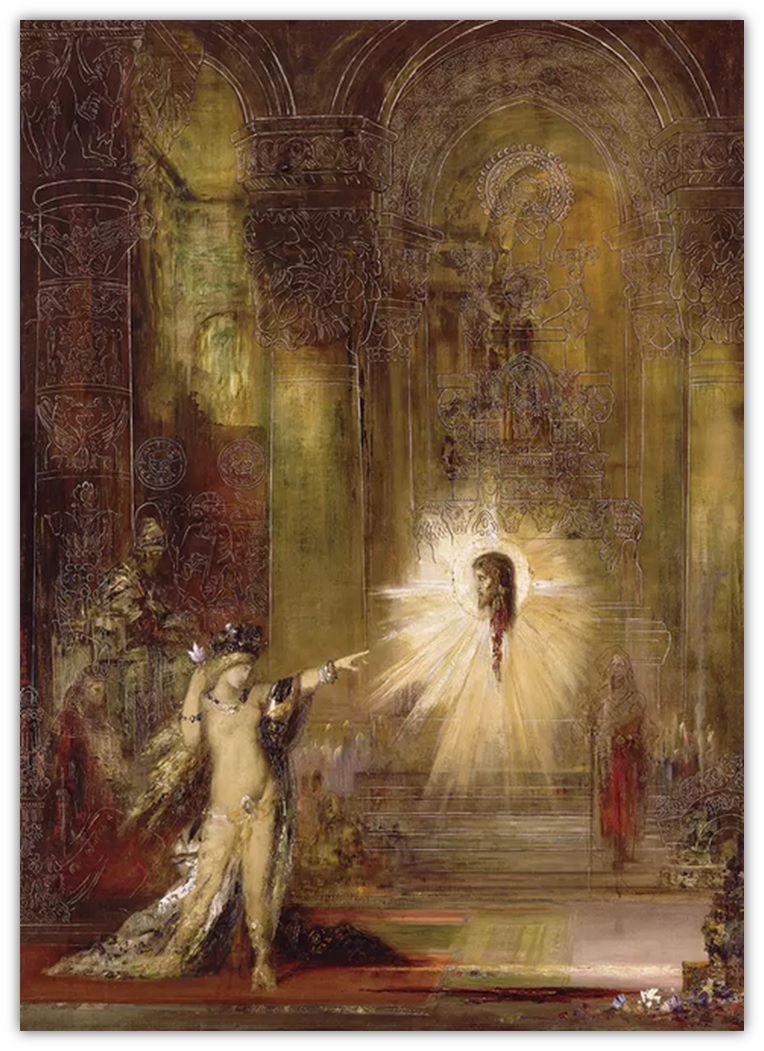

5章 "サロメ" の誕生

この映画のラストで使われている戯曲『 サロメ 』がオスカー・ワイルドによるものだということは既に述べました。そして前回では、ワイルドの『 サロメ 』の源流として、新約聖書の『 マタイ伝 』、『 マルコ伝 』の中のエピソードから始まったサロメが西洋美術の対象であることを経て、19世紀末のフローベールによって、妖艶なダンスを披露する女性として小説の対象となったのを確認しましたね。

しかし、フローベールの『 ヘロディアス 』においても、サロメはヘロディアスの娘であるという "従属的主体" の地位に留まっています。つまり、未だ聖書のモチーフに縛られているという事なのです。ここに "創造的切断" を導入したのがオスカー・ワイルドです。ここで言う、創造的切断とは哲学的概念として理解される必要があるので説明していきましょう。

オスカー・ワイルドによる創造的切断が何を意味するかというと、聖書のモチーフにおける、サロメの母親ヘロディアスへの従属的地位を切断すること なのです。これによってサロメは母親の意思でヘロデ王を惑わすダンスをした ( フローベールの『 ヘロディアス 』でも、サロメは踊ることを母親に予め仕込まれている ) のではなく、自分の意思で大人のヘロデ王を官能的に興奮させる処女として "独立的主体" となるのです。自分の娘サロメに、少女ではない大人の女の香りを察したのか、ワイルドの『 サロメ 』では、ヘロディアスは踊ろうとするサロメを何度も引き止めます。

実は、ここは興味深いところなのです。そもそも、ヘロディアスは、ヨカナーン ( ヨハネ ) を自分とヘロデ王が近親相姦婚だった ( ヘロディアスの前夫はヘロデ王の兄 ) ことを非難したが故に恨んでいたのですが、自分の娘サロメが夫であるヘロデを誘惑した挙句に、ヨカナーンの首を恋しさの余り欲するという近親相姦関係 ( 学術的にはサロメはヘロデ王の実子ではなく、ヘロディアスの連れ子だと推測されていますが ) の転移はギリシャ神話的であるとさえいえるでしょう。

ここには、さらに細かく解釈する余地があります。サロメがヘロデ王の向こう側に、ヨカナーンを見ていたように、ヘロディアスもまた夫であるヘロデ王の向うに側にヨハネを見ていた、実は愛の対象として見ていたのではないか、という解釈が可能になるのです。憎悪の裏に隠された愛、愛するが故に憎む、という愛憎の対象としてのヨカナーンがいる訳ですが、ここでは、お気付きのように ヨカナーンは、ヘロディアス、サロメにとっての愛の "同一の対象" になっている のですね。

これを1人の男を母と娘で奪い合う悲劇だと考えてはそれ以上進むことは出来ません。ここで参照すべきは、切断されたヨカナーンの首の行方 です。もし、ヨカナーンがヘロディアス、サロメ、の愛の対象であれば、斬首されたヨカナーンの首に対して何らかの反応があるはずですね。ところが、フローベールの『 ヘロディアス 』では、あれほど欲したヨカナーンの首に対してサロメ、ヘロディアスの反応はほとんど描写されません。彼女らの欲望を宙吊りにしたまま、フローベールはヨカナーンの首を3人の男たちに運ばせて、キリストの元に向かわせるというラストで物語を閉じてしまうのです。つまり、フローベールはヨカナーンの首を愛の対象ではなく、来るべきキリスト教の時代に向かっての象徴として考えたという訳です。

そうすると、ワイルドが師と仰いだフローベールの『 ヘロディアス 』からは、『 サロメ 』におけるサロメの欲望や、ヨカナーンの首に口づけするサロメの身振りは導き出せないことになりますね。それは同時に、サロメがヘロディアスから独立する機会が消滅することを意味します。だからこそ、ワイルドの独創性が際立つのだと考えることも出来るのですが、ここで『 ヘロディアス 』以外に彼に影響を与えた ハイネの『 アッタ・トロル 』を参照してみましょう。

フローベールの『 ヘロディアス 』( 1877 ) に先立つ1843年、ドイツ・ロマン派の作家 ハインリヒ・ハイネ ( Heinrich Heine : 1797~1856 ) は、熊のアッタ・トロルを人間のように見立て、私 ( おそらくハイネ自身 ) の視点から語る政治風刺詩の 『 アッタ・トロル ー夏の夜の夢ー ( Atta Troll ) 』 を発表しています。この『 アッタ・トロル 』の第19章でヨハネの首に口づけするヘロディアと彼女の情念が描かれ、20章においては語り人 ( ハイネ ) のヘロディアの愛が語られるという具合に、愛の次元が発現するのです。もちろん、『 アッタ・トロル 』が風刺詩であることを考えれば、唐突に現れたヘロディアがユダヤ人の象徴であり、そのユダヤ人を擁護している ( ハイネ自身もユダヤ人であり、『 アッタ・トロル 』の他の箇所でユダヤ人の市民権に触れている ) と政治的解釈も出来るのですが、ここでは 主体間の関係において "愛という欲望の次元" が導入されている ことを重視しましょう。

両手には、いつまでも

ヨハネの首を載せた皿を持ち

そして、それに接吻する。

まったく熱情的にその首に接吻する。

むかしヨハネに恋をしていたからだ ー

聖書にそのことは書かれていない、

が、民間にはヘロデアの

血なまぐさい恋の伝説は生きている ー

そうでなければ、この女王の

情欲は説明されえない ー

恋してもいない男の首なんぞ

所望する女があるだろうか?

ふとしたことで恋しい男を憤り

その首をはねさせたにちがいない。

だが皿に載る

恋人の首を見るや、

ヘロデアは泣いて気がふれ

そして恋に狂って死んだのだ。

( 恋に狂う! とは言葉の重複!

恋とはすでに狂気なのだ! )

夜になると生きかえって

血のしたたる首を手にして

猟に出かけるという噂 ー

しかも狂った女の気まぐれから

子供のように笑いながら

ときどき、その首を空中に投げあげ

すばやくそれを受けとめて

まり投げでもやっているよう。

『 アッタ・トロル -夏の夜の夢ー 』 第19章 p.362 井上正蔵 訳 筑摩書房 筑摩世界文学大系『 ドイツ・ロマン派集 』所収

ここで注目すべきは、"情欲" それ自体です。ただし、ヘロデア ( ヘロディアス ) という特定の主体の情欲に限定されるものではありません。というのも、ここには様々な神話や説話において見られる主体の混同や移動がヘロデアにおいて示されているからです。例えば、" 夜になると生きかえって 血のしたたる首を手にして 猟に出かけるという噂 " という箇所は、源流の "ヘロディアス ー サロメ説話" とは、もはや違う要素であるのが分かりますね。ここで想起されるのは、旧約聖書外典『 ユディト紀 』に由来するユディト神話で見られる "魔女的ユディト" です。敵将ホロフェルネスの首を切り落とし持ち帰ってきたユディトが残虐でありながらも好奇の対象となっていたという歴史経過を踏まえると、『 アッタ・トロル 』ではヘロデアとユディトの混同、さらにサロメが重ねあわされているのです ( *A )。ということは、そこでは特定の主体が問題になるのではなく、幾つもの主体を呼び寄せる欲動の次元が、精神分析的意味で活発になっていた 事が重要なのです。

このような幾つもの主体間で激しく揺れ動く "欲動" に対して、特定の主体へ向かう道筋を与えて "官能的な欲望" を明確にしたのが、オスカー・ワイルドです。そこで、彼がサロメを選び、彼女を中心とした戯曲を書き上げたことが、"創造的切断" だった、精神分析的にも、哲学的にも。サロメによる母ヘロディアスへの従属からの切断を象徴するものこそ、切断されたヨカナーンの首であり、それを手に入れる事が母からの独立に成功した証であると精神分析的に解釈出来るのです。

そして、この "切断" は、聖書に内在する哲学的概念 でもあるのです。ここでフランスの女性哲学者 ジュリア・クリステヴァ ( Julia Kristeva : 1941~ ) を参照しましょう。彼女は西洋における頭部、頭蓋、顔、のイメージ、そして、それに伴う切断、について、美術のデッサンの歴史を通して論じた『 斬首の光景 』で次のように言います。

汝殺すなかれ、と聖書の神は言う。しかし、この道徳法則が可能となるのは、切断が構造的なものであることを認めるという条件においてのみである。切断は神の行為だと好んで言う人々もいる。はじめに神は、まさしく分離以外の何ものもおこなわなかった ー「 ベレーシース 」。「 はじめに神は天と地を創造された。」 天と地の分離、男と女、肉体と魂、無意識 / 前意識 / 意識の分離・・・・・。

『 斬首の光景 』ジュリア・クリステヴァ p.148 星埜守之・塚本昌則 訳 みすず書房

この目に見えない哲学概念としての 切断線が人間と世界を横断していることが聖書の『 創世記 』には書かれている という事です。切断線こそが、世界を、天と地を、切り開いたという出来事が、 "はじめに" 書かれたことの哲学的重要性を見逃すべきではないでしょう。そして、この系譜にワイルドによる切断も位置付けることが出来ると哲学的に解釈出来ます。それはヨハネの首という西洋美術史における畏怖される対象を伴うだけに、サロメの欲望の生々しさを表していると言えるのです。さて遠回りになりましたが、次回から映画『 累 ーかさねー 』の解釈に戻ることにしましょう〈 続く 〉。

![]()

( *A )

サロメとユディトの混同の有名な例が、グスタフ・クリムト ( Gustav Klimt : 1862~1918 ) の『 ユディト Ⅰ 』、『 ユディト Ⅱ 』。もちろん、この混同はクリムトの無知ゆえのものではなく、両者を重ね合わせて、ファム・ファタール ( 宿命の女 ) の系譜に連なるものとしての姿を浮かび上がらせた結果だと解釈すべきでしょう。

このように、昔からサロメとユディトが非常に近い隣接物である事を示しているのが、ドイツ・ルネサンスの画家 ルーカス・クラナッハ ( Lucas Cranach : 1472~1553 の作品。

![]()

以下の記事に続く。